世界头足类资源开发现状及我国远洋鱿钓渔业发展对策

头足类是世界上最具开发潜力的渔业种类之一,已成为世界海洋捕捞业的重要组成。根据1970—2016年世界各国头足类生产统计数据,利用灰色关联方法,对世界头足类渔业及其组成进行了分析;结合我国远洋鱿钓渔业的发展状况,指出存在的问题并提出发展对策。分析认为:1970—2016年世界头足类捕捞产量总体上呈现出较为稳定的增长趋势,年增长率达到3.68%,远高于同期世界海洋捕捞产量的增长率,2014年达到历史最高产量。2010—2016年,头足类捕捞产量占世界捕捞产量的比重稳定在4.5% ~6.0%。不同年代柔鱼科、枪乌贼科、乌贼科和章鱼科的产量组成及其比重有所差异,主要生产国家和地区的产量排序发生了很大的变化,2010年代各科所占比重依次为柔鱼类(58.41%)、枪乌贼类(11.98%)、章鱼类(8.92%)、乌贼类(8.40%)。亚洲在40多年的世界头足类渔业组成中地位极为重要,日本头足类产量从1970年代到1990年代的第1位下降到2010年代的第5位,我国从1970年代的第5位上升到2000年代和2010年代的第1位。对大洋性鱿鱼资源的认知能力、开发能力和掌控能力不足是制约我国远洋鱿钓渔业可持续发展的主要问题,为此提出建立与国际接轨的全球远洋渔业资源调查与生产性探捕的监测体系,研制全球远洋鱿钓渔业渔海况信息服务系统,建立自主产权的渔具及标准化装备体系,研发渔获品质控制技术与溯源体系,开展基于物联网工程的远洋渔业信息化建设,建立起我国主导研究的头足类渔业资源评估体系等建议与对策。

头足类被联合国粮农组织(FAO)认为是当今世界海洋中3种最具开发潜力的渔业资源种类之一,已成为各主要渔业国家和地区的主要捕捞对象。1970年以来,世界头足类捕捞产量呈现持续增长的趋势,特别是2000年以后,虽然世海洋捕捞总产量在8000万t上下波动,但头足类还是呈现增长态势,并于2014年达到历史最高水平,为485.5万t,占世界海洋捕捞产量的6.0%。其中,大洋性鱿鱼类(Ommasterephidae)产量所占比重为最高,占世界头足类产量的65%以上。据估计,全世界分布在大陆架或大陆坡水域的头足类蕴藏量为1000万t,而大洋中头足类的资源蕴藏量还要大几十倍,这些公海和深海区的头足类资源至今尚未正式开发利用,因此头足类是世界上极具发展潜力的捕捞对象。

头足类也是我国海洋渔业(包括远洋渔业)重要的捕捞对象之一,作业方式包括钓捕、拖网、敷网等。据FAO统计,2012—2016年我国头足类总产量在105万~153万t,平均占世界头足类总产量的34% ~41%。此外,我国也是世界头足类的主要贸易国家之一,2014—2016年进口头足类14万~41万t、出口头足类50万~53万t。头足类在我国海洋渔业和水产品贸易中占据着越来越重要的地位。为可持续开发和利用世界头足类资源,积极稳妥发展我国远洋鱿钓渔业,拟根据世界各国和地区头足类渔业生产统计数据,以及主要捕捞种类的资源状况,运用灰色系统理论等方法,科学系统分析世界头足类渔业发展状况,结合我国远洋鱿钓渔业的发展状况,提出可持续发展的建议与对策,为我国远洋鱿钓渔业的可持续发展提供参考。

材料与方法

1

数据来源

世界头足类海洋捕捞生产统计数据来自FAO网站,时间为1970—2016年,生产统计的内容包括各大洲、国家和地区、捕捞种类(科,种)、产量等。

2

研究方法

统计分析。分别计算1970—2016年世界海洋捕捞产量和头足类产量的年增长率,以比较捕捞产量的发展状况;分国家和地区以及种类组成,按10年分别计算世界头足类产量的平均值及其方差,分析40多年来世界头足类的发展状况及其变化。

灰色关联。以世界头足类总产量为母序列,各种类和国家与地区(洲)为子序列,按10年分别计算其关联度,分析影响世界头足类捕捞产量的贡献度。其计算方法见文献。分辨系数取0.5。

结 果

1

世界头足类渔业发展概况

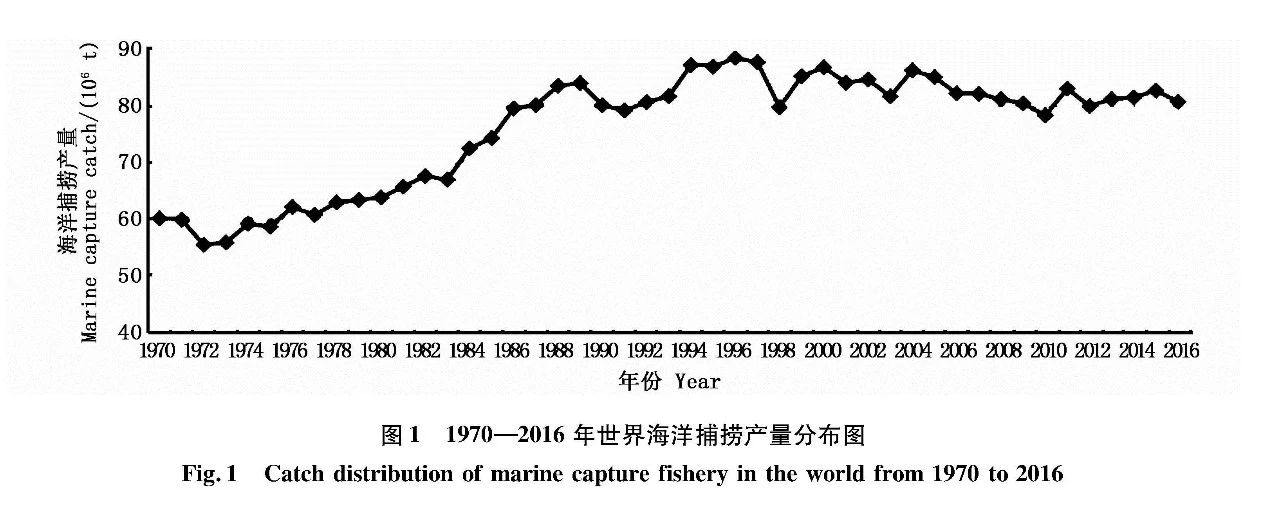

根据FAO统计,世界海洋捕捞产量从1970年开始,到1996年一直出现持续增长的趋势,从5998万t增加到1996年的8827万t(图1),达到了历史最高水平,1970—1996年间的年增长率为1.497%。此后,世界海洋捕捞产量呈现出持续波动,波动范围在7800万~8500万t之间,且在波动中呈现出略有下降趋势,从1996年的最高产量,逐步下降到2016年的8056万t,其年下降率为0.455%(图1)。

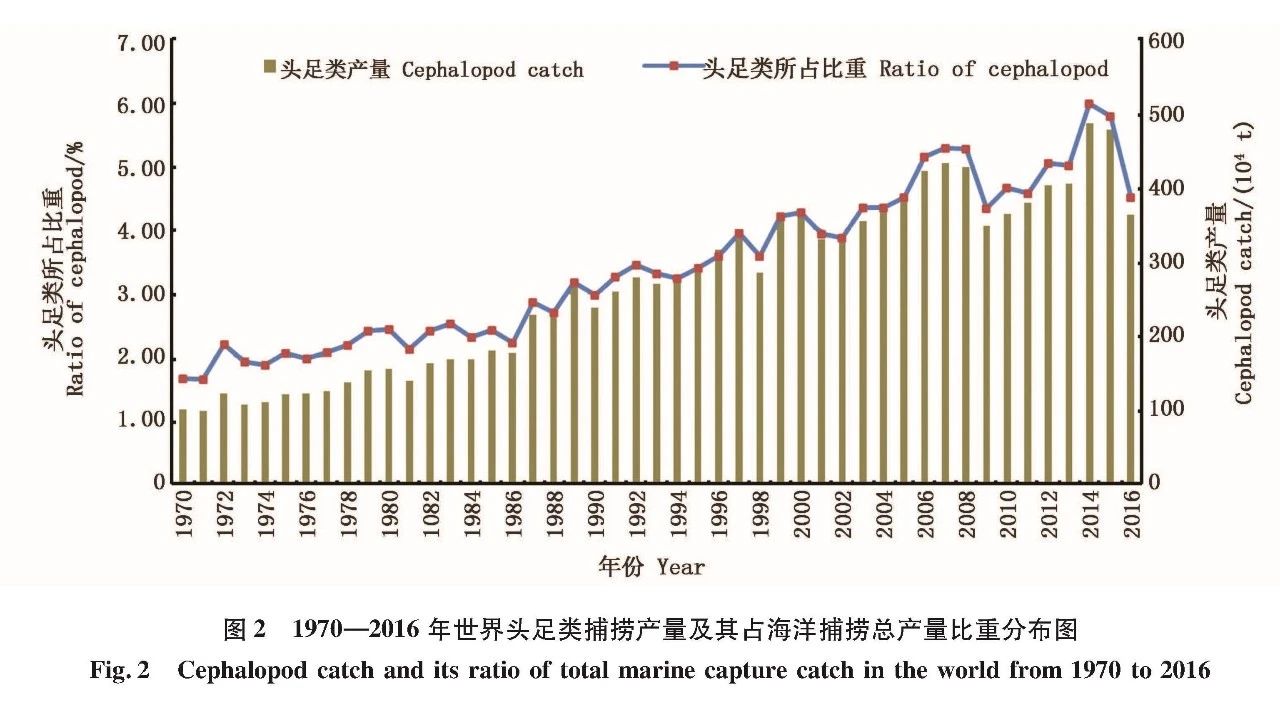

分析1970—2016年世界头足类捕捞产量的统计数据(图2),其总体上呈现出较为稳定的增长趋势,从1970年的99.11万t,增加到2014年的历史最高产量,达到485.79万t。据计算,1970—2014年世界头足类的年增长率达到3.68%(2015—2016年因阿根廷滑柔鱼产量出现下降,总产量出现下降),远高于世界海洋捕捞产量的增长率,同时20世纪90年代中期以后其发展趋势也与海洋捕捞产量有明显的差异。分析认为,头足类捕捞产量在世界海洋捕捞总产量中的比重也呈现出与产量逐步增长相同的趋势(图2),其所占比重从1970年的1.65%增加到2014年的5.97%,而在2010—2016年,其所占比重稳定在4.5% ~6.0%(图2)。从图2还可以看出,2009、2016年世界头足类捕捞产量剧减,其主要原因是西南大西洋阿根廷滑柔鱼产量明显下降。

2

世界头足类渔业的种类

组成及其关联度分析

据资料介绍,世界头足类有700多种,各大洋经济头足类共计173种,其中已开发利用或具有潜在价值的约70种。目前,已被规模开发利用的种类仅占1/3,而作为专捕对象的少,大部分作为兼捕对象。这些捕捞种类分隶于15科35属,其中:大洋性种类有帆乌贼科、武装乌贼科、黵乌贼科、鳞甲乌贼科、大王乌贼科、爪乌贼科、小头乌贼科、手乌贼科、菱鳍乌贼科、柔鱼科;浅海性种类有枪乌贼科、乌贼科、耳乌贼科和微鳍乌贼科、章鱼科。在15个科中,柔鱼科、枪乌贼科、乌贼科和章鱼科最为重要,其累计产量占世界头足类产量的90%以上(表1)。

纵观40多年的产量变化,柔鱼科、枪乌贼科和章鱼科的平均年产量呈现持续增长的趋势,但增长的幅度不一(表1)。枪乌贼类的平均年产量从1970年代的10.60万t增加到2010年代的49.16万t,增长到4.64倍;章鱼类的平均年产量从1970年代的19.72万t,增加到2010年代的36.60万t,增长到1.85倍;柔鱼类的平均年产量从1970年代的68.12万t,增加到2010年代的239.76万t,增长到3.52倍;乌贼类的平均年产量从1970年代的18.97万t,增加到2010年代的34.49万t,增长到1.82倍。

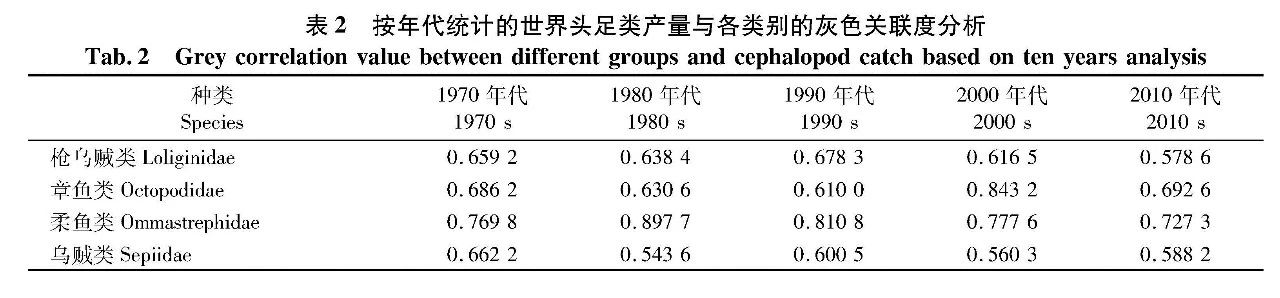

根据统计(表1)分析,不同年代柔鱼科、枪乌贼科、乌贼科和章鱼科的产量组成及其比重有所差异。1970年代,世界头足类的平均年产量约为118万t,所占比重高低依次是柔鱼类(57.34%)、章鱼类(16.60%)、乌贼类(15.97%)和枪乌贼类(8.92%);1980年代,世界头足类的平均年产量增加到185万t,所占比重高低依次是柔鱼类(59.63%)、乌贼类(14.50%)、章鱼类(12.40%)和枪乌贼类(11.27%),柔鱼类和枪乌贼类的比重有所增加,而乌贼类、章鱼类所占比重出现下降;1990年代,世界头足类的平均年产量增加到291万t,所占比重高低依次是柔鱼类(60.80%)、乌贼类(12.52%)、枪乌贼类(10.89%)和章鱼类(10.42%),柔鱼类的比重进一步增加,而枪乌贼类、乌贼类、章鱼类所占比重均出现下降;2000年代,世界头足类的平均年产量进一步增加到约376万t,所占比重高低依次是柔鱼类(61.99%)、乌贼类(10.33%)、枪乌贼类(9.77%)和章鱼类(8.95%),柔鱼类的比重继续增加,而枪乌贼类、乌贼类、章鱼类所占比重再次出现下降;2010年代,世界头足类的平均年产量再次增加到约410万t,所占比重高低依次是柔鱼类(58.41%)、枪乌贼类(11.98%)、章鱼类(8.92%)、乌贼类(8.40%),柔鱼类、章鱼类和乌贼类所占的比重下降,而枪乌贼类所占比重增加。

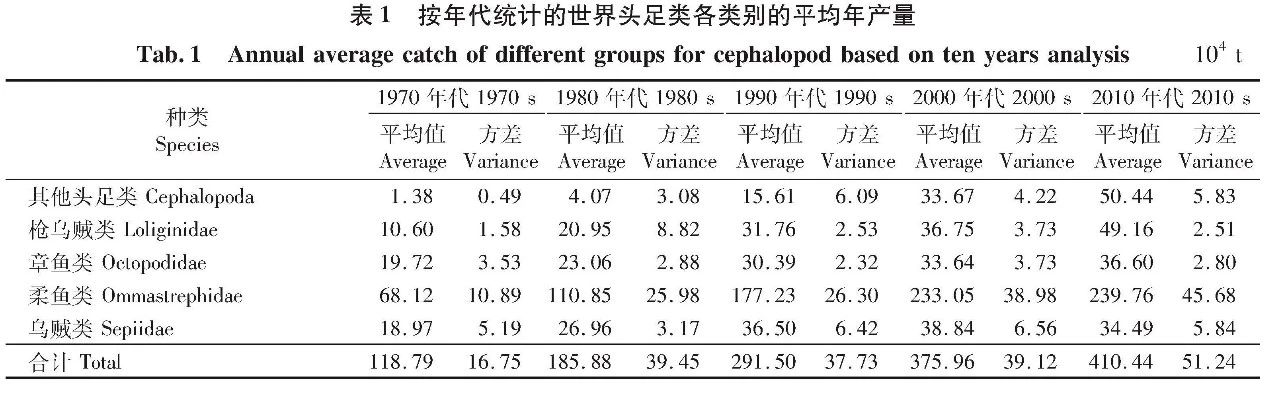

根据灰色关联度分析,各年代世界头足类总产量与枪乌贼类、章鱼类、柔鱼类、乌贼类的关联度从高到低依次为(表2):1970年代,柔鱼类>章鱼类>乌贼类>枪乌贼类;1980年代,柔鱼类>枪乌贼类>章鱼类>乌贼类;1990年代,柔鱼类>枪乌贼类>章鱼类>乌贼类;2000年代,章鱼类>柔鱼类>枪乌贼类>乌贼类;2010年代,柔鱼类>章鱼类>乌贼类>枪乌贼类。由此可见,柔鱼类在世界头足类产量组成和渔业发展过程中起到了重要的作用,而乌贼类则在世界头足类的产量组成中比较低。

3

主要国家和地区的头足类

渔业发展概况

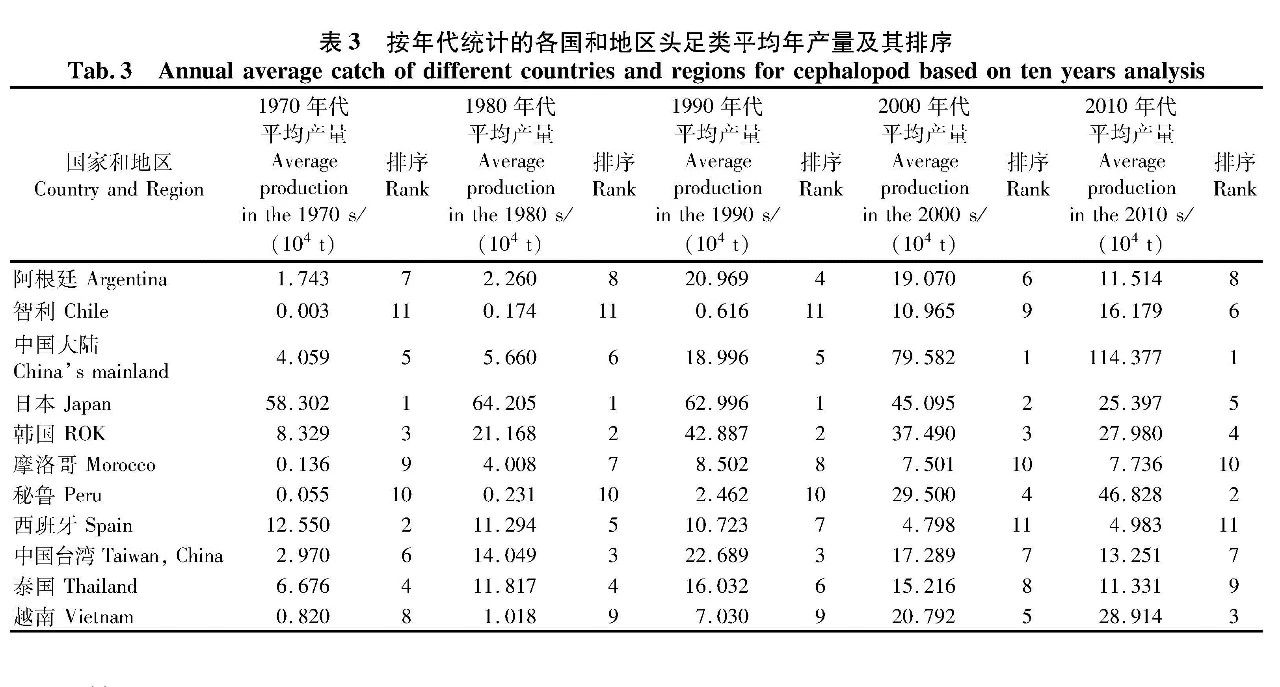

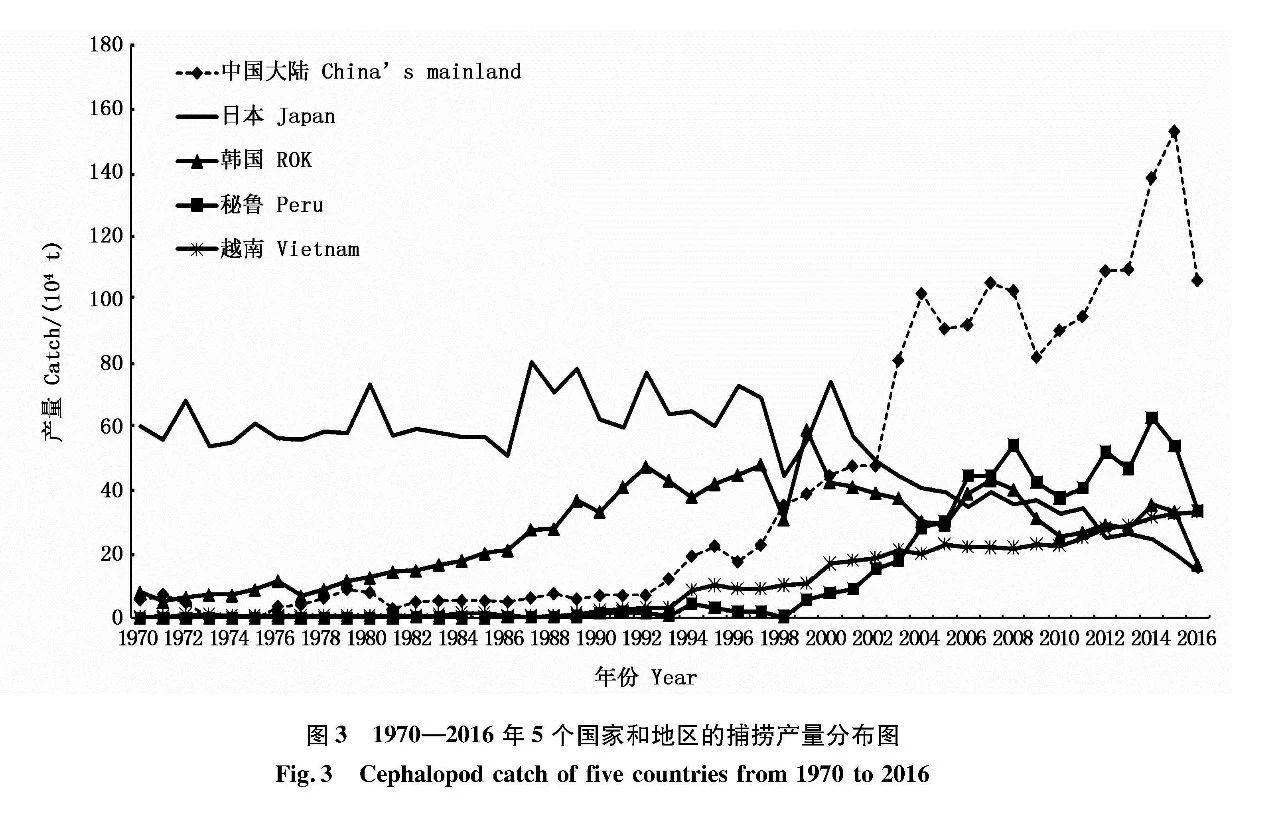

根据FAO头足类产量统计数据,对世界上年最高产量超过10万t以上的国家和地区进行对比分析,由表3可知:1970年代,世界头足类年产量排在前五的国家和地区依次是日本(58.302万t),西班牙(12.550万t),韩国(8.329万t),泰国(6.676万t),中国大陆(4.059万t),它们累计占了世界头足类产量的75.7%。1980年代,世界头足类年产量排在前五的国家和地区依次是日本(64.205万t),韩国(21.168万t),中国台湾(14.049万t),西班牙(11.294万t),泰国(11.817万t),它们累计占了世界头足类产量的65.9%;1990年代,世界头足类年产量排在前五的国家和地区依次是日本(62.996万t),韩国(42.887万t),中国台湾(22.689万t),阿根廷(20.969万t),中国大陆(18.996万t),它们累计占了世界头足类产量的57.8%。2000年代,世界头足类年产量排在前五的国家和地区依次是中国大陆(79.582万t),日本(45.095万t),韩国(37.490万t),秘鲁(29.500万t),越南(20.792万t),它们累计占了世界头足类产量的56.5%;2010年代,世界头足类年产量排在前五的国家和地区依次是中国大陆(114.377万t),秘鲁(46.828万t),越南(28.914万t),韩国(27.980万t),日本(25.397万t),它们累计占了世界头足类产量的59.3%。

纵观世界头足类渔业40多年的发展历程(表3、图3),主要生产国家和地区的产量排序发生了很大的变化,主要为:日本头足类产量从1970年代到1990年代的第1位,降到2000年代的第2位,以及2010年代的第5位,而中国大陆从1970年代的第5位,1980年代退居到6位,1990年代重回第5位,2000年代和2010年代均处于第一位。此外,秘鲁和越南的头足类产量从1970年代到1990年代均处在8~10位,2010年代分别上升到第2和第3位。

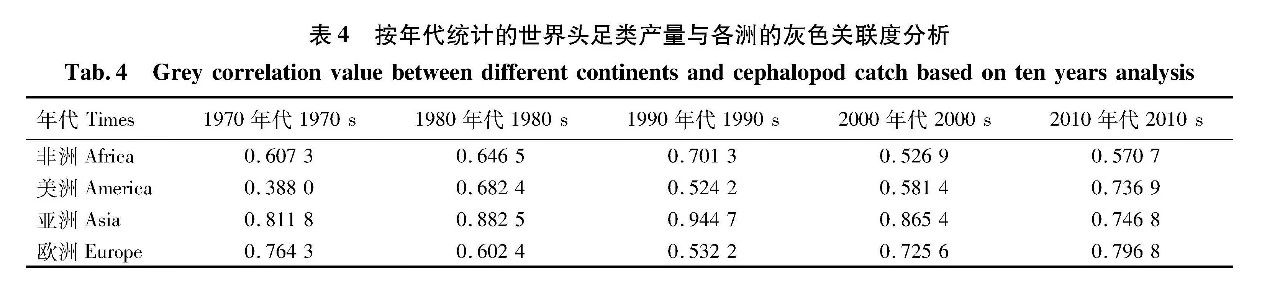

根据灰色关联度分析,各年代世界头足类总产量与各大州的关联度从高到低依次为(表4):1970年代,亚洲>欧洲>非洲>美洲;1980年代,亚洲>美洲>非洲>欧洲;1990年代,亚洲>非洲>欧洲>美洲;2000年代,亚洲>欧洲>美洲>非洲;2010年代,欧洲>亚洲>美洲>非洲。由此可见,亚洲在40多年的世界头足类渔业组成中地位极为重要。

以2010年代头足类捕捞产量处在前五位的国家和地区(中国大陆,日本,韩国,秘鲁,越南)为例(图3),对其头足类的捕捞产量及其组成进行分析。由图3可知:中国大陆的头足类捕捞产量于2003年首次超过日本,其产量为80.9万t;以后其产量不断出现增长,到2015年达到历史最高水平,为152.8万t;2016年出现下降,其年产量为106万t(图3),2003—2016年头足类年产量均处在第一位。头足类产量组成以阿根廷滑柔鱼、柔鱼、茎柔鱼为主,其年累计产量为16万~81万t,占头足类的比重为24% ~53%。2003年以后,其乌贼类和章鱼类的年产量分别为11万~16万t、9万~14万t,占头足类产量的比重分别为9% ~18%和8% ~15%。

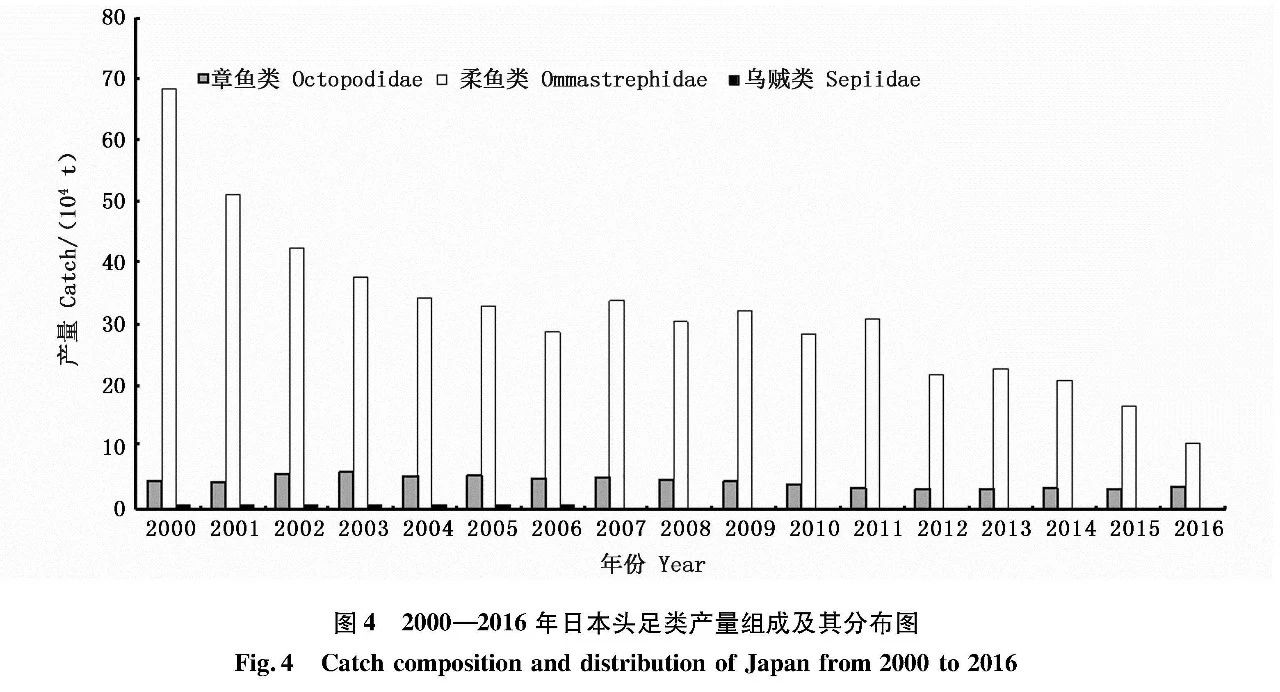

日本曾是世界上最大的头足类生产国家。1970—2003年,日本一直处在世界头足类产量的首位,主要捕捞种类为阿根廷滑柔鱼、太平洋褶柔鱼、茎柔鱼、柔鱼、双柔鱼、章鱼类、其他鱿鱼和乌贼类等。但是,2000年以后,日本头足类产量出现持续下降,从2000年的74万t,逐渐下降到2016年14.5万t(图3)。2000—2016年间,日本头足类产量以近海的太平洋褶柔鱼为主,其年产量为6万~34万t,其占头足类的比重稳定在45% ~71%。章鱼类处在第2位,年产量稳定在3万~6万t,所占比重为6% ~26%。由此可以看出,2000年以后日本远洋鱿钓规模开始压缩,其远洋鱿钓产量从2000年的25万t,下降到2001年14.4万t,2011年进一步下降到1.1万t,2014年以后不足1000t(图4)。

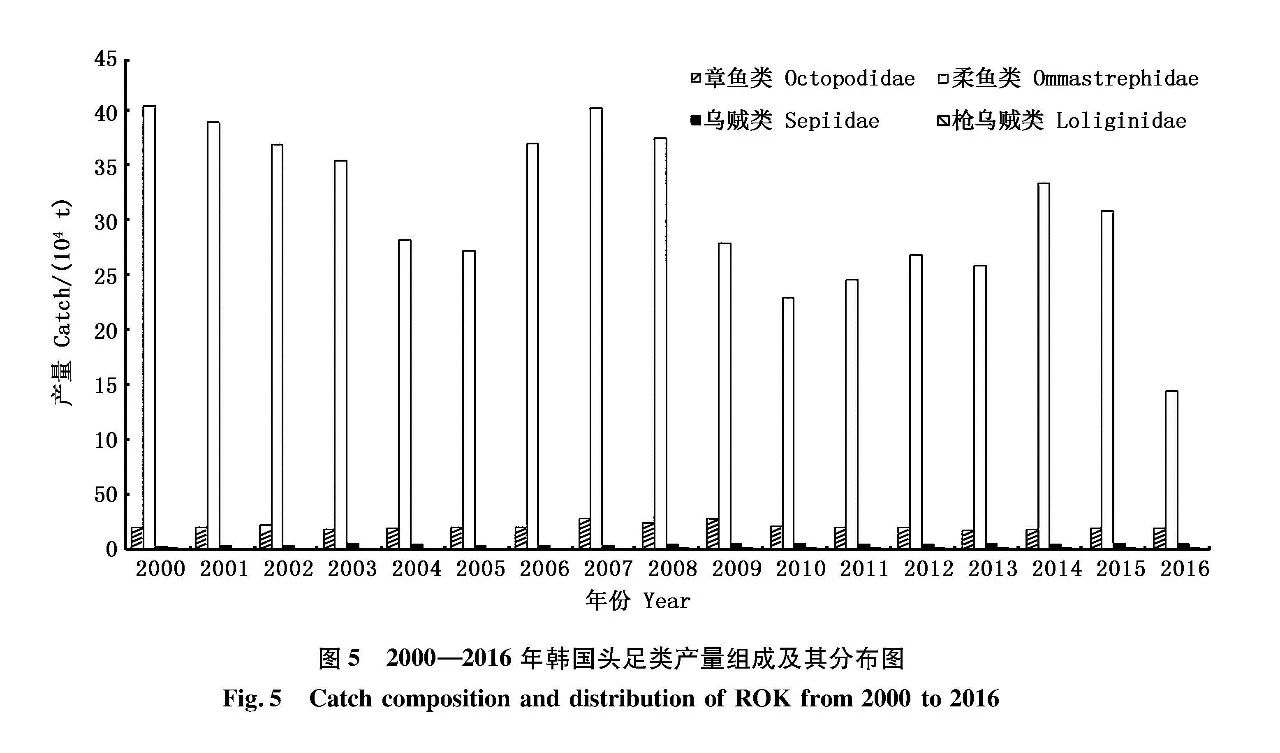

韩国也是世界上重要的远洋渔业国家,也是主要的头足类生产国家。1970年代,其年平均头足类产量为8.329万t,居世界第3位,主要捕捞对象为其沿海太平洋褶柔鱼等。1980年代,其头足类渔业得到发展,特别是远洋鱿钓渔业,年平均产量超过21万t,1989年产量接近37万t(图5),居世界第2位(表3)。1990年代其头足类渔业又得到进一步的发展,年最高产量达到历史最高值,为59.1万t(1999年,图5),平均年产量为42.887万t(表3),捕捞对象主要为阿根廷滑柔鱼、太平洋褶柔鱼、茎柔鱼、柔鱼、双柔鱼等柔鱼类,而章鱼类、乌贼类产量较低。2000年以后,韩国头足类产量出现波动并下降,2000—2010年的平均年产量下降到37.49万t,基本处于30万~44万t,以远洋鱿钓渔业的产量为主。2010—2016年的头足类产量为16万~36万t,平均年产量为27.98万t,但2016年其产量仅为16.8万t(表3),为1984年以来的最低水平(图5),产量出现下降的原因主要是远洋鱿钓规模大幅度缩减。

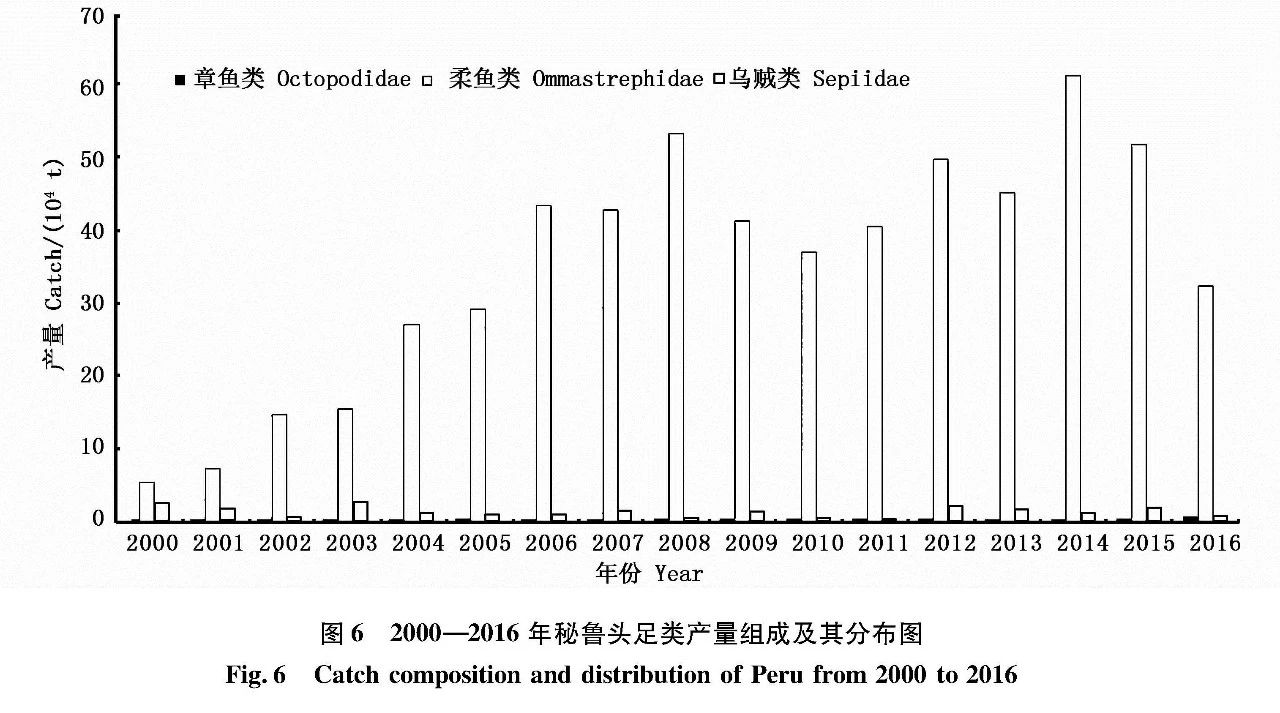

秘鲁是世界上新兴的头足类渔业生产国家。1990年以前,其年头足类产量不足万t,1970年代和1980年代的平均年产量不足0.25万t,处于10个主要世界头足类国家和地区的最后1位(表3)。1990年以后,由于茎柔鱼资源的开发,其产量得到较大的发展,产量从1.5万t增加到1999年的5.76万t(表3),平均年产量为2.46万t。2001年以后,其头足类渔业得到大规模的发展,捕捞产量从2001年9.1万t增加到2008年的54.1万t,2000—2009年的平均年产量达到29.5万t(表3)。2010—2016年的年产量稳定在33万~63万t,最高年产量为62.7万t(2014年),平均年产量为46.828万t,居世界第2位。但是2010年以后,其年产量变化较大(图6),主要原因是气候变化和海洋环境变化。

我国远洋鱿钓渔业可持续发展建议与对策

头足类作为世界上最具开发潜力的海洋种类之一,自1970年以来,其年捕捞产量增长速度要比传统重要经济种类高,占世界海洋捕捞产量的比重也在不断增加。但是,其捕捞产量的增加主要来自大洋性的鱿鱼类,而乌贼类、章鱼类等底层头足类的产量增加不大,个别海域还出现了过度捕捞的现象,如西非海域章鱼等。

在我国,鱿钓渔业已经成为远洋渔业的重要组成,自2000年以来我国是世界上最大的远洋鱿钓渔业国家。但是,由于大洋性鱿鱼种类多、分布范围广,资源易受环境的影响等因素,我国远洋鱿钓渔业的可持续发展面临一些问题,主要表现在以下几个方面。

主要经济大洋性鱿鱼资源的认知能力与远洋鱿钓渔业强国的目标尚有一定的差距。认知能力是指对捕捞对象的特性、分布和数量的了解程度。我国对主要经济大洋性鱿鱼资源认知能力的不足主要表现为对三大洋重要大洋性鱿鱼的生活史过程、洄游分布规律等掌握不全,没有进行过产卵场的系统科学调查。产生认知能力不足的原因主要有:(1)调查手段方法缺乏科学与系统性。目前我国渔业资源调查是以生产渔船为平台的生产性探捕,没有专业的调查仪器与装备;日本等远洋渔业发达国家则利用科学调查船每年对三大洋重要经济种类进行规范性的科学调查。(2)远洋渔业资源探捕与环境监测体系没有建立,600多艘远洋渔船的渔获样本、海洋环境信息等没有全部得到有效利用,目前我们对渔船采集样本的比例还不是很充分。

主要经济大洋性鱿鱼资源开发能力与远洋鱿钓渔业强国的目标尚有一定的差距。开发能力是指准确找鱼、高效捕鱼、渔获保鲜、科学管理和生产的水平。我国对大洋性鱿鱼渔业资源开发能力的不足主要表现在:(1)单位产量的能耗过高。我国远洋鱿钓渔船的单产总体上比日本同类渔船低,工业化和自动化程度相对较低。(2)渔具及加工装备落后。如鱿鱼钓机还依赖进口,技术装备总体落后发达国家10年以上。(3)中心渔场寻找存在一定的盲目性。多数渔船船长文化程度较低,主要凭经验寻找渔场,对高科技寻找渔场的接受程度较低。开发能力不足的主要原因有:(1)高效节能生态型捕捞技术及关键装备的研发滞后。现代力学、材料学、计算机等学科没有有效支撑渔具渔法学及其设计学的发展。(2)渔场预报技术有一定的差距,缺乏一个近实时、业务化运行的全球海洋环境数据库的支撑。(3)现代科技成果在远洋渔业中的应用严重不足。远洋鱿钓渔业是一个大系统,涉及找鱼、抓鱼、渔获物处理与冷藏、市场销售等一系列产业链环节,需要引入如物联网工程等新技术,实现对产业链每个关键环节进行有效监控和科学管理。

主要经济大洋性鱿鱼资源掌控能力与远洋鱿钓渔业强国的目标尚有一定的差距。掌控能力是指能对远洋渔业资源进行科学评估并获得国际上的认可,同时在国际渔业组织中主导或参与管理规则、标准体系制定、配额分配的话语权。我国对大洋性鱿鱼渔业资源掌控能力较高,但仍然存在一定的不足,主要表现在:(1)对鱿鱼资源评估的研究,与金枪鱼等种类相比,仍存在一定的差距;(2)鱿鱼是一年生的种类,其资源易受海洋环境的影响,对其资源量影响机制的研究需要深入。这主要因为:鱿鱼早期生活史的研究比较欠缺,涉及到产卵场调查等;缺乏与物理海洋学等相关学科的有效交叉,对资源变动机制研究不深。

为了确保世界头足类渔业的可持续发展,以及我国远洋鱿钓渔业的稳定持续发展,建议未来我国远洋鱿钓渔业重点解决以下重大任务:(1)建立一个与国际组织接轨的全球远洋渔业资源调查与生产性探捕的监测体系,开展大范围的渔业资源探捕、环境调查和样本采集等工作,同时要结合国际通行的方法,采取科学观察员计划和港口取样计划等。通过全球远洋头足类渔业资源科学调查和长序列、大范围的远洋渔业资源生产性探捕,全面系统掌握传统经济种类的渔业生物学特性、栖息环境、资源空间分布及渔场形成机制,进一步提升认知能力。(2)研制全球远洋头足类渔业渔海况信息服务系统,建立自主产权的渔具及装备标准化体系,研发渔获品质控制技术与溯源体系,开展基于物联网工程的远洋渔业信息化建设,以提高找鱼、捕鱼、保鲜、管理的水平,提升远洋渔业资源开发能力;同时,围绕远洋渔业产业链的各个环节,引入现代力学、海洋遥感、GIS、物联网等新技术,加强多学科的交叉,提升找鱼、抓鱼和渔获物保鲜的能力。(3)建立一个涉及渔业、环境、渔船、社会经济等一体的国家级远洋头足类渔业大数据库,结合物理海洋学、资源经济学等学科,加强远洋头足类渔业资源评估、预测和管理策略的模型研发,逐步建立起我国主导研究的头足类渔业资源评估体系,进一步增强掌控能力。

该文章来源互联网,如有侵权请联系删除

查看原文:https://mp.weixin.qq.com/s/CkXmQ6Xrj-IsPqew7hYWjQ

- 频道推荐

- 最新新闻