我国的海冰灾害风险

1.海冰灾害风险定义

由于人类社会活动及其复杂性,各个领域对风险的理解不太可能完全一致,所以目前人类尚无统一的风险概念定论。然而,不同领域的学者根据自己业内的具体情况,给出了属于各自领域的风险定义,灾害风险也是如此。就灾害风险而言,较为全面的定义是,在特定评价时段和空间范围内,未来灾害造成的潜在损失大小及其发生的可能性,即损失的概率分布。根据我国海冰灾害致灾因子以及孕灾环境等具体情况,笔者将我国的海冰灾害风险定义为:海冰灾害发生及其造成损失的可能性。

2.海冰灾害风险评估和区划

海冰灾害风险评估和区划是海冰灾害风险管理等海冰防灾减灾工作的基础。开展海冰灾害风险评估和区划,不仅可以为结冰海区沿海重大工程项目选址及设防、灾害应急期间的政府决策、人员疏散、救援力量调配等提供重要的科学依据,而且还可有效降低灾害应对成本、避免行政资源浪费,从而提高防灾减灾效果。目前人类尚无成熟的自然灾害风险评估和区划技术方法,海冰灾害亦不例外。现行相对被大多数学者认可的自然灾害风险评估和区划方法或原理,是依据评估区域的地理位置、自然条件和环境状况,并考虑到评估区域开发利用现状、经济社会发展状况以及防灾减灾实际需要等进行灾变分析、易灾性分析及防灾能力分析,即对灾害自身的自然属性及评估区域的经济社会属性和防御能力等进行全面分析,得出(定量或半定量的)评估结果,在此基础上对风险进行空间区域的等级划分。为满足我国海冰防灾减灾的实际需要,根据国家有关部门的统一部署,笔者依据上述原理,利用权重分析等方法对我国的海冰灾害进行了风险评估和区划。其中的具体方法为:选取冰厚、密集度及冰期和各类承灾体密度、规模等作为评估指标,并将我国结冰海区沿岸各个地市级行政区所辖海域(12 n mile以内范围)作为基本评估单元,建立灾害风险评估指标体系,利用权重分析方法,对我国的海冰灾害风险进行综合评估。在此基础上,结合我国海冰灾害风险管理工作的现状,将我国的海冰灾害风险按照高风险(I级)、较高风险(II级)、较低风险(HI级)和低风险(IV级)4个等级进行划分,并绘制出空间区域的海冰灾害风险等级分布图。

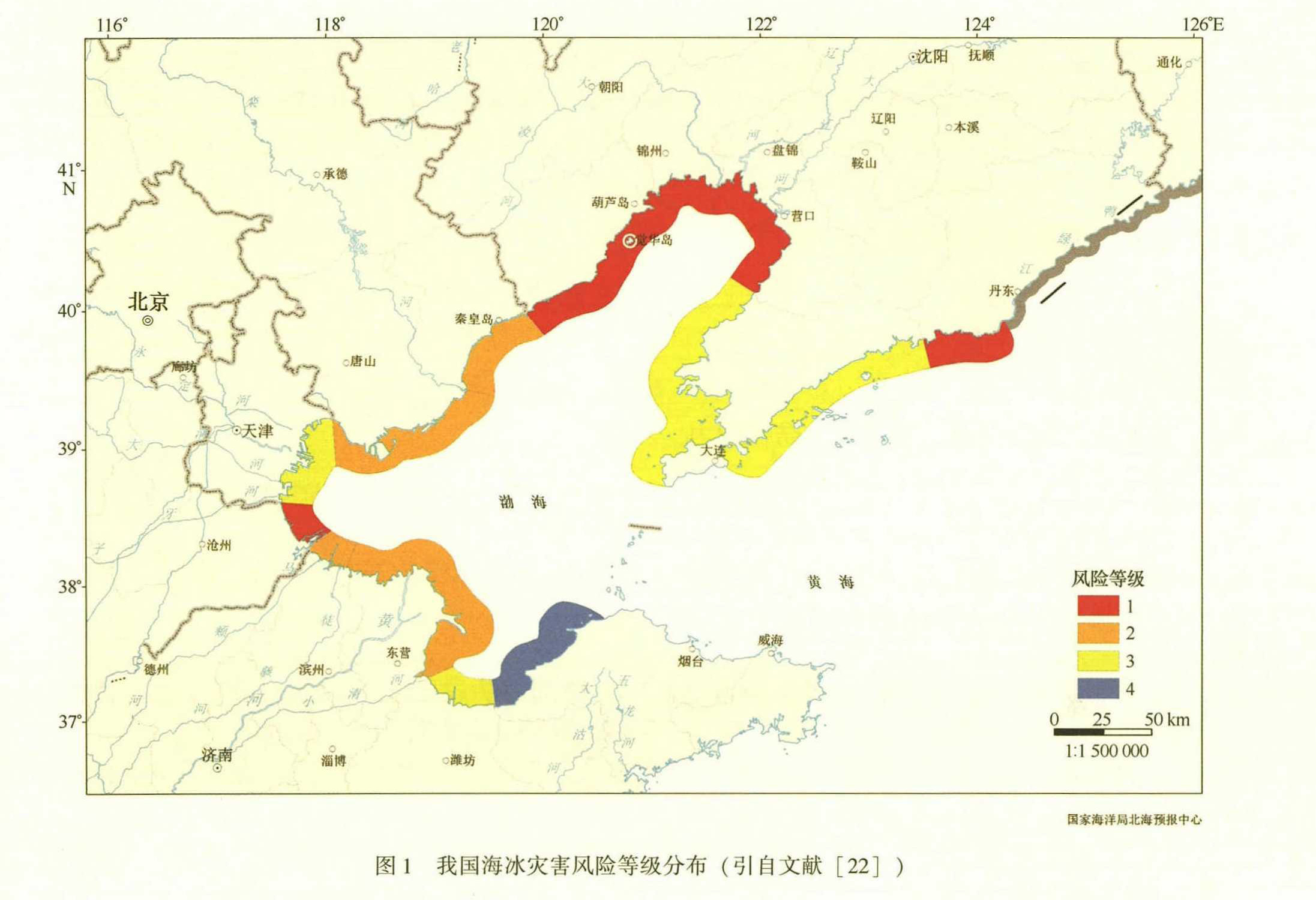

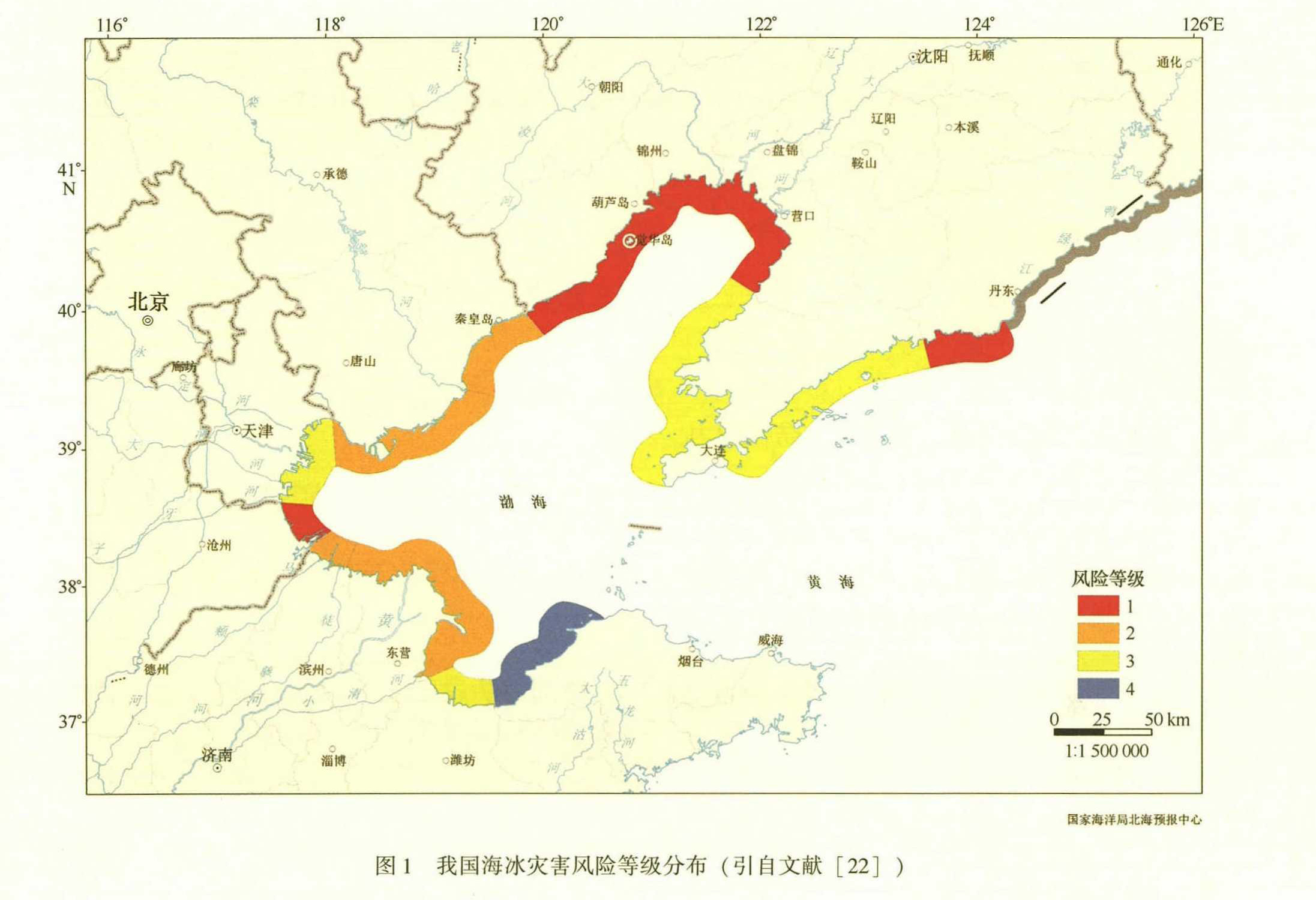

3.海冰灾害风险等级分布

根据上节方法得到的我国海冰灾害风险等级分布情况详见图1。从图1可以看出,我国沿岸海域的最高风险区域主要分布在渤海辽东湾底部和西岸、渤海湾的沧州海域以及黄海北部的丹东海域,总体呈现出北高南低的分布特征。这种特征比较真实地揭示了海冰灾害在我国主要结冰海区的分布状况。

1.高度重视海冰防灾减灾工作,保障沿海地区经济社会健康有序发展

防御和减轻海冰灾害,既有自然因素,也有人为因素。换言之,海冰灾害的产生不仅与海冰冰情有关,而且同人类活动及防范意识有关。统计和研究结果证明,人类重视程度同海冰灾害发生率成反比。因此,只有高度重视海冰防灾减灾工作,才能最大程度地降低海冰灾害造成的损失,保障结冰海区沿海地区经济社会的健康有序发展。综上,结冰海区沿海各级政府必须认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,按照国家综合防灾减灾的总体要求严格落实海冰防灾减灾各项措施,切实提高结冰海区海冰灾害防御和灾害应急体系能力建设水平。

2.加强法制意识,保障海冰防灾减灾工作的有序进行

灾害立法是实施各项减灾措施的重要保障,海冰灾害也不例外。因此,应当在国家现有相关灾害法规基础上,建立适用于海冰防灾减灾实际情况的相应法规,以规范海冰防灾减灾行为;同时,结冰海区沿海各级政府在制定经济社会发展规划时,应充分考虑海冰灾害的影响,合理利用冰区海洋资源,科学指导当地经济社会尤其是海洋经济的健康有序发展。

3.强化海冰灾害意识,约束和规范冰区内的各类经济活动

海冰是一种自然现象,海冰灾害则是海冰作用于人类海上活动所产生的危害。因此,应当正确处理海冰灾害与海洋经济发展之间的关系。首先,对于在海冰灾害高风险区的进行各类经济活动,应当建立严格的海冰风险评估制度,并在过程中采取相应地防御措施;其次,严格禁止不宜在海冰灾害高风险区开展的各类经济活动;第三,建立行之有效的在冰区尤其是高风险冰区从事海洋经济活动的准入制度。

4.加强海冰监测预警,提高海冰防灾减灾技术支撑水平

海冰有着自身的发展变化规律。目前人们已经可以比较准确地对其进行预测、预警,而海冰监测是获取海冰资料的唯一手段,同时也是海冰防灾减灾的基础。通过监测,不但可以为海冰预警报提供准确资料,同时可以获取实时冰情信息。实践证明,海冰监测和预警报是防御和减轻海冰灾害的最有效、也是成本最低的有效手段。因此,应当切实加强各种形式的冰情监测和预警报工作,为各级政府提供科学的海冰防灾减灾决策依据,并为沿海社会公众提供必要的冰情信息。

5.采取有效措施,切实发挥海冰风险评估和区划成果在海冰防灾减灾工作中的应有作用

海冰灾害风险评估和区划是指导开展海冰防灾减灾工作的重要基础。它不仅是结冰海区沿海各级政府在防灾减灾与区域发展规划、主体功能区建设、产业布局优化、生态环境改善等方面工作的具体依据,也是沿海各级政府及企事业单位在提高海冰灾害应急保障和灾后恢复重建能力等方面的重要保障,还可以为沿海工程设施确定海冰设防水平提供理论指导。因此,应采取有效的行政管理和法律法规等措施,切实使其在海冰防灾减灾工作中发挥应有的作用。同时,应当依据风险等级分区,合理地、有针对性地开展海冰灾害防御工作,做到全面规划、统筹兼顾、综合减灾。

6.建立或完善海冰灾害应急预案

应当建立或完善适应于实际情况的海冰应急预案。预案应包括应急组织体系、预防与预警机制、应急快速响应程序、救灾程序、后期处理、应急保障措施以及通信联络等具体内容。各级海洋行政主管部门和地方政府要责权分明,密切配合。

7.落实各类抗冰措施,提高海冰防御能力

根据结冰海区承灾体的具体情况,建议在冰区从事海上生产活动时采取下列抗冰措施:(1)优化各类海上结构物的设计型式,以减小海冰荷载作用;(2)海冰载荷往往是冰区各类海上工程设施的控制载荷,而海冰强度又是海冰载荷的重要计算参数。因此,应严格按照国家有关标准和规范控制各类海上设施的设计载荷,提高设计标准,以增大各类海上工程设施的安全系数。(3)严格限制冰区作业条件。对于无抗冰作业能力或抗冰能力较低的工程设施,在每年结冰之前应及时撤离结冰海区;没有抗冰或破冰能力的船只,不要随意进入冰区航行。(4)海上施工之前应充分考虑海上结构物的抗冰能力,并开展相应的海冰与海上结构物相互作用的研究。(5)对于需在冰期承担海上运输及施工的船舶,在建造时就应考虑具有一定的破冰能力,适当增加中间肋骨和抗冰纵横,加强首柱、舵叶及轴系等。(6)船舶在冰区航行时,可根据冰情分布状况,选择海冰厚度薄、密集度小、浮冰漂流方向与船舶航向一致的航线。

8.加强宣传教育,提高全民减灾意识

减灾宣传教育是提高全民减灾意识和全社会减灾能力的重要措施。因此,应充分利用网络、电视、广播、报纸等新闻媒体,开展海冰科学与海冰灾害知识的普及;定期组织专家队伍深人有关农村、厂(场)矿、学校、社区、企业和涉海等部门,进行海冰防灾减灾知识的普及和教育,以提高全社会的海冰防灾减灾意识,增强公众规避海冰灾害风险和自救的能力。