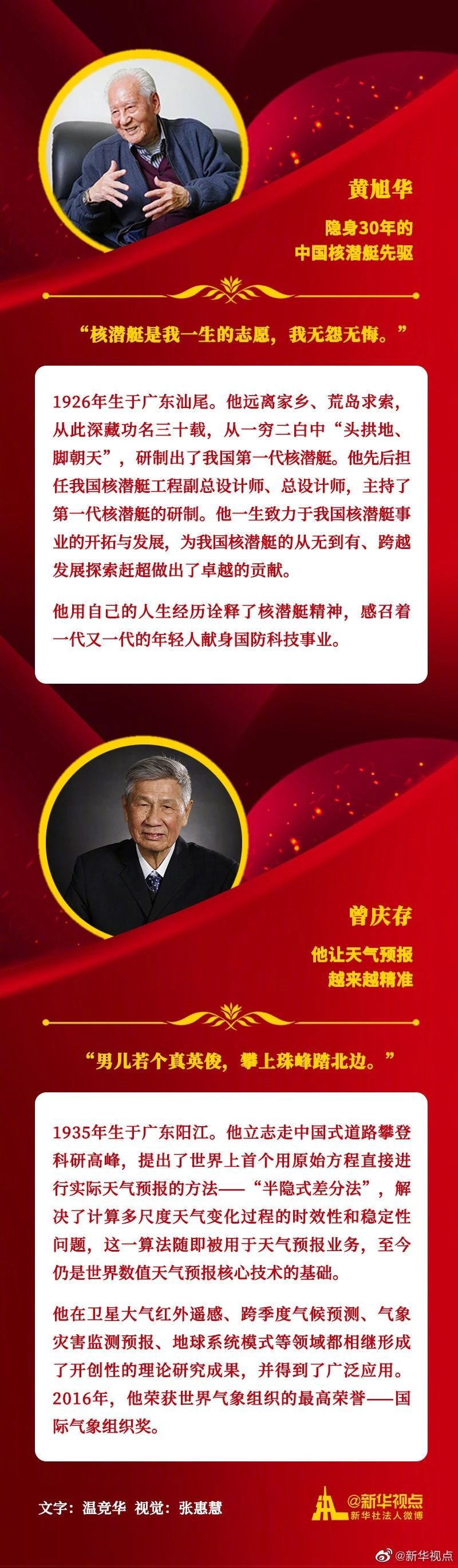

黄旭华、曾庆存获2019年度国家最高科学技术奖

中共中央国务院隆重举行国家科学技术奖励大会

中共中央、国务院10日上午在北京隆重举行国家科学技术奖励大会。习近平、李克强、王沪宁、韩正等党和国家领导人出席大会并为获奖代表颁奖。习近平为最高奖获得者颁奖。

祝贺!黄旭华、曾庆存获2019年度国家最高科学技术奖

在热烈的掌声中,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平首先向获得2019年度国家最高科学技术奖的原中国船舶重工集团公司第七一九研究所黄旭华院士和中国科学院大气物理研究所曾庆存院士颁发奖章、证书,同他们热情握手表示祝贺,并请他们到主席台就座。

| 更多阅读

国家科技奖励再升级:持续“瘦身” 完善提名评审机制

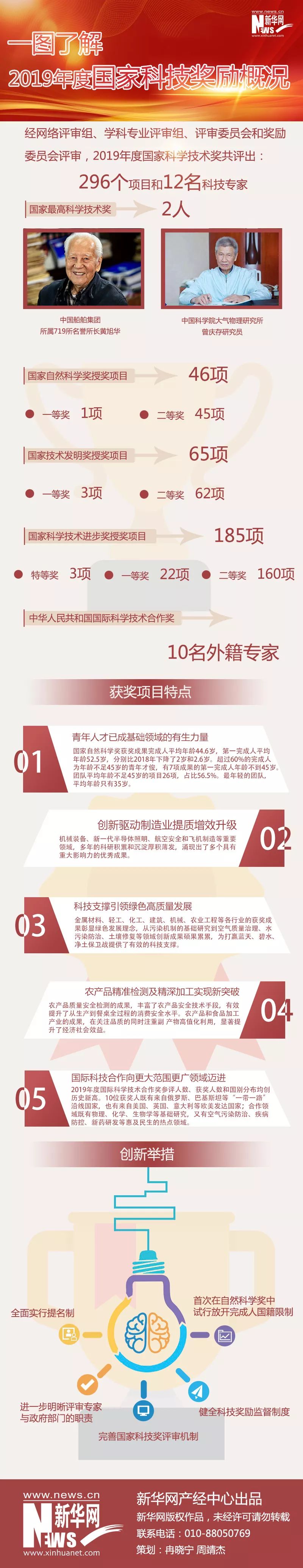

截至2018年的数据显示,40年来,我国共授予10多万人(次)国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖三大奖,20个国家的118位外籍专家和2个国际组织、1个外国组织国际科技合作奖。1999年科技奖励制度改革以来,共授予吴文俊、袁隆平等31位科学家国家最高科学技术奖。

“改革开放以来,国家科技奖励工作始终围绕党和国家的中心任务,激励广大科技人员在创新创业舞台上大显身手。”2019年度国家科学技术奖励大会召开前夕,国家科学技术奖励工作办公室(简称奖励办)有关负责人接受科技日报采访时说,亮眼的成绩单背后,是国家科技奖励制度的锐意改革、勇于创新。

特别是党的十八大以来,国家科技奖持续“瘦身”提质,不断完善提名、评审机制,促进科技奖励制度的科学化和规范化。

好中选优,精简数量注重质量

1999年5月,国务院颁布《国家科学技术奖励条例》,在增设国家最高科学技术奖的同时,取消了三、四等奖,并大幅减少国家科技奖数量——由原来每年奖励800项左右减少到不超过400项。

2017年5月,国务院办公厅印发《关于深化科技奖励制度改革的方案》(简称《方案》),国家自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖三大奖总数从不超过400项减为不超过300项,要求实行提名制、建立定标定额的评审机制……

通过不断改革调整,三大奖数量减少25%,科技进步奖数量减少超过100项,减幅近40%。自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖比例分别从过去的10%、15%、75%,调整为15%、25%、60%。

“减量是为了提质,突出国家科技奖励的权威性和公信力,让高质量的科研成果和优秀的科研人员、机构,通过公开公正公平的程序遴选出来。”在国务院发展研究中心创新发展研究部研究员吕薇看来,此前确实存在奖项分散、有人跑奖甚至拉票的问题,提高奖励质量、优化奖励结构,也是国家科技奖励制度改革一贯秉持的初心。

强化责任,完善推荐提名制

前不久,国务院常务会议通过《国家科学技术奖励条例(修订草案)》,要将过去主要由单位推荐改为专家、学者、相关部门和机构等均可提名,打破部门垄断,并强化提名责任。

早在2016年,自然科学奖就开展了以学术机构和学科专家提名为主,省市和部门推荐为辅的推荐提名试点。

2017年公布的《关于深化科技奖励制度改革的方案》明确,改革现行由行政部门下达推荐指标、科技人员申请报奖、推荐单位筛选推荐的方式,实行由专家学者、组织机构、相关部门提名的制度,进一步简化提名程序。提名者承担推荐、答辩、异议答复等责任,并对相关材料的真实性和准确性负责。

值得关注的是,提名制在2017年国家自然科学奖试行后,2018年在国家科技奖全面实行。2019年11月,《国家科学技术奖提名制实施办法(试行)》修订,取消对三大奖获奖人作为提名人时提名项目的奖种限制。

早前接受科技日报记者采访时,清华大学社会科学学院副院长李正风认为,提名制将更多发挥科学共同体和专家作用,把我国科学技术进步活动中作出突出贡献的个人、组织遴选出来,尽可能减少行政部门对科技奖励的影响干预,国际上像诺贝尔奖、图灵奖等都采用提名制。

从推荐到提名,在打破部门垄断的同时,如何保证国家科技奖不为人情评审所困?

“我们始终把完善制度和依法评奖作为保障科技奖励健康发展的重要手段,始终把促进公开、公正、公平评奖作为科技奖励的生命线。”这位负责人强调,通过完善公示制度,严格提名、受理和初评三次公示机制;修订《国家科学技术奖提名制实施办法(试行)》,进一步规范国家科学技术奖提名工作。

公开透明,让评审在阳光下运行

国家科技奖励评审的公正、公开、透明,历来是各界关注的焦点,也是改革回归学术和荣誉的根本之道。

从提名项目公示、规范评审程序,从“一天评审制”、网络评审全盲管理到全面实行视频答辩,从提高专家队伍质量到建立小同行专家评审制度,从探索建立公众旁听制到健全异议处理程序,这些改革举措让国家科技奖励的评审在阳光下运行。

“在整个流程中,我们建立了公开和监督制度,确保奖励工作在阳光下操作、公众监督下运行。”这位负责人告诉科技日报记者,比如,针对最高奖增设学术咨询环节;对部分通过初评的候选人或候选项目,在评审委员会评审前还要组织现场考察、经济效益核查、行业咨询等,确保奖励质量和水平。

| 许身深潜 科研报国——访2019年度国家最高科学技术奖获得者黄旭华

爱国,就要把个人命运和祖国命运紧紧联系在一起。

为我国核潜艇事业奉献一辈子,黄旭华将“惊涛骇浪”般的功勋“深潜”在人生大海中,终生报国不言悔。

黄旭华的一生,就是一部我国核动力潜艇的研制史。他呕心沥血,毕生致力于我国核潜艇事业开拓发展的精神令人动容;他锲而不舍,为我国核潜艇从无到有、跨越发展、不懈奋斗的拼劲催人奋进。

为祖国做贡献而默默无闻的人,祖国和人民不会忘记。在1月10日举行的国家科学技术奖励大会上,中国第一代核潜艇总设计师、中国工程院院士、中国船舶集团所属719所名誉所长黄旭华荣膺国家最高科学技术奖。黄旭华说,最高奖这个荣誉属于千千万万船舶科研人。

核潜艇,一旦结缘就是一生

黄旭华是谁,都干了什么?

在那个特殊年代,黄旭华与他从事的工作都是秘密。也正因这份工作的特殊性,更凸显出黄旭华科研工作的独特意义。

一辈子与核潜艇打交道,黄旭华都做过什么?只顾躬身向前,他本人并没有总结过功劳,但他身边的同行、同事却看得清清楚楚。大家说,中国核潜艇的昨天、今天和明天都贯穿着黄旭华的身影,这就是他的科研人生。

科研没有坦途和捷径,人不痴狂,难以达到光辉的顶点。

黄旭华一辈子痴迷于核潜艇研究,尽管科研条件艰苦,但因为热爱,他在苦中品尝到了甜。“科研是追求真理,充满无限魅力,一旦有突破,其乐无穷。”黄旭华说。

图为黄旭华近照(新华网发)

对中国人来说,研制核潜艇是前无古人的伟业,将会遇到的艰难险阻,黄旭华一开始就有心理准备。

1958年,他从上海到北京报到后,支部书记同他谈话,说了三点,一是“你被选中,说明党和国家信任你”;二是“这项工作保密性强,这个工作领域进去了就出不来,犯了错误也出不来,出来了就泄密了”;三是“一辈子出不了名,当无名英雄”。

越有成绩,越要把自己埋得更深。领导对他说,你能接受这种工作吗?黄旭华毫不犹豫回答,“能适应,而且是自然适应”。

科研是有灵魂的,这个灵魂就是奉献精神。尽管知道一辈子只能当无名英雄,黄旭华还是热情高涨。

临门一脚,一个好的足球运动员唯一的念头就是进球,这种强烈的求胜之心会湮没可能出现的失败。

黄旭华做研发也是这个道理。一没专业人才,二没专业知识,三没技术参考资料,尽管研发之路步履维艰,但黄旭华抱着必胜的信心。1958年,黄旭华和同事一起,开始了核潜艇研制这一惊天动地的伟业。

没条件创造条件,搞科研不等不靠

上世纪60年代,核潜艇研制之难,难在这项工作几乎是从零起步。黄旭华面对的不仅是技术难题,更是从何下手,从哪打开工作局面的方法问题。

破局之道考验决心,更考验领导智慧。

中华民族奋斗的基点是自力更生,这是新中国从一穷二白到引领时代伟大跨越的经验总结。

对黄旭华来说,自力更生不仅意味着毅然奋起、百折不挠的决心,更体现在为了成功,他开动脑筋,自创了许多科研机制,这些机制看着土,却行之有效。

思想认识,是打开工作局面的总开关。面对一时难以解决的困难和错综复杂的矛盾,黄旭华与干部职工从《矛盾论》和《实践论》两篇哲学著作中汲取智慧,把实践是第一要素和抓好主要矛盾的基本观点应用到核潜艇研制工作中。

统一思想认识后,黄旭华开始组织大家调查研究。他告诫大家,收集资料时要带上“三面镜子”:用“放大镜”,沙里淘金,追踪线索;用“显微镜”,去粗取精,看清实质;用“照妖镜”,鉴别真假,去伪存真。

黄旭华还运用系统论思想,悟出了“在综合上发展就是创新”、“综合出尖端”的融合创新之道。他说,越是复杂的尖端工程,越是要利用成熟的技术加以综合集成提高,特别是总体研究设计,更要在综合运用上做文章、下功夫。

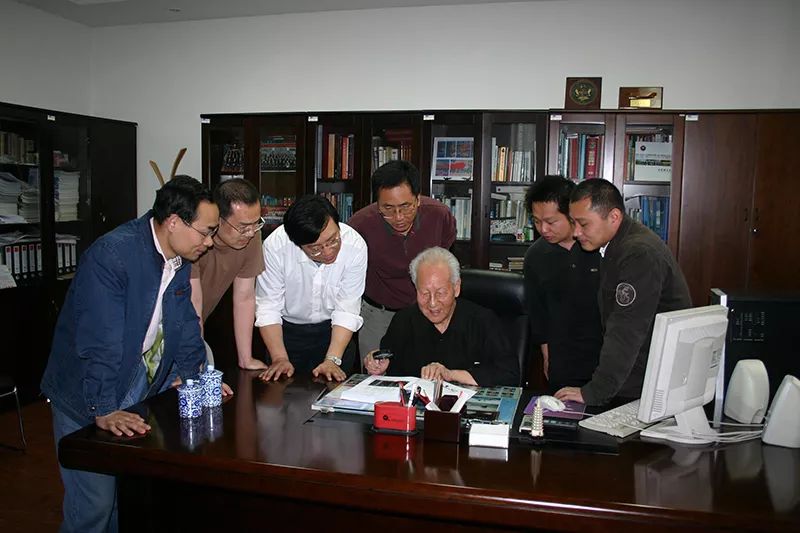

图为工作中的黄旭华(左一)(新华网发)

一个团队,若人人都自力更生、艰苦奋斗,这必将是一个欣欣向荣的团队。一个国家,若人人都不等不靠、主动作为,这必将是一个大写的国度。

科研条件不具备,可以先启动相关基础工作,边干边创造条件。面对困难,黄旭华又提出“骑驴找马”的工作思路,通过走出去“种菜”的办法提升科研能力。

黄旭华和一代艇的科技人员长期在协作单位蹲点“种菜”,开展工作。他们先后派出200多名科技人员,到工地去“种菜”,按照艇的总体设计要求,在工地上和施工方、用户方共同完善设计、处理施工问题。

面对国外严密的技术封锁,黄旭华带领团队自力更生、艰苦奋斗,一路攻克种种技术难关,突破了核潜艇最关键、最重大的七项技术,让茫茫海疆有了中国的“钢铁蛟龙”。

爱岗敬业,以身试险开先例

回顾黄旭华科研工作的不易,他的同事、学生和亲属不约而同提到了1988年那次期待已久的深潜试验。

深潜试验追求的是极限下潜,将下潜到设计的极限深度,这个深度预示着危险。有美国“长尾鲨”号核潜艇深潜遇难的前车之鉴,为确保这次深潜不出意外,各有关单位做好了充足准备。然而,准备工作越充分、越周全,参试人员的精神压力也越大。

试验前,核潜艇总体建造厂为参试同志拍了“生死照”,以防万一失败后做个“最后的留念”。参试的年轻艇员满腔热血,有的甚至写好了遗书。

看到这个情况,年过花甲的黄旭华立即作出一个惊人的决定:亲自参与深潜!

核潜艇的总设计师亲自参与深潜,这在世界上尚无先例。单位领导得知后,劝黄旭华不要亲自深潜,但黄旭华却坚持参加。他说:“深潜不是冒险,我对它有信心。而且,万一还有哪个环节疏漏了,我在下面可以及时协助艇长判断和处置。”

黄旭华的决定得到了夫人李世英的支持。李世英与黄旭华一起工作几十年,深知深潜的重要和风险。她宽慰黄旭华说,“你是总师,当然要下去,否则将来怎么带这支队伍?你下去,没事的,我在家里等你!”

作为黄旭华的学生,1985年参加工作的中国船舶首席技术专家张锦岚对这次深潜印象深刻。“深潜试验是有风险,但有风险不是冒险,是有信心,要拿数据,是紧张不是害怕。”张锦岚说,各方面为这次深潜作了周全的准备和预案,漏水了怎么办,故障了怎么办,变形了怎么办,总计准备了28套500多条应急处置的预案。

事实证明,一代核潜艇的设计、建造都达到了预期。中国人民海军潜艇史上首个深潜纪录由此诞生,中国核潜艇的总设计师随同首艇一起深潜也成为佳话。

图为深潜归来合影(新华网发)

在试验艇起浮的过程中,艇上的《快报》请黄旭华题字,激情澎湃的他一挥而就:“花甲痴翁,志探龙宫;惊涛骇浪,乐在其中。”

古人云:“行之以躬,不言而引”。率先垂范它体现的是一种态度,树立的是一面旗帜,展现的是一种作风,凝聚的是一种力量。

黄旭华的下潜,让全体参与人员在技术上有了主心骨,在精神上,是对全体参试人员的巨大鼓舞。中国核潜艇研制周期之短,为世界核潜艇发展史上所罕见,这和黄旭华团队的不顾安危、钻研科学是分不开的。

传道育人 当好“场外指导”

感动中国人物、全国道德模范、共和国勋章获得者……如今的黄旭华,年逾九旬,算得上荣誉等身。

尽管有了些名气,但就像深爱的核潜艇事业一样,黄旭华希望“潜在水下”,默默无闻,不喜欢出名。

我国未来核潜艇发展正在大步向前,核潜艇装备的持续创新和跨越赶超需要一大批优秀的科技人才。如今,黄旭华最牵挂的,就是核潜艇研制事业的人才培养。

图为黄旭华与青年科技工作者在一起(新华网发)

培养科研人才,黄旭华有什么秘诀?他主张从工程实践中培养人。几十年来,他率领团队开展了一系列重点型号研制,并在这个过程中为国家培养锻炼了众多科技英才。

作为70后新一代核潜艇人,中国船舶所属总体研究设计所副所长刘潜一直奋斗在核潜艇研制一线。他说,他们这代人一是照着黄旭华做,消化吸收那代人的工作体系和方法,另外就是接着黄旭华的工作继续干。“今天,我们之所以能够取得新的突破,那是因为站在了黄院士那一代人的肩膀上。”刘潜说。

建设世界科技强国时不我待,夯实人才基础是关键。

黄旭华对自己的定位是当好青年科研人员的“啦啦队长”,给他们撑腰,给他们敲锣打鼓。“我更愿意当‘场外指导’,不当教练,放手让他们去干,大胆去干。”黄旭华说。

让年轻人放手去干!黄旭华任总师、所领导时如此,退出一线后也是如此。他说,年轻人需要支持、需要鼓励。如今,黄旭华虽年事已高,但会利用做报告、接受采访的机会,“苦口婆心”地讲故事,用自己的言行影响年轻人。

社会不断向前发展,科学研究永无止境。黄旭华寄语青年一代,高精尖是买不来、求不来的,只能立足国内、自力更生。他希望年轻人勤于奋斗,勇于创新,敢于担当,百尺竿头更进一步。

黄旭华是国防科技战线上无数无名英雄的缩影,一旦“许国”,便隐姓埋名、无声奉献。黄旭华和老一代核潜艇人用自己的人生经历,完美诠释了“自力更生、艰苦奋斗、大力协同、无私奉献”的核潜艇精神,这种精神必将感召一代又一代年轻人肩负起历史赋予的重任,献身国防科技事业!

该文章来源互联网,如有侵权请联系删除

查看原文:https://mp.weixin.qq.com/s/gYLOAVcLNWl6xjIB634_oA

- 频道推荐

- 最新新闻