中国海洋大学林霄沛教授获得2019年度国家杰出青年科学基金资助

2019年度国家杰出青年科学基金项目评审结果日前公布,经过国家自然科学基金委员会组织的通讯评审、现场答辩、公示和国家杰出青年科学基金评审委员会评定,中国海洋大学物理海洋教育部重点实验室林霄沛教授获得资助。截至目前,共有20人通过学校获得国家杰青资助。

国家杰出青年科学基金于1994年设立,旨在支持45岁以下在基础研究方面已取得突出成绩的青年学者自主选择研究方向开展创新研究,促进青年科技人才的成长,吸引海外人才,培养造就一批进入世界科技前沿的优秀学术带头人。

林霄沛,中国海洋大学物理海洋教育部重点实验室教授,副主任,青岛海洋科学与技术试点国家实验室海洋动力过程与气候功能实验室主任。2004年中国海洋大学物理海洋博士毕业,之后留校工作历任讲师、副教授和教授,美国伍兹霍尔海洋研究所长期客座研究人员和美国德州农工大学客座教授。曾担任气候变化与可预测性组织(CLIVAR)太平洋科学委员会委员和联合主席、联合国海委会西太分委会(IOC-WESTPAC)黑潮延伸体海气相互作用及气候效应(AIKEC)计划联合主席和第二次黑潮联合研究(CSK-2)工作组联合主席等职。

| 更多阅读

2018年3月19日,国际著名学术期刊《自然-通讯》(Nature Communication)在线发表了题为Meridional heat transport variability induced by mesoscale processes in the subpolar North Atlantic(《中尺度过程引起的北大西洋亚极地海区经向热输运变化》)的研究成果。此项成果由中国海洋大学物理海洋教育部重点实验室林霄沛教授与来自美国伍兹霍尔海洋研究所的多位科学家共同合作完成。

文章利用中国海洋大学与美国伍兹霍尔海洋研究所在“北大西洋亚极地海区翻转流观测计划(OSNAP)”合作开展的水下无人机观测数据和其他数据,分析了流经冰岛海盆的北大西洋翻转流(AMOC)经向热输运变化。

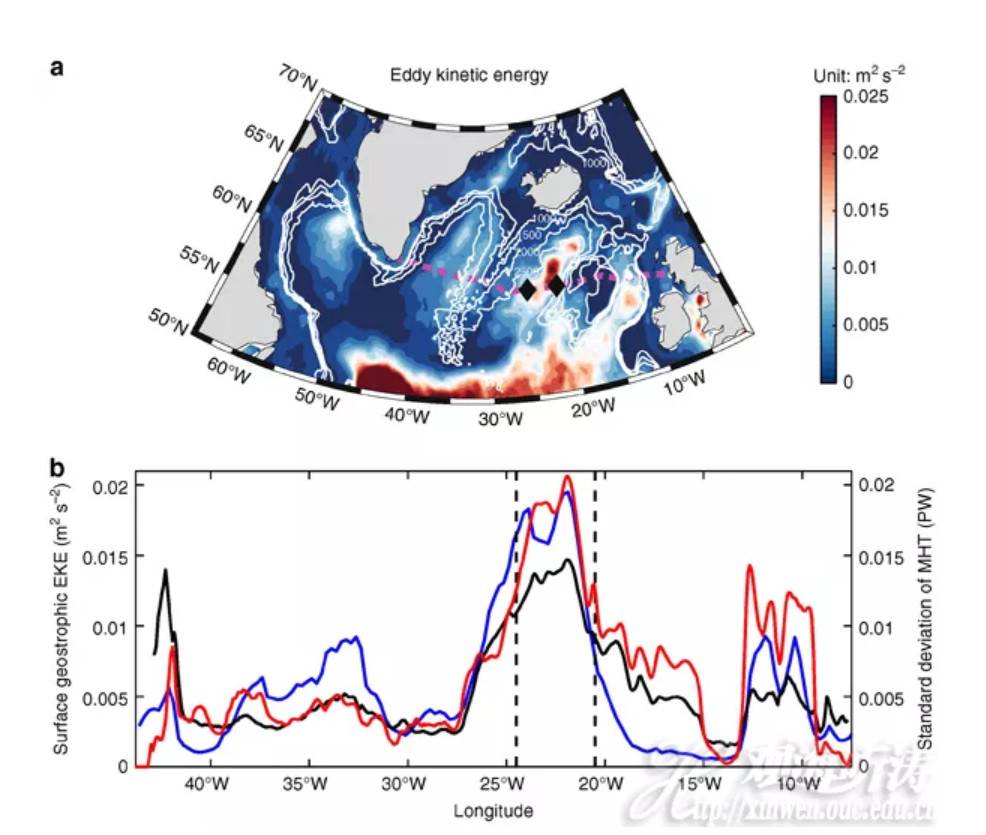

研究发现在西经25度至21度之间的海底峡谷区域,地形和强锋面的共同作用导致中尺度涡多发,中尺度现象引起的经向热输送变化与冰岛海盆内大尺度环流引起的经向热输送变化量级相当,而且在年际尺度上其贡献也不可忽略。

这一研究成果颠覆了传统认为AMOC的经向热输运主要由大尺度环流变化调控的观点,首次揭示了中尺度过程的重要性。同时此研究成果也体现了长航时大深度水下无人机在海洋观测中的优势,能够实现准实时、高分辨率的长时间连续观测。

图:北大西洋亚极地海盆的涡旋活动和经向热输运变化。a为涡旋动能分布和北大西洋亚极地海盆地形,b为经向热输运变化(红线)和平均涡旋动能(蓝线:观测,黑线:数值模拟)。图中可以清晰看到在西经25度至21度,北纬55度附近,存在一个海底峡谷,该区域的涡旋能量很强,对应的经向热输送变化很大。

文章的共同通讯作者为林霄沛教授。林霄沛教授近年来致力于环流动力学研究,并积极推动国际合作,目前担任“气候变化与可预测性组织”(CLIVAR)太平洋委员会联合主席及OSNAP国际计划科学指导委员会委员等职,本次成果也是依托中国海洋大学—美国伍兹霍尔海洋研究所联合实验室取得,彰显了中国海洋大学和物理海洋教育部重点实验室在国际合作方面的影响力。

该文章来源互联网,如有侵权请联系删除

查看原文:https://mp.weixin.qq.com/s/Trr-voIe-QJ63sUJ_yPhTQ

- 频道推荐

- 最新新闻