文章分析陆海统筹生态管理及其核心机制,即海岸带韧性。研究结果表明:陆海统筹生态管理的有效开展将对协调我国海岸带社会经济高质量发展和生态系统适应性管理,解决海岸带土地利用和海域使用的空间统筹、淡水和咸水的环境质量统筹以及洄游动物的生境修复统筹等基本问题发挥至关重要的作用;韧性聚焦复杂非线性系统的状态转换和突变过程,可研究耦合系统的多要素测度,有助于识别和分析海岸带面临的复杂压力和潜在风险,其本质是陆海统筹生态管理的核心机制;通过海岸带土地-水-生物多样性的联结,构建海岸带韧性研究新框架,以实现海岸带韧性的多维时空测度以及社会-生态耦合系统的转型模式应用,可服务于海岸带系统评价、空间规划和综合管理,支撑科学决策。

本文引用信息

李杨帆,向枝远,李艺.海岸带韧性:陆海统筹生态管理的核心机制[J].海洋开发与管理,2019,36(10):3-7

海岸带是陆地和海洋交互作用强烈的地带,也是空间开发利用最密集、资源环境压力最突出和各类矛盾问题最集中的复杂非线性系统。我国海岸带面积仅占国土总面积的13.5%,却承载全国43.3%的人口和贡献全国57.7%的GDP,与此同时,大量滨海湿地受到人类开发利用活动的严重威胁。为有效应对海岸带生态风险和生态安全问题,保障区域可持续发展,亟须针对海岸带的生态环境特征,深入开展陆地和海洋交互作用研究。陆海统筹通过科学统筹和协调海岸带的资源、产业、生态和环境等要素,促进陆地和海洋社会、经济和生态功能的协同提升,是对陆地和海洋交互作用机制的科学认知和应用,也是协调社会经济高质量发展与生态系统适应性管理的具体途径。

韧性(resilience)是研究社会-生态复杂系统的重要概念,为实现陆海统筹提供有效测度手段。韧性研究基于适应性循环(adaptive cycle)理论,其聚焦非线性系统的状态转换和突变过程,通过构建指标和算法,实现耦合系统的动态分析以及预警点/阈值的识别。因此,除可统筹考虑复杂系统的关键要素外,韧性还可进一步刻画复杂系统的动态变化,与陆海统筹生态管理具有密切的联系。在海洋科学的社会性日益凸显的背景下,陆海统筹研究须基于海洋空间客观性研究,进一步认识海岸带耦合系统的行为特征和演化过程,明确海岸带环境变化的社会-经济驱动因子和社会-生态效应,从而实现从客观性研究向社会性研究的转变。国际科学理事会(ICSU)与国际社会科学理事会(ISSC)于2018年正式合并为国际科学联合会(ISC),为推动陆海统筹中的自然科学与社会科学的融合提供可能。

海洋空间规划是缓解用海矛盾以及实现海洋科学从客观性研究向社会性研究转变的典型案例。2019年《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》明确提出编制海岸带专项规划,促进海岸带专项规划与国土空间规划的涉海部分共同构成我国涉海空间规划的主要内容,从规划的视角指导海洋空间资源的分配和陆海统筹生态管理的实施。陆海统筹的国土空间规划将是新时代陆海统筹生态管理的重要方向。陆海统筹生态管理研究框架“1.0版本”的重点是基于驱动-压力-状态-影响-响应(DPSIR)实现要素统筹,了解压力胁迫下的系统状态演变、土地利用变化的社会-经济驱动因素、多重压力和管理决策产生的生态效应以及生态效应对社会-经济系统的反馈作用;同时,结合自上而下的责任分担、利益主体之间的协调和自下而上的参与式管护等具体管理方式,建立综合调控体系;在此基础上,须解决的问题主要包括如何合理统筹海岸带空间要素、哪些要素之间须优先统筹以及如何实现统筹要素的测度。海岸带的关键要素包括土地(围填海区域、滨海湿地、自然岸线、河口和海岛)、水(淡水、咸水及其交互区域)和生物多样性等。基于陆海生态过程、跨系统威胁和社会-经济相互作用,从区域之间、洄游动物栖息地之间、淡水和咸水之间以及土地利用和海域使用之间的统筹来考虑空间要素的统筹。目前已有研究针对动物洄游和物质能量传输等过程,构建陆海一体化生态网络,从而统筹区域陆海生态安全格局;针对养殖和工厂排污等跨系统威胁,基于水质、水量和不透水面之间的相互作用,从水质阈值和韧性评价的角度,实现从传统的控制污染物总量和浓度向提升水质阈值和韧性的转型;针对社会-经济相互作用,以生态系统服务表征土地利用和海域使用博弈下的社会-生态系统影响,并识别海岸带生态脆弱区和重点保护区,为科学管理海岸带提供依据。当前我国区域土地利用调控和环境管理尚未真正实现流域-近海和陆域-海域的统筹,已有框架缺乏对复杂系统、多重因子和不确定性的分析功能,科学研究难以有效支撑管理决策。因此,综合、明确和定量地评估社会-生态耦合系统的动态变化,并寻求可识别耦合系统预警点/阈值的科学工具,是建立陆海统筹生态管理研究框架“2.0版本”以及实现科学和管理相互融通的关键。韧性研究基于复杂系统增长、维持、释放和重组的适应性循环过程,聚焦系统状态转换和突变的关键阶段,从而提高对系统面临的复杂压力和潜在风险的识别和分析能力。目前须进一步强化空间预警方法、空间韧性算法和人-地耦合系统量化方法等在海岸带韧性研究中的作用,实现过程、机制、模型和空间规划调控的全面研究,体现科学-政策的界面科学研究特色,从而推进陆海统筹生态管理向韧性管理转型,提高管理的有效性以及系统的适应和调节能力。

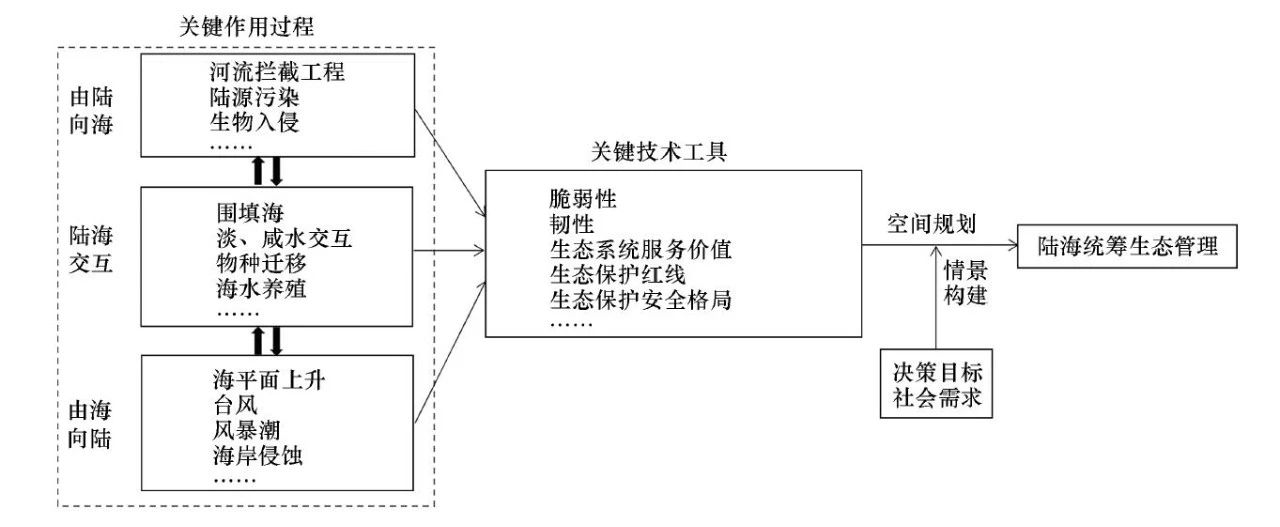

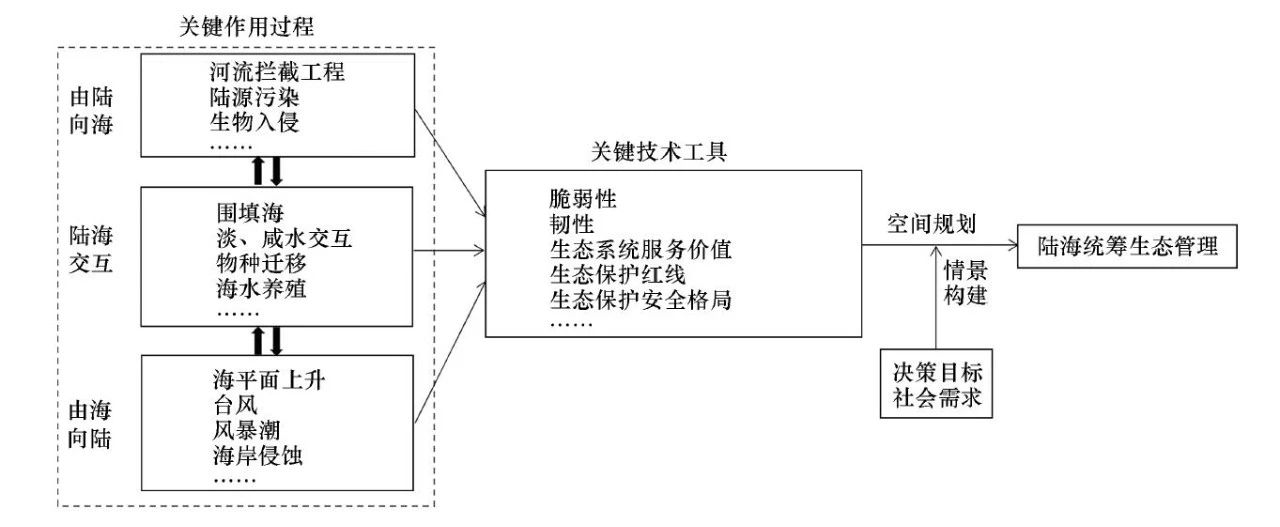

针对陆海统筹生态管理对海岸带韧性研究的需求,基于海岸带关键子系统(土地、水和生物多样性)之间的联结和复杂的相互作用,本研究提出海岸带韧性测度的新方法,即土地-水-生物多样性的联结(Land-Water-BiodiversityNexus),具体内容包括:运用概率分布模型、快慢变量和预警突变模型,评估海岸带社会-生态系统在不同时间尺度下的韧性,识别使耦合系统发生突变的关键指标,同时识别对耦合系统产生显著效应的关键子系统。不同子系统趋同的转型趋势可证实子系统之间存在显著的协同效应,而联结系统与研究区内已有的综合管理实践在关键组分上的一致性可验证土地-水-生物多样性联结的实际意义。为进一步实现科学和管理的有效衔接,本研究提出加强面向决策目标和社会需求的情景分析,即通过规划实现陆海统筹生态空间的优化配置和转型,通过分析系统在不同情景的动态特征,使规划者、管理者和政策制定者根据需求选择或划定不同的优先管控区域,从而立即或逐步采取相应行动,增强管理的有效性(图1)。

基于土地-水-生物多样性的联结测度海岸带韧性,重点关注气候变化和高强度人类活动等胁迫下的海岸带韧性演变(规划-吸收-恢复-适应),诊断和识别处于预警状态的重要组成要素和关键位置,进而提出生态恢复和重建的具体建议,实现陆海统筹的适应性管理。其中,自然基础设施和自然-人工混合基础设施的建设应成为海岸带规划和管理的优先考虑对象,以增强海岸带韧性。该研究框架不仅适用于海岸带土地利用及其生态环境效应的综合评价,而且服务于海岸带脆弱性和生态管理耦合系统的研究(图2)。

陆地与海洋之间存在的复杂交互作用使陆海统筹成为解决海岸带生态环境问题和实现海岸带可持续发展的重要途径。针对陆地和海洋的交互作用特征和关键空间要素,亟须实现区域之间、洄游动物栖息地之间、淡水和咸水之间以及土地利用和海域使用之间的统筹管理,以细化陆海统筹生态管理的研究内容,实现陆海统筹管理的转型和能力的提升。

基于土地-水-生物多样性的联结开展海岸带韧性测度研究,通过联结陆地和海洋的关键要素,聚焦海岸带复杂非线性系统发生状态转换或突变的关键阶段,可更深入地揭示其动态变化。海岸带韧性是陆海统筹生态管理的核心机制,在决策目标和社会需求的情景下开展海岸带空间规划是构建陆海统筹生态管理新框架的关键所在,对于国土生态安全、陆海统筹生态规划、生态文明建设和海岸带可持续发展具有重要意义。

该文章来源互联网,如有侵权请联系删除

查看原文:https://mp.weixin.qq.com/s/VBWo2gZnYDQ6OdQDjqSDBw