变资源优势为生态优势——山东省日照市“海上粮仓”建设之路

裙带菜收获

网箱养鱼

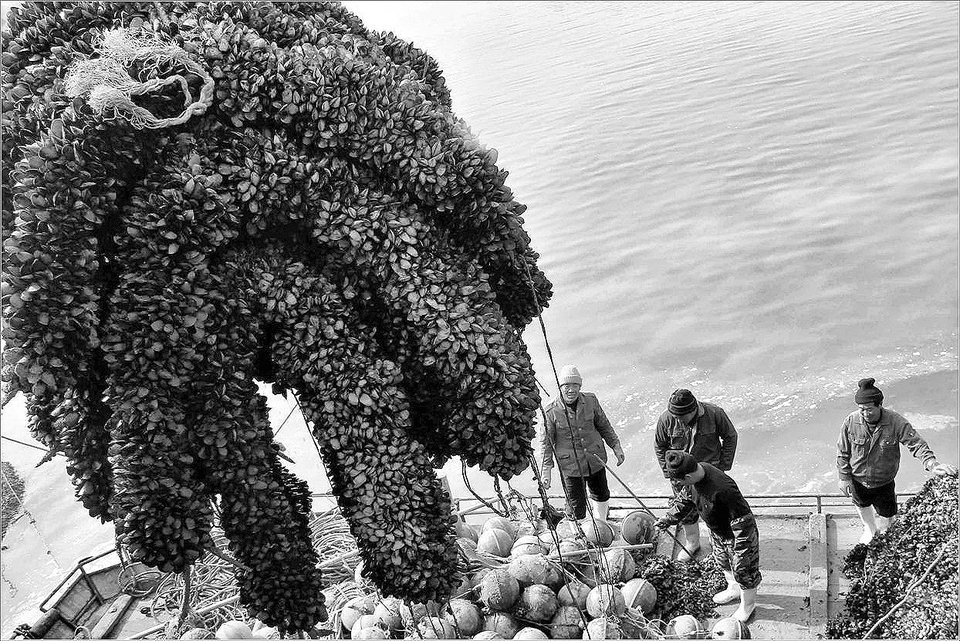

贻贝收获

投鱼礁

山东省日照市东临黄海,南拥全国八大渔场之一的海州湾渔场,人民生活与海洋息息相关,渔业更是当地经济发展的传统支柱产业。今年初以来,日照市海洋与渔业局科学谋划“海上粮仓”建设,实施了渔业资源增殖放流、人工鱼礁投放、休闲海钓基地建设等一批符合产业政策的项目,取得了阶段性成效。

布局谋篇 修复港口岸线生态

“日照的最大优势是丰富的海岸线资源。”日照市海洋与渔业局局长崔久成认为,只有把资源优势转化为生态优势,才能实现海洋可持续发展。

6月初,作为日照“海上粮仓”北部布局规划中的重点工作,日照市向国家海洋局上报了以港口岸线退港还海修复整治工程为主要内容的《蓝色海湾整治行动实施方案》。

“日照月亮湾工程是全国首个港口工业岸线退港还海、修复整治成生态旅游岸线的典型案例。”据日照市海洋与渔业局规划科科长李河介绍,经过国家层层筛选,月亮湾工程在全国沿海众多申报项目中脱颖。截至目前,项目方案已通过国家财政部和国家海洋局评审,首批项目资金将用于“海上粮仓”北部港口生态建设。

上半年,日照市海洋与渔业局认真贯彻落实《山东省海上粮仓建设规划》,优化“海上粮仓”建设区域、功能和整体布局。除了在中间港口岸线实施“蓝色海湾”工程,还依托北部黄金岸线大力发展滨海休闲渔业,争创一批国家级、省级休闲渔业园区,包括3个国家级休闲渔业示范基地、一个国家级海钓基地和11个省级休闲渔业示范点。同时继续依托南部海州湾渔场,大力发展海洋牧场建设,保护渔业资源。

三招三引 优化渔业产业结构

近年来,为突破经济下行、增长动力不足等困境,日照市全力实施“聚力招引”的战略。在“海上粮仓”发展模式上,市海洋与渔业局加快步伐推进了“三招三引”,即招商引资、招科引技、招才引智。

在招商引资方面,全力扶持地方企业。以高端海洋生物制品研究和开发为主的日照众生海洋生物科技有限公司,依托国家科技支撑项目——海洋食品精深加工技术研究与产业化示范等核心技术成果,获得国家海洋经济示范区域专项资金1600万元。

在招科引技方面,加大人工培育苗种、人工鱼礁投放力度和广度,推动以人工鱼礁为载体的海洋牧场立体化发展,打造生态修复型、底播增殖型、设施装备型渔业。同时,进一步修订《日照市人工鱼礁建设布局规划》,规划了三大片区39处人工鱼礁,礁区总面积达8461公顷。目前已批准建设25处,面积2205公顷,其中6处被列为山东省“海上粮仓”重点扶持项目。

在招才引智方面,引进由中国水产科学研究院黄海水产研究所、中国海洋大学等专家组成的协同创新团队,开展黄海冷水团绿色鱼类养殖试验,目前已完成海况调查和黑鳕等冷水鱼种引进,育苗车间于5月投入使用。日照市还与中国海洋大学签署了战略合作框架协议,未来5年,双方将共建产学研合作基地、人才培养基地、科技转化平台和学生实训基地,共同服务“海上粮仓”建设,推动日照市海洋经济和现代渔业转型升级。

产业融合 “渔旅”经济互动共赢

今年以来,日照市海洋与渔业局持续推进渔业与旅游业的结合,培育养殖、加工、休闲渔业,推动渔业第一二三产业融合。上半年,举办的首届“海上菜园”采摘节,吸引了众多市民参与,相继举办的欣慧休闲渔业节、2016中国海钓·路亚明星休闲垂钓赛等渔业休闲活动,拉近了民众与海洋的距离,实现了“渔旅”共赢发展。

项目示范 聚集蓝色新兴产业

日照市海洋与渔业局以省级海洋经济创新发展区域示范市为引领,积极支持创新项目的申报和实施,打造了一批技术含量高、产品附加值高、产业化前景好的海洋经济示范项目。

日照国际海洋城立足自身优势,瞄准低碳、环保、附加值高、带动能力强的蓝色高端新兴产业,大力引进培育海洋产业链延伸项目。该区域目前已入驻山东百玛海洋生物科技有限公司、日照贝斯特环保生物科技有限公司等10家海洋企业,逐渐形成以海洋生物产业和其他高端产业为主的产业聚集区。

依托“海上粮仓”建设,日照市海洋与渔业局还新建、改造了一批设施完善配套齐全的标准化水产养殖基地,组织引进了适合本市的优质水产良种,完善引进、示范和推广程序。

与此同时,日照市海洋与渔业局积极探索“互联网+现代渔业”的发展模式。开通“渔业通”互联网服务平台,设置渔场管理、病害远程诊断、水质在线监测、信息服务和市场信息交流等栏目,推进信息化在渔业技术推广中的应用,打造“智慧渔业”,实现水产品从产地到餐桌的全程监控和在线视频采购。

“目前我市已有五大类14个项目被列入山东省2016年度‘海上粮仓’建设重点项目名单。”崔久成告诉记者,下半年,日照市将坚持“渔业为基、特色为魂”,从技术、政策、服务、资金等方面扶持企业在转型升级中赢得先机,走出一条可持续发展之路。

- 频道推荐

- 最新新闻