“雪龙”号科学考察船在南极作业。

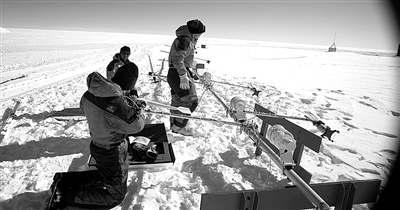

中国第27次南极科学考察队在南极执行科考任务。(资料图片)

极地是世界各国未来发展必争的战略空间。当前,国际极地事务正在发生着深刻变化,北极地区进入了开发利用的准备期,南极地区围绕资源开发的竞争暗流涌动,气候变化、环境演变、宇宙和生命起源等重大科学前沿研究的国际竞争明显加剧。

日前,《中国极地考察“十二五”发展规划》发布,勾画出了我国未来极地考察事业的蓝图。当前我国开展极地考察的基础如何?未来的目标是什么?又将完成哪些重点任务?针对这一系列问题,记者采访了国家海洋局有关负责人。

三件标志性大事

极地蕴藏着很多潜在资源。比如,南极冰川中,蕴含着丰富的气候信息,是研究气候变化的一个非常好的样本;南极磷虾是地球上蛋白质含量最高的生物之一,资源量高达10亿吨,可采量达1亿吨,相当于目前世界水产总量之和。此外,得天独厚的极端环境,使极地成为重要的基因资源宝库,目前国际上极端海洋生物基因资源的开发应用虽刚刚起步,却已带来数十亿美元的产业价值……因此,极地考察被许多国家作为赢得未来发展主动权、占领新的制高点的重要国家战略。专家指出,南极和北极地区资源丰富,地理位置独特,开展极地考察,是人类拓展生存与发展空间的一件大事。

从1984年首次进行南极科学考察以来,我国已经成功组织了27次南极科学考察,4次北极科学考察。据介绍,“十一五”期间,我国极地事业实现了跨越式发展,三件大事标志着我国极地考察事业进入了新的发展时期。

第一件大事是,我国通过实施国际极地年中国行动计划,拓展了在南极、北极的考察空间。在南极,我国重点开展了中山站—冰穹A端面较为系统的综合考察,获取了多学科长期观测数据。在北极,我国连续观测了北冰洋有关海域和黄河站区域的海—冰—气及生态系统变化,得到了大量气候与环境变化数据。通过对南北极的综合考察,大大提高了我国极地考察的创新能力,开辟了深冰芯研究、天文观测研究、冰下山脉研究等极地科学前沿领域,形成了明显的区域优势。

第二件大事是,我国在南极冰盖最高点冰穹A地区,建立了我国第一个南极内陆科学考察站中国南极昆仑站,实现了我国南极考察从南极大陆边缘向腹地延伸的历史性跨越。冰穹A地区具有重要的科研价值,被认为是战略要地和科研热点,是世界公认的开展冰川研究、气象研究、地质调查、环境监测等综合考察与研究的理想场所。在这里建设内陆站,必将极大提升我国南极科研的显示度和贡献率。

第三件大事是,我国极地考察能力建设跨上新台阶,形成了“一船四站一基地”战略格局。“十一五”期间,我国实施并完成了“雪龙”船升级改造、中国南极长城站与中山站改造、中国南极内陆站建立及极地考察国内基地建设等项目,形成了以“雪龙”船、南极长城站、中山站、昆仑站,北极黄河站和极地考察国内基地为主体的南北极考察战略格局和基础平台。

经过“十一五”期间的努力,我国极地科学考察与研究取得了丰硕成果,已经向极地考察强国迈出了关键步伐。

迎接战略机遇期

“十二五”期间,我国极地考察事业将以国家长远发展需求为导向,不断增强在极地的实质性存在。

虽然我国极地考察事业取得了跨越式发展,但是,迈向极地考察强国的进程才刚刚起步。

国家海洋局有关负责人指出,与世界极地考察先进国家相比,我国极地考察和研究尚存在明显差距。主要表现在,极地考察基础设施和保障体系规模仍然偏小,缺少必需的应急救援能力;在两极海洋和南极内陆开展大范围、长周期科学考察与研究的能力偏弱,缺乏统一部署和专项研究;极地考察和研究队伍较为分散,专业化程度不高等。

“十二五”是我国极地考察工作服务经济社会可持续发展的重要战略机遇期,根据《规划》,极地考察事业将以国家长远发展需求为导向,深入开展极地关键地区和领域的科学考察,不断增强我国在极地的实质性存在。

《规划》确定了未来5年我国极地考察事业的一项重点工作,即深入开展“南北极环境综合考察及资源潜力评估”专项研究,服务国家战略需求和长远发展。“十二五”期间,我国将有计划、分步骤地完成南极周边重点海域、南极大陆以及北极海域的环境综合考察与评价,揭示极地在全球气候与环境变化中的作用,尤其是对我国气候与环境的影响,提高我国应对气候变化及减灾防灾能力。同时,将开展极地相关区域的油气、生物及其他资源潜力评估与研究,探索未来利用的可能性与途径。

未来5年我国极地事业的另一项重点,是全面提升极地科考和研究水平。一方面,我国将积极开展南北极科学研究,依托我国南北极考察站的地理优势,实施优势考察和观测项目,重点解决冰川、海洋、大气、日地空间、生物生态和人体医学、地质与地球物理、天文等领域重大科学问题和关键技术难题,力争在冰川、高空物理等领域保持我国的相对优势,并在环境资源领域赢得主动权;另一方面,我国将发展对极地科学研究具有重大作用的观测技术,力争形成若干拥有自主知识产权、达到世界领先水平的技术成果。

考察能力上新台阶

“十二五”期间,我国将新建一艘极地科学考察破冰船,与“雪龙”船组成一支南北极科学考察破冰船队。

随着“一船四站一基地”的国家极地考察战略格局和基础平台的形成,我国极地考察保障能力将得到大幅提升。然而,这还远远不能满足我国未来建设极地考察强国的要求。为此,“十二五”时期极地事业的一个重要目标,就是提升极地科考船、极地考察站等平台的能力,增强极地考察的综合实力。

“雪龙”船是目前我国唯一一艘专门从事南北极考察的破冰船,它先后完成了10多次南极科学考察和4次北极科学考察任务,航行五大洋创下了中国航海史上多项新的纪录。然而,这艘1993年从乌克兰购进并改装而成的科考船,已经无法适应快速发展的极地考察需求。

根据《规划》,“十二五”期间我国将新建一艘极地科学考察破冰船,与“雪龙”船组成一支南北极科学考察破冰船队,解决目前一条破冰船难以同期实施南北极调查的矛盾。新船将采取“国内外联合设计、国内建造”的方式,力争2013年底前建成并投入使用。届时,我国将能够保持每年200天以上的极地海洋考察时间。

据介绍,新建破冰船无论是破冰能力还是科学调查能力,都将远胜“雪龙”船。它设计破冰能力1.5米,能够搭载多种高端考察设备,开展极地冰区作业和多学科综合调查。比如,它将具备海洋环境立体实时监测及数据系统集成和远程传输能力;具备水下自主机器人及大型水下探测装备布放及回收等能力;还将配置直升机,具备冰区航道探测、航空测量和冰区科学考察设备布设等能力。

极地考察站方面,未来5年的目标是“达到或接近主要极地考察国家考察站建设的水平”,为此,我国将不断更新和完善考察站的基础设施,加强高新科技的应用。比如,未来考察站区将增加新能源应用,开展太阳能、风能、蓄电、蓄热等综合利用;采用先进物流技术,实现物资信息化管理;尝试应用蔬菜水果的无土栽培技术,改善考察站饮食结构;尝试应用新型环保技术,建成更有效的污水和废物处理体系等等。

延伸阅读

极地观测技术研究重点

极地遥感技术

建立南、北极遥感卫星地面站,并具备接收多卫星遥感数据能力;建设航空遥感平台,实现地形测绘和高分辨率影像获取;建成极区综合遥感业务化系统,为极地专用卫星的研发提供基础资料;发展适应极区环境监测需求的星-空-地遥感监测技术。

极地测绘技术

加强极地空间信息采集系统平台建设和新技术应用体系研究,搭建动态数字极地服务平台;建立极地机载测绘综合观测平台和星载观测技术平台等。

天文观测技术

完善南极内陆天文自动观测站;建立光学/红外、亚毫米波/太赫兹天文学的观测平台。

智能化新探测技术研发

积极研发海陆空自动观测平台、拖曳CTD、水下机器人、水下滑翔器、海洋潜标及水下数据传输、冰下探测、深海探测等先进技术,开展高空探测、航空冰雷达、综合地球物理的研究。

连续地球物理观测技术

加强长城站和中山站的连续地球观测能力建设,实现向国内实时传输地震、形变和地磁连续观测数据,提升我国全球地球物理连续观测的能力。

极地大气探测技术

加强中山站至昆仑站剖面气候信息采集系统的建设,利用国际标准的观测设备建立南极长城站大气成分本底监测站,完善中山站大气成分本底监测平台,为我国评估南极气候变化和环境变化提供基础资料。

- 频道推荐

- 最新新闻