赖立 制图

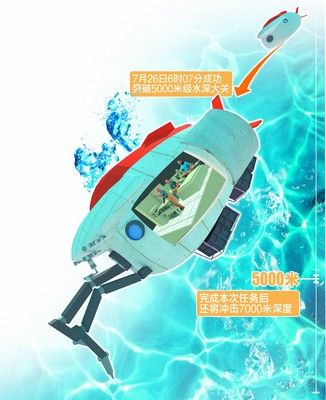

北京时间26日上午,中国研制的深海载人潜水器 “蛟龙”号成功潜至海面以下5057米,缔造我国海洋科研新传奇。这标志着中国已经进入载人深潜技术的全球先进国家之列。海试成功之际,国家海洋局副局长、中国大洋协会理事长、“蛟龙”号5000米级海试领导小组组长王飞第一时间接受了新华社记者独家专访。

可到达全球70%海底

王飞说,“蛟龙”号此次突破5000米,代表了中国在海洋高科技领域的一种突破。这次海试成功,意味着我们可以达到全球70%以上的海洋深处。海洋占地球表面积的71%,太平洋约占海洋面积的一半,此次海试选择在东北太平洋区域进行,相比3000米级海试在南海进行来说挑战更多、困难更大。在中国之前,世界上只有美国、日本、法国和俄罗斯拥有深海载人潜水器。这四个国家的载人潜水器最大工作深度均未超过6500米,经常下潜深度在5000米以内。

“蛟龙”号5000米级海试的成功将为明年冲击世界纪录的7000米海试奠定基础。

大洋深处孕育着无穷的奥秘,探索海洋、认识海洋需要高科技手段作为支撑。“蛟龙”号5000米级海试的成功,将为研究人员提供更加精细的调查平台,为科学探索深海奥秘提供平台和技术支持,为寻找基础科学问题的答案打下坚实基础。

紧急情况下可“断臂”上浮

王飞说,对深潜来说,耐压和密封是考验深海载人潜水器性能最重要的两个指标。在水下,水深每增加10米,压力就会增加1个大气压。当“蛟龙”号潜入水下5000米时,它承受着相当于500个大气压的巨大压力。就相当于在1平方米的面积上压上5000吨的重量。巨大的水压,不仅考验着潜水器的耐压能力,也考验着它的密封性能。

为了实现潜入水下5000米的目标,在完成3000米级海上试验返航之后,“蛟龙”号进行了一番技术改进。从技术角度上说,保障“蛟龙”号和潜航员安全问题的关键是处理好重量与浮力的关系。为此,“蛟龙”号进行了多种安全设计,一旦出现紧急情况,它可把携带的铁块、蓄电池箱、采样篮都扔掉,必要时可以抛弃机械手,“断臂”上浮。即使碰到最糟糕情况比如陷入淤泥,也有办法脱身,它的报警系统会发射浮标到海面,深潜试验母船可以及时跟踪施救。

冲击五千米是“试验中的试验”

王飞说,挑战5000米深度成功后,“蛟龙”号计划将择机再次进行海试,并进行坐底,在海底进行一些科研考察工作,进一步验证潜水器性能。此次5000米级海试成功后,搭载“蛟龙”号的“向阳红09”船将返回,而为此次海试担负保障警戒任务的“海洋六号”将继续在太平洋国际海底执行大洋调查任务。

但是,这次冲击5000米深度,是“蛟龙”号的“试验中的试验”。是继2010年3000米级海试成功下潜到3759米后,对一年以来我们对“蛟龙”号进行一系列升级改造的检验,海试的目的就是要发现问题,然后对“蛟龙”号不断进行完善。

潜水器下潜的深度只是一个数字,虽然这个数字全面检验了潜水器的各项性能,但仅仅下潜到某一深度,远远不是潜水器的全部功能。在接下来的下潜中,我们还要在有条件的情况下进行各项科研作业,检验各项设计功能。

新华时评

人类探寻海洋奥秘的坚实一步

5057米,这是中国人26日在大洋深处刻下的一道深深印记。驾驶“蛟龙”号载人潜水器的叶聪、杨波、付文韬3名勇士用精湛技术和无畏勇气,宣示了中国科技发展新跨越。

浩瀚大洋属于全人类。随着“蛟龙”号具备达到全球70%海底的能力,中国人走在了世人探索海洋的前列。中国一贯主张以和平、可持续的方式开发利用海洋。此次在海洋科技领域的重大突破,必将促进全人类对海洋生物、海洋资源和海洋环境的进一步认识,有助于世界各国合理利用海洋。

“蛟龙”号深潜试验成功是巨大的突破,但毕竟仍处于试验阶段,潜水深度还只意味着潜水器具备了到达海底的能力。人们期待这条“中国龙”未来通过一次次海试检验,完善各项性能,早日投入实际应用,在海洋科考、海底勘探作业中一展风采。

- 频道推荐

- 最新新闻