“蛟龙”号载人潜水器开始下潜任务(视频截图)。新华社发

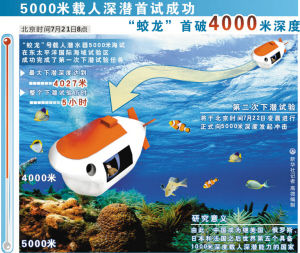

记者21日从国家海洋局“蛟龙”号海试领导小组获悉,北京时间21日8点,“蛟龙”号载人潜水器5000米海试在东太平洋国际海域试验区成功完成了第一次下潜试验任务,经现场指挥部最终确认,最大下潜深度达到4027米。

21日凌晨3点,海试现场指挥部刘峰总指挥下达了下潜指令,崔维成、叶聪、杨波三名潜航员驾驭着蛟龙号载人潜水器开始了下潜任务。4点,下潜深度达到1777.7米,5点26分达到4027米,潜水器抛弃压载铁后开始上浮,7点48分浮出水面,8点回收至甲板。

整个下潜试验历时5个小时,潜航员对潜水器水下各项功能进行了试验,工作正常。此次下潜试验的成功,为随后的5000米下潜任务奠定了坚实的基础。

据记者了解,“蛟龙”号计划将于北京时间22日凌晨进行第二次下潜试验,届时将正式向5000米深度发起冲击。此后,“蛟龙”号将在第三次下潜试验中进行海底坐底操作。海试的具体安排仍需要根据海试区域天气和海况决定。

“蛟龙”探秘

为探7000米深度奠基础

用国家海洋局局长刘赐贵的话来说,未来十几天,将是见证我国载人深潜奇迹的时刻。而“蛟龙”号此行的使命,就是在茫茫大洋中实现中国人“上九天揽月、下五洋捉鳖、攀登科学高峰、探索深海奥妙”的科学梦想。

去年夏天,“蛟龙”号在3000米级海试中最深下潜到3759米,标志着我国成为继美、法、俄、日之后,第5个掌握3500米以上大深度载人深潜技术的国家。

今年的海试,“蛟龙”号除了将冲击5000米深度,还将开展海底照相、摄像、海底地形地貌测量、海洋环境参数测量、海底定点取样等作业试验与应用,全面考核其在5000米水深的设计功能和性能,进一步锻炼和培养我国载人深潜技术能力。

“这次5000米级海试的总体目标,就是在去年3000米级海试的基础上,针对3000米海试过程中发现的问题和今后的实际应用,对‘蛟龙’号进行技术改造。”中国大洋协会秘书长、载人海试领导小组副组长金建才说,“我们的最终目的,就是为下一步7000米级海试奠定一个坚实的基础。”

三个备选区择机海试

“备选A区所在的海域处在东太平洋副热带高气压南缘。与常年同期相比,今年的副高强度明显偏南,造成这一海域风大浪高。”金建才说。

作为“蛟龙”号冲击5000米深度的首选海域,备选A区位于中国大洋协会与国际海底管理局签订的东北太平洋多金属结核勘探合同西区。

“这个区域中国大洋协会每年都有船舶过去,对这里的海况比较熟悉。通常每年7月、8月的海上条件是最好的。但是16日至18日,备选A区以偏东风为主,风力6至7级,涌浪2.0至3.0米,无法满足作业要求。”金建才说。

根据大洋协会指定的海试规程,“蛟龙”号海试最基本的条件是风不超过3级,浪不超过4级。海试现场总指挥经请示“蛟龙号”海试领导小组,决定向南前进。

在“向阳红09”船前往备选B区的途中,虽然逐渐远离副高强梯度区,风浪有所减小,但由于要经过赤道辐合带,有对流云系发展,造成短时强降雨。在这种情况下,“向阳红09”船穿过备选B区,继续向备选C区前进。

“对备选C区我们其实并不熟悉,风浪也不小。”金建才说,“但这里相对原定海域情况好得多,海底情况同样符合海试要求,可以进行海底取样等科学研究。因此,我们决定,海试就在这里进行。”

来自国家海洋环境预报中心的综合分析显示,预计海试区域几天又将迎来一次风浪过程,“蛟龙”之行,依然艰险重重。

新老勇士齐上阵

21日,8时许,刚刚驾驶“蛟龙”号突破4000米深海的潜航员叶聪、崔维成、杨波依次出舱。

从水压高达400个大气压的深海重新浮出水面,再次呼吸到新鲜空气后,三名勇士写满疲惫的脸,笑了。海试队的队友们都过来拍拍他们的肩膀,无声地祝贺。

自古以来,人类就对蔚蓝色的海洋充满了憧憬,渴望有一天潜到神秘海底一探究竟。32岁的小伙叶聪做到了。在过去40次驾驶“蛟龙”成功探访深海,每一步都往深海更进一步。

熟悉叶聪的人叫他“深海的哥”。其实,叶聪不仅是载人潜水器的驾驶员,更是一名科研和设计人员。他全程参与了“蛟龙”号的研制过程。

“‘蛟龙’凝聚了上百个科研单位和企业上千名科研人员多年的心血,光702所就有百余位科研人员参与其中,他们才是真正的英雄。”叶聪说。

21日中午,大洋协会一间普通的办公室里,76岁的“蛟龙”号总设计师徐芑南歪在椅子上睡着了。

在过去的3天里,紧盯“蛟龙”动态的老人一共只睡了4个小时。

“干了一辈子海洋,能看到‘蛟龙’号一步步由‘浅蓝’潜入‘深海’,标志着我国深海技术的一步步突破,非常高兴。”徐老说。

“我的脑海中,经常想像这样一幅画面:我们的潜航员驾驶着我国自主建造的深潜器,在大洋深处航行,带回各种矿物资源、前所未见的物种,造福我们的社会和人民。”徐芑南说,“等到那一天,我觉得我的使命可以算完成了。”

- 频道推荐

- 最新新闻