可燃冰开采双刃剑:或可加剧温室气体甲烷释放

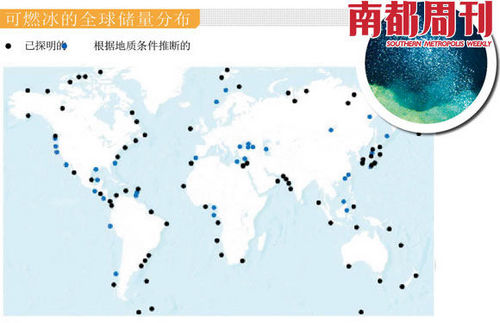

可燃冰全球储量分布图

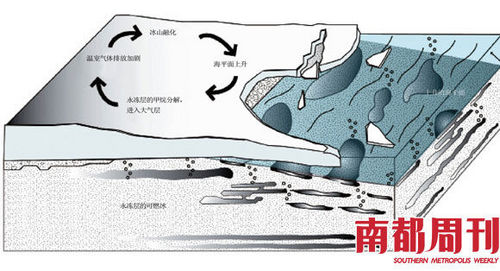

可燃冰形成的地质构造

海洋财富网综合消息 永久冻土带变暖速度加快,意外地为人类开采储量丰富的“可燃冰”创造了条件。但是,时间紧迫,如果我们无法顺利开采这种化石能源,它们很可能加剧致命温室气体甲烷的释放。

西伯利亚西部梅索亚哈气田,是个像谜一样的地方。它位于北极圈深处,三十年来一直源源不断地提供着能源。早在1970年,俄罗斯的工程师们便开始从冻土层下面抽取天然气,并建立管道使其连接到诺里尔斯克金属冶炼厂(北极地区最大的工业)。从上世纪70年代末这项工程基本完成开始,按照预先的估计,到今天这里所有的甲烷都应该被耗光,但目前的情况是天然气仍陆续有来:到今天为止,这块气田依然为诺里尔斯克提供着能源。

究竟这些甲烷从何而来?

可燃冰储量可满足人类未来1000年的需求

根据俄罗斯地质学家研究,这些甲烷来源于海洋底部的地表层中,当海洋板块下沉时,较古老的海底地壳会下沉到地球内部,海底石油和天然气便随板块的边缘涌上表面。当接触到冰冷的海水和在深海压力下,天然气与海水产生化学作用,就形成水合物,在其结构中,有1个甲烷分子和8个水分子。最初,人们认为可燃冰只有在太阳系外围那些低温、常出现冰的区域才可能出现,但后来发现在地球上许多海洋底部的沉积物底下,其蕴藏量也极为丰富。

北极藏有大量的天然温室气体,它们被困在严寒的北极泥泞及大海底部,像厚厚的毯子一样,覆盖着海底。这种冰晶甲烷分子的包合物表面看上去像一堆肮脏的冰,但冰块有很大区别——当靠近火焰的时候,它会像普通的天然气一样燃烧,释放出很多热能。

可燃冰的形成离不开几个条件,首先温度不能太高,温度为0度以上便可以生成(0

根据过去二十年的调查研究显示,海底可燃冰分布的范围约占海洋总面积的10%,相当于4000万平方公里,是迄今为止海底最具价值的矿产资源。据估算,其资源量是全球已知煤、石油和天然气等化石燃料资源量总和的两倍,占地球全部有机碳总量的一半以上,可满足人类未来1000年的需求。要知道,

美国能源部负责可燃冰开采项目的雷·鲍斯韦尔说,在十年之内,可燃冰将成为商业上最有利可图的资源。

开采又花钱又花时间

化石能源的二氧化碳排放系数都很高,其中排放系数最高的为煤炭,约为2.66吨二氧化碳/吨标准煤,其次是石油排放,约为2.5吨,而天然气约为1.47吨。

可燃冰的副产物只有二氧化碳和水,而不像石油、煤炭类化石能源,燃烧伴随着大量有害氧化物(如二氧化硫),因此也被认为是代替石油、煤炭的清洁能源。

但开采这种水合物还有复杂的技术问题。

在过去的20年期间,科学家主要是通过重力活塞取芯器从海底抓取深海甲烷水合物样品。但是样品一般不是完整地抓取上来,而是从表面拖曳上来的。这样一来温压条件的迅速改变导致水合物的分解。因此科学家们一般都是通过沉积物中细微的化学和物理证据来证实水合物的存在。

到现在为止,当今世界还是缺乏一套行之有效的开采技术,如不能保持高压低温的状态,水合物在被运往海面的途中就会融化。大多数的矿床地点很可能都过于分散而不利于经济开采。另外面临经济开采的问题还有:侦测可采行的储藏区、以及从水合物矿床开采甲烷气体的技术开发。

经过研究得出了三种有可能实现的可燃冰的开采方案:第一种是解热法,即利用可燃冰在加温时分解的特性,使其由固态分解出甲烷蒸汽,但此方法难度在于不好收集。

第二种是降压法,利用核辐射效应使其分解,但这种方法同样面临管道布设及高效收集等问题。

第三种是置换法,将CO2液化,注入

目前,中国、美国、加拿大,日本、印度、韩国、挪威等地已经开始了各自的研究计划,期望在2015年将进行第一次商业性可燃冰试开采,并要以满足天然气的长期供应为主。预计在2020年后能实现陆上冻土区天然气水合物并在2030年后实现海底水合物等两项商业性开发。

恶性循环,毁灭地球?

近年来,科学家提出“可燃冰假说”来解释“百慕大三角之谜”—— 在这里航行的舰船或飞机常常神秘失踪。

因为百慕大海底正是一块著名的天然气水合物产地,如果大量气体突然释放到海里,海水的比重会迅速变轻,如果此时刚好有轮船经过,非常可能出现轮船莫名其妙失踪的事情。飞机失踪也可以解释:以甲烷为主的大量可燃气体从海水中冒出,若恰好飞机飞过,很有可能发生爆炸燃烧。

由于地震或其他原因,一旦可燃冰的甲烷大量释放,温室效应比二氧化碳要大10-20倍。这是个恶性循环:哪怕气温不过增高几度,都可以导致这些气体挥发,并且以脉冲式喷发活动进入大气,促使温度进一步升高,并排放出更多尚未释放的甲烷,暖化地球和深层海水,如此不断循环。这种连锁反应一旦触发,将造成全球性变暖失控,后果不堪设想。强有力的证据显示,类似的意外至少发生过两次。最近一次的浩劫发生在大约五千五百万年前,地质学家所称的PETM时期(古/始时间交替时期最大暖流),当时甲烷发生了脉冲式喷发事故,造成地球急速暖化及生物大量灭绝,这种异常的气候维持超过10万年。而最早的一次灾难发生在两亿五千一百万年前,在二叠纪尾声,当时发生一连串的甲烷脉冲式喷发活动,几乎让地球上的所有生物全部绝迹。

根据当时遗留下来的化石记录,有超过百分之九十四的海洋生物种类突然消失,氧气含量急剧下降,生物濒临绝种,岌岌可危。接下来的五十万年,有些物种在四面楚歌的环境里奋斗,争取立足之地。即便是残留的珊瑚礁和森林地,也得花上两千万到三千万年来重振版图,在某些区域的生态体系,甚至要花上亿年的时间,才能回复先前的稳健及多样化状态。

地质学家米切尔在最近的著作《当物种濒临灭亡:有史以来最大的灭绝危机》中,为这个划时代的悲剧提出科学证据佐证。在PETM时期,为火山活动所产生的二氧化碳等温室气体,使地球及海洋的温度升高,造成大量甲烷由脆弱的气水包合物中释出,引发失控的温室效应。

科学家推测,只要气温增加约

- 频道推荐

- 最新新闻