海洋财富网综合消息 在中国管辖和拥有资源主权的海疆内,国土东南部濒临渤海、黄海、东海、南海有着辽阔、富饶、美丽的海疆;长达1.8万多公里的海岸线;沿海星罗棋布着的6500余个岛屿(面积在500平方公里以上);并且通过第一岛琏与马六甲海峡直接与太平洋及印度洋相连。这一切不仅有通航贸易之利,而且蕴藏着极为丰富的生物及矿产资源。因此,充分利用、开发海洋资源,保障海上贸易。对我国这样一个太平洋沿岸的大国来说,为国家经济的发展和文化的发展提供了有利的自然条件,更是国家民族的根本利益所在。

新中国成立后,为了中国的独立主权和维护海洋权益,必须在建立强大的海军以巩固海疆。但事实上,先于共和国而成立的中国海军,从它在江苏白马庙成立那一刻起,就面临着严酷的生存环境。白手起家带来的除了令人可敬的勇气外,就是国民党海军留下的型号杂乱、而且破烂陈旧的欧美及日本小型舰艇。好不容易接受了一艘英制轻巡洋舰“重庆”号,却因国民党空军疯狂轰炸而不得不自沉。金门之战所带的沉重教训之一,就是在海空战斗力方面的几近空白。为此,共和国高层痛下决心,喊出了“一定要建设一支强大的海军与空军”这样的口号。并着手通过设立在香港的招商局,抓住稍纵即逝的机会,与英国达成购买包括轻型巡洋舰和驱逐舰在内的一批在当时还不算落后的舰艇(空军方面则拟大量进口苏联战机)。准备经过短暂的卧薪尝胆而再攻金门甚至台湾本土,以此完成祖国统一大业。

但是朝鲜战争的提前爆发,割裂了这一计划。随着美国海军七舰队进入台湾海峡巡逻,原来与英方已经基本谈妥的购舰计划也一并付诸东流。为在朝鲜战场上,反击美军对志愿军后勤补给线的狂轰滥炸,又为保卫东北地区重要能源与工业基地安全,国家花巨资从苏联进口了数量比先前计划更多的战斗机、强击机和轻型轰炸机等空军装备。这使得本就非常有限的经费必须用在用在空军的装备建设上。而陆军的装备经费则是雷打不动的占据首要位置。另外,从威胁的程度方面考虑,由于苏联海军当时还存在于旅顺基地,美国也不想因此对我国东北地区发动海上攻击,因此共和国海军的装备建设也就只好停留在纸面。但是,海军并没有因此无所事事,而是积极地争取国民党海军起义、投诚,除了装备补充急需外,还使这些受到相对正规化教育的专业人员发挥其业务上的特长,为日后的正规化训练充当种子作用;创办海军学校、开展后勤保障力量建设。默默地等待着50年代中期大发展阶段的到来。

这时期的中国海军在解放军东南沿海总体层面上处于战略守势阶段,只能用着老旧混杂的装备以“血肉之躯”抗击着优势明显的国民党海空军。但在这一阶段,年轻的新中国海军,与陆、空军一起,逐步清除了盘踞在东南、华南沿海岛屿的国民党残余军事力量。随后,中国海军又一步步将共和国的势力范围推向南中国海的西沙群岛,其中充满艰辛与困难。

1956年,朝鲜战争结束后,年轻的共和国开始从整体上制定规范化的国防战略规划,而海军的正规化建设也同时起步构想、部队兵力编成、装备发展、指挥体系架构及装备建设等方面来衡量,总体上可分为近岸防御与近海防御两个阶段。其间由于外来威胁变化所导致的假想敌演变,加之自身装备建设与指导思想的进步,几乎每隔十年左右时间都有相应微妙变化。在近岸防御阶段时期内:最初主要敌人是国民党及其支持者美国的海空军。至上世纪60年代初,由于中苏反目,前苏联海空军也成为主要敌人,这一时期两面受敌,形式相当危险。此时主要战略构想就是防止敌对势力对我沿海实施大规模登陆作战。

至世纪70年代初,以美国为首的西方国家出于其自身利益的考虑,为遏制当时军力接近鼎盛的前苏联对他们传统势力范围的威胁。采用了联合中国共同防御前苏联的战略,在军事领域方面有限度、有条件地给予中国一定的支持,并且双方也开展了较为积极的合作。与此同时,其对我海洋方向国土的威胁大大降低,而这个时期中国海军所制定的战略方针,也相应地调整为主要针对前苏联。

到了上世纪80年代,随着可挂载反舰导弹的轰-6D轰炸机、水轰-5水上轰炸/巡逻机、歼7H/歼8I战斗机、051驱逐舰、053护卫舰、037I猎潜艇、021大型导弹快艇、072大型号坦克登陆舰、035常规柴电潜艇、918型大型布雷舰814舰、“福清”级油水补给船、大江级潜艇救援舰等一批新装备的投入使用,同时也随着与西方海上强国海军交流加深的影响,海军战略在总体上已步入近海御阶段。

需要注意的是,这期间由于我国政府已将主要精力从大规模阶级斗争转向经济建设上来,国民经济的得以复苏与增强,相应的对能源的需要也日趋扩大。恰恰此时正缝能源危机余波的后期,各个国家对海洋中愚蠢着的丰富生物/矿产等能源表现从前所未有的关注。因此,以前被掩显住的与海洋方向邻国的领土争端被放大成为现实的问题,因此,海军的假想敌除了前苏联外,也包括了上述地区的这些国家。进入上世纪90年代后,为反分裂和捍卫主权为主,随后增加了捍卫国家海上通道安全,经济秩序安全等。值得说明的是,在上述发展时期,无论在战略构想上还是在海军编制上,都仍然属于“快、空、潜”这个大的极具特定历史痕迹的装备体系范畴内。

从上世纪1950起,中国海军开始组建领导机构,下设司、政、后、卫四大部(后又增设了秘书处、干部管理部和军法处)。1952年后,又成立了海军航空部、海岸炮兵部、军械部、舰船修造部、工程部、学校管理部、防空部、财务部、直属政治部和防险求生处等兵种领导结关。之后,又在原华动军区海军、中南军区海军、青岛及旅顺海军基地基础,成立舰队领导机构。人民解放军海军下辖3个舰队:东海舰队、南海舰队和北海舰队。同时完成海军司令部、舰队、基地、水警区等指挥体系与舰队下辖的各支队、大队等兵力编成的组建及核定。

通过上述措施,使这些舰艇很快在中国的船厂内建造出来,并且有效地培养锻炼了我国造船工业的技术力量,为我国自行制造海军舰艇打下了重要的基础。另外,1955年4月中苏完成了两国军队在旅顺口防务的交接,此后苏联海军陆续撤离旅顺回国,并将其驻旅顺海军基地的装备、设施(头、阵地、营房等设施、器材等)以有偿、无偿两种方式移交中国海军。包括布雷舰1艘、护卫舰、护卫艇、小型鱼雷艇及各型辅助船共71艘;水鱼雷轰炸机、教练机等78架;各型岸防炮40门,各型高射炮110门,以及弹药、鱼雷等物资。中国海军旋即以这些装备及设施为基础,组建了旅顺基地和海军航空兵第五师。

1959年2月,根据中苏签订的“二四协定”,我国通过技术转让的方式,准备仿制G级弹道导弹常规潜艇、R级中型鱼雷常规潜艇、621型大型导弹快艇、6623型小型导弹快艇和6625型水翼鱼雷艇。苏联还转让了两种导弹,即潜对地弹道导弹和舰对舰飞航式导弹,以及这些舰艇的动力装置、雷达、声纳、无线电、导航器材等51项设备的设计图纸资料,还有部分舰艇制造器材及导弹的样品,并转让了这些项目的制造特许权。与1953年只提交施工图的“六四协定”相比,“二四协定”扩大了技术资料的转让幅度,提交了技术设计、设计性指导资料和设备制造的图纸资料。

同时,它也在某种程度上甚至改变了海军的发展规划。1958年8月15日,中央军委曾提出一个1959—1962年军队装备建设规划,其中规定海军应以发展潜艇为重点,并相应发展以快艇为主的水面舰艇。另外,我国船舶军事工业在这一时期内也得到比较快的发展,开始为海军自行研制50吨和100吨的53甲、55甲、55炮艇(后加装苏联的小型扫雷具充当简易扫雷艇)和以0111(62前身)高速护卫艇为基础,又根据苏联提纲的图纸资料,自行建造了6606港湾扫雷艇艇。不但为海军在长江、马江、珠江入海口成功清除国民党海军敷设的水雷威胁提供了物质保障,而且还节约了本应购买改型艇装配部件所需的经费,使这些宝贵的资金用到海军更需要的装备上。同时,锻炼了自行建造的能力,为之后建造更大更先进的舰艇打下良好基础。

之后的六十年代,海军装备建设受到苏联中断军事援助、国内自然灾害及文化大革命的影响,一度陷入了停滞的状态,但有关方面还是为海军发展出了65型火炮护卫舰、021导弹快艇、037猎潜艇等装备。这些装备为后来1974年西沙群岛海战的胜利立下了汗马功劳,也为七十年代海军装备迎来较大发展(这部分内容请见明日《网易阅兵第60期:中国海军的西方化与大发展时期》)作了良好铺垫。

经过上述装备的建设与发展,海军主战及后勤装备已基本成型配套,逐渐完成了水面舰艇部队、潜艇部队、航空兵、岸防兵和陆战队等兵种以及各种勤务保障部队组建工作。海军总人数已达18.8万余人,先后组建的各兵种部队已有23个舰艇大队,6个航空师和2个航空独立团(含轰炸机、歼击机、侦察机、水上飞机、教练机和运输机),19个海岸炮兵团,8个防空兵团以及专业勤务部队。拥有了驱逐舰、护卫舰(艇)、常规动力潜艇、导弹艇、鱼雷艇、猎潜舰(艇)、布雷舰、扫雷舰(艇)、登陆舰(艇)等主战和各种相关勤务舰船;获得了喷气式战斗机、鱼雷轰炸机、强击机、水上反潜巡逻机及运输机等航空兵装备。能够执行的任务包括:打击敌大、中型战斗舰艇和运输舰船,摧毁敌基地等岸上目标、港口和岸上重要目标、破坏敌主要海上交通运输线;掩护、支援水面舰艇和潜艇的战斗行动,参加沿海要地防空,保障海军基地的安全;以及进行侦察,巡逻、警戒、反潜、布雷、扫雷、护航、护渔、救生和运送人员、物资等。

海军工程建设是战场建设的重要内容,它与整个海军发展规划和设防部署密切相关,50年代初,海军工程建设的任务是尽快修复原有设施,以便为陆续组建的海军部队提供必要的保障。建立起以舰队司令部所在的青岛港、舟山港和湛江港等骨干基地为核心的基地网络,为海军现代化发展打下比较建全的基础。到70年代,随着海军部队的发展,各种新建项目陆续上马。这一时期工程建设在内容上仍以舰船驻泊基地、机场建设为主,相应地增加了岸防工程、指挥通信工程、后方仓库工程和其他工程项目。在建设规模上以中、小型项目为主,适当建设一些大型项目;在建筑形式上以洞库工程为主,适当建设一些地面工程。

海军在后勤保障方面也逐步建立起了物资供应、工程建设、装备修理和卫生医疗等保障体系,完成了部队作战、训练和其他方面的后勤保障任务。海军是一个装备技术密集的军种,如何组织好物资保障,使之在筹措、储备、运输、供应等环节上形成一个完整的体系,保证部队随时得到足够的物资支援,这是海军后勤的一项重大任务。综上所述,海军从初建、到形成自己的基地、装备、产业配套体系,对今后中国海军的发展,确实有很多值得思考和借鉴的经验。

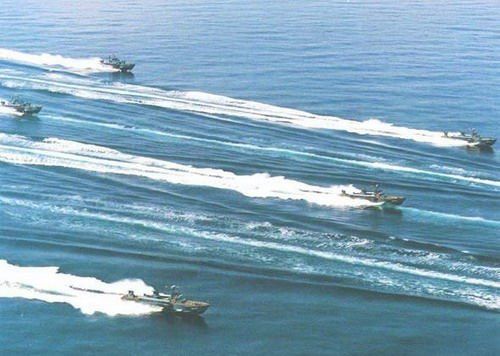

就现在的眼光来看,在当时的大环境下,师承“老大哥”苏联的国防战略是当时唯一的选择,海军方面也不能例外。事实上当时苏联的海军建设的策略也属于陆军的延伸,加之我国的科技、工业水平和军费都处于较低的现状,于是,“快、空、潜”成为长期以来让人耳熟能详的装备特色,同时以此应运而生的战略战术也也为这个时期人民海军烙上了深深的时代痕迹。其核心指导思想是在中国近海100至300千米内建立高强度的歼击机战斗执勤空域,迫使美国和蒋介石集团难以在这个范围内遂行有效的航空反潜作业,大大降低其反潜作战效率,在中国大陆近海形成大量宽松的潜艇战斗活动海域,形成对敌对势力的大型水面舰艇编队的歼灭性攻击能力,使得大规模海上入侵威胁得到遏制。同时,大量部署近岸战斗快艇,尤其是具备对大型编队进行歼灭性攻击能力的鱼雷快艇,以及为其提供护卫、针对敌方小型作战舰艇的快速炮艇。

凭心而论,在当时的那种情况下,这样的战略非常适合于一个根本没有海军、近海出海口大多为敌对势力封锁,而且随时可能遭到国民党军队以及美国和西方军事集团联合入侵的幅员辽阔的大国能在短期内迅速形成对大规模海上入侵实施有效遏制的战略。的确符合海军建设发展的客观规律。虽然这样的选择虽然有几分无奈。

若干年后,随着我海、空军战斗航空兵进入东南沿海,不但使之前国民党海空军对该地区肆无忌惮的轰炸袭扰得以收敛,而且也使海军的高速护卫艇、鱼雷快艇、猎潜艇等海上轻骑在一定程度上得以摆脱来自空中的威胁,反而还能够威胁在吨位与火力占优但航速较慢的国民党舰艇。要知道在这些国民党海军舰艇中,有许多原本为反制我潜艇部队的美制大型猎潜艇,虽然说当时对方也一定的航空反潜手段,但仍需这些大型猎潜艇给予有效配合才能达成上述钳制目的。这样在一来二去,双方的大中型舰艇均无法在台湾地区作有效活动。如此一来,曾经面临对方(在美方实施装备援助及直接派机派舰前提下)大规模轰炸甚至实施中小规模登陆(在我方防御薄弱的偏远地区)的威胁基本消除。

尽管从建国开始中国海军一直都在进行积极建设,但由于当时双方大的战略环境仍未发生逆转,国民党方面依然在一定的海空范围内占据控制主动权。为最大限度地削弱我方战争潜力,在美国的支持下,国民党空军频繁地组织小规模多批次多机种编队,在夜间及复杂天气条件下低空进入大陆,对东南、华南沿海地域进行侦察、轰炸。特别是对该区域内我重要的工业与经济中心—上海的袭扰更为猖狂,除了普通轰炸还使用运输机空投特务到我方浅纵深地区,借以实施破坏行动;而国民党海军也积极配合,比如利用不易侦察及识别的海豹艇等装备,来运送特务渗透到我陆上地区以达成同样目的。