(一)全国海洋大调查海洋

新中国成立以来,我国在近海海域已经开展过几次较大规模的综合调查。

1957年,在国务院科学规划委员会海洋组的统一组织领导下,由中国科学院海洋研究所、海军、水产部和山东大学等单位,在渤海海峡进行了第一次同步观测。随后,又在渤海和北黄海进行了3次规模较大的同步观测。1958年,在国务院科学规划委员会海洋组的全面规划和领导下,组织几十个单位参加,配备了一支拥有50多艘调查船、数百名调查队员的海洋调查队伍,先后在渤海、黄海、东海和南海海区进行了海洋综合调查。

此次海洋综合调查从零开始,第一次取得了系统全面的我国基础性综合海洋资料,通过调查还掌握了我国近海海洋水文、化学、地质和生物等要素的变化规律。调查所获得的数据、资料至今被海洋工作者广泛使用,奉为经典。此次海洋综合调查使中国海洋科学实现了跨越式发展,是中国海洋科学发展史上的里程碑。

1958年~1960年开展的 “全国海洋综合普查”和20世纪80年代初开展的 “全国海岸带和海涂资源综合调查”,以及2003年开始实施的近海海洋综合调查与评价专项即“

(二)国家海洋局成立

1963年3月,国家科委海洋专业组在青岛召开会议,讨论研究我国海洋科学10年发展规划草案。时任海洋专业组副组长兼办公室主任的刘志平同志与其他几位组长,于同年5月组织全国29位海洋专家进一步座谈讨论,并联名向党中央、国务院写信,建议成立国家海洋局。1964年2月,中共中央正式批准成立国家海洋局,由海军代管。同年3月,海军党委决定成立以海军副司令员赵启民同志为组长、刘志平等5位同志为成员的筹建国家海洋局领导小组。

经过45年的发展壮大,我国已形成比较完善的海洋综合管理体系。我国的海洋经济、海洋环境保护、海洋权益维护、海洋科学研究和公益服务等各项工作都取得了重大进展。

在中国,有一家油气产量只有9万吨的小公司,仅用30年时间就创造了产量增长近500倍、成功跻身世界500强企业的经济奇迹。

不久,传来了令人激动的好消息:在琼东南坳陷西部合同区发现了日产天然气高达120万立方米的崖城13-1大气田。很快,自营勘探在辽东湾发现了锦州20-2凝析气田;时隔不到一年,南海西部——乌石

1986年6月,更加振奋的消息响彻渤海油田:在渤海发现了迄今为止我国最大的地质储量超亿吨的海上自营油田——绥中36-1油田。

正是源于全方位的开放和国际合作,在短短的几年间,中国海洋石油工业开发就步入了与世界先进水平同步发展的全新境界。30年来,中国海洋石油总公司已经与20多个国家和地区的77家公司签订了近200个石油合同,中国海油从油气产量仅为9万吨的小公司嬗变为总资产突破4000亿元、油气产量突破4000万吨、利润超过670亿元的世界500强企业。

(四)中国首征南极建成长城站

由国家海洋局远洋科学调查船 “向阳红

随后,

(五)中国建立南沙海洋环境监测站

1988年8月,中国在南沙群岛永暑礁上建设了一座现代化海洋观测站。这是由国家海洋局组织业务化管理、海军实施安全保障的一个海洋环境数据国际测报网点。

南沙群岛邻近海域气温高,海气相互作用强烈,灾害性天气频发,对西太平洋及南海周边国家影响极大,历来为科学家们所关注。但这一海区由于特殊的环境和背景,在国际联网的全球海洋观测系统中还是一个空白。1987年2月,联合国教科文组织政府间海洋学委员会通过决议,要求中国在中国南沙群岛选址建站。这项要求立即得到了中国政府的响应。1987年5月,经国务院和中央军委批准,国家海洋局组织南海分局等单位,派遣“向阳红

南沙海洋环境监测站的建成和业务化运营,是新中国历史上的一件大事。它不仅对研究太平洋海平面的变化规律、热带海洋水文气象及南海台风、地理环境变化和防灾减灾等有重要的科学价值,而且对于和平开发利用南海海洋资源、推动中国和南海周边国家的社会经济发展,产生了深远的影响。

(六)中国在国际海底区域获得多金属结核矿区

国际海底区域是指国家管辖海域以外的海床洋底及其底土,占地球表面积的49%。 “区域”内蕴藏着丰富的战略金属、能源和生物资源。1982年 《联合国海洋法公约》宣布国际海底区域及其资源是全人类的共同继承财产。

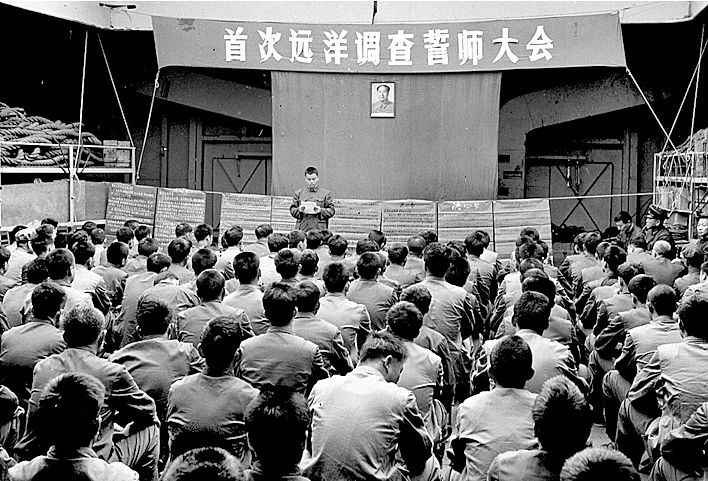

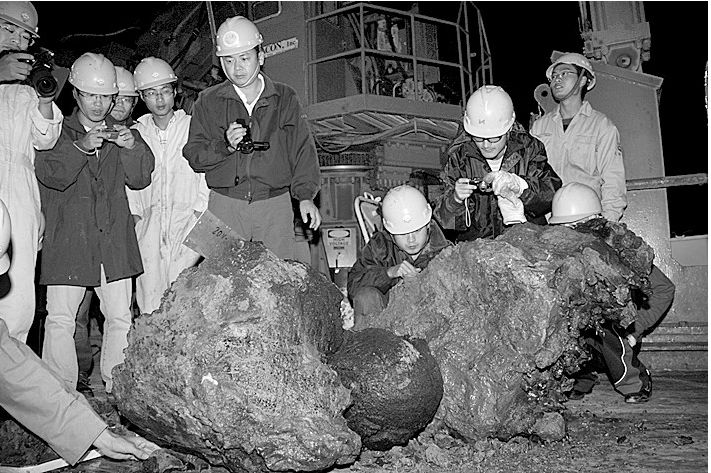

我国矿产资源人均占有量远远低于世界人均水平,充分认识、利用国际海底区域,开辟新的矿产资源来源是人类社会的必然选择。1983年~1990年,国家海洋局和地质矿产部组织进行了9个航次的大洋多金属结核资源调查,调查面积200多万平方公里,圈出远景矿区30多万平方公里,为我国申请矿区登记奠定了基础。

1990年4月,国务院同意 “以中国大洋矿产资源研究开发协会名义申请矿区登记”,并于同年8月向联合国申请登记。

到1999年10月为止,大洋协会组织在东北太平洋进行了10个航次的海上勘探工作,并结合岸上研究成果从开辟区优选出7.5万平方公里矿区,在当前预期的回采率条件下,可满足矿区内年产300万吨多金属结核、开采20年的资源需求。

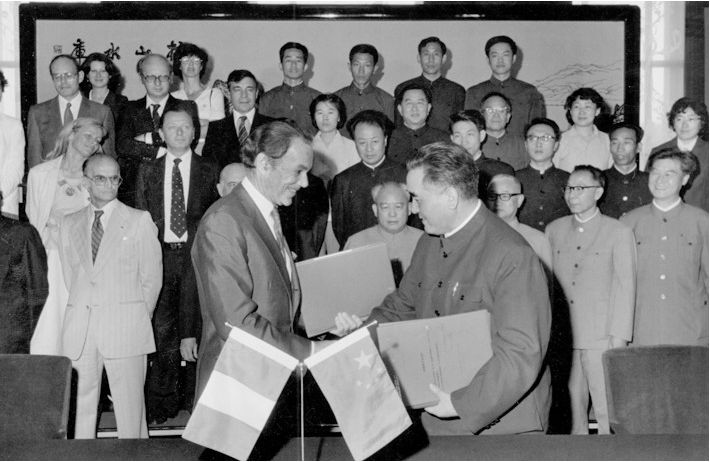

2001年5月,大洋协会与国际海底管理局签订了 《勘探合同》,以合同形式确定了我国对7.5万平方公里多金属结核矿区拥有的专属勘探权和优先商业开采权。在国际海底区域获得的多金属结核合同区拓展了我国战略资源的储备总量。

(七)中国建造30万吨级超大型油轮

VLCC(超大型油轮)是体现船厂船舶建造能力的一个标志性船型,从设计、建造、组织管理等各方面都对船厂提出更高的要求。 “德尔瓦”号的建成标志着中国造船工业在超大型油轮的设计建造上实现了 “零”的突破,不仅实现了几代中国造船人的梦想,也打破了世界造船强国在该领域的垄断,从而使我国进入世界仅有的几个能够设计建造超大型油轮国家的行列。

现在,我国海洋船舶工业取得了举世瞩目的成就,2007年我国造船完工量占世界市场份额达23%,位居世界第三,同时中国的新承接船舶订单位居世界第一。

(八)中国海军舰艇编队首次环球航行

2002年5月~9月,由海军 “青岛”号导弹驱逐舰和“太仓”号综合补给舰组成的编队,完成了中国海军舰艇首次环球航行,成功访问了五大洲的10个国家和港口。

这次出访历时132

- 频道推荐

- 最新新闻