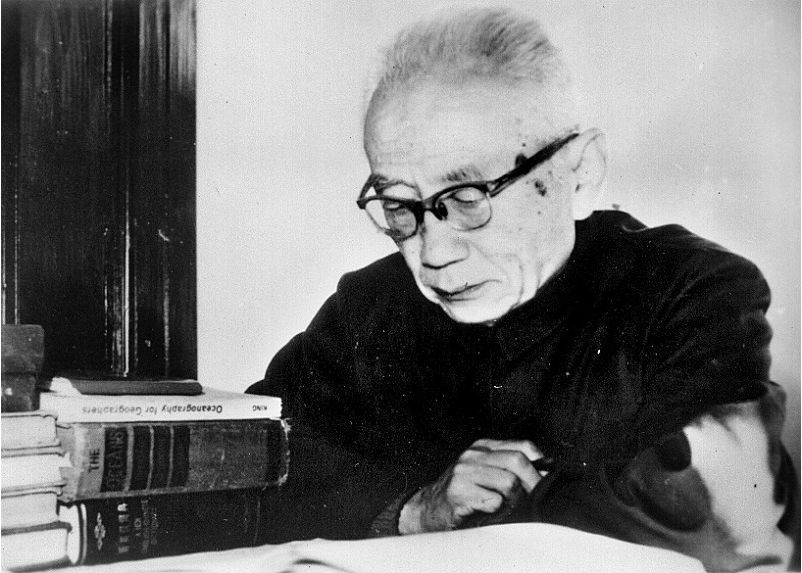

(一)新中国海洋事业开拓者 赫崇本

1949年春,在美国加利福尼亚大学斯克里普斯海洋研究所从事海浪研究,即将获得海洋学博士学位的赫崇本,在新中国即将成立之际,毅然决定放弃海洋学博士学位和在美国优越的工作条件,辗转回到中国。

作为著名物理海洋学家,赫崇本积极推动并促成了中国海洋综合调查,有效解决了调查方法、调查资料的准确度和调查规范等关键问题,推动了中国海洋科学基础性工作的发展;他开创并推进我国对海洋学基本问题之一 “水团”的研究,对黄海冷水团形成机制的研究成果是我国海洋科学中最经典的发现,其专著 《中国近海水系》成为重要的海洋经典文献之一。

作为海洋科学教育家,赫崇本开创了中国海洋科学教育事业,特别是物理海洋科学与海洋气象科学教育,培养了一大批优秀的海洋人才。

作为新中国海洋事业的开拓者、中国海洋科学事业决策的主要咨询人和主要推动者之一,赫崇本参与制定了国家1956年~1967年的12年科学技术发展规划、1962年国家10年海洋科学研究规划和1977年国家海洋科学规划。他参与领导了1958年~1961年的中国海洋综合调查,基本查清了我国近海的自然环境与资源状况。

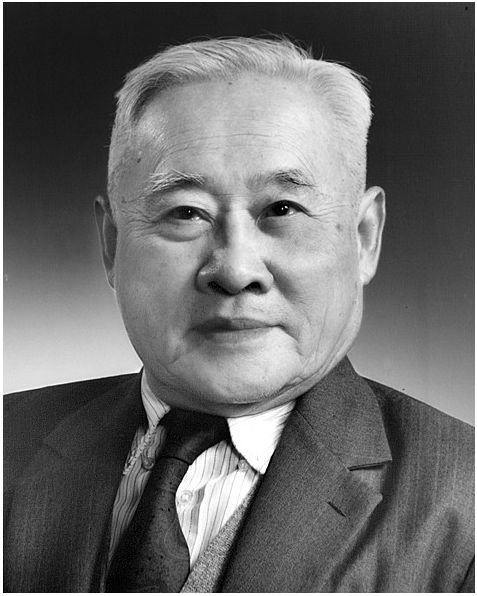

(二)海洋农牧化的实践者 曾呈奎

小时候,目睹农民的艰辛,曾呈奎为自己取号 “泽农”;读大学时,看到人们采集海藻为食,他萌生了 “蓝色农业”的想法。

曾呈奎第一次人生的重大选择是为了“蓝色农业”的理想,毫不犹豫地放弃了美国,放弃了高薪待遇,回到中国。

解放前夕,他又一次面临人生的一次艰难选择。曾呈奎是国民党政府所要争取到台湾去的科学家之一,因此他远在厦门的夫人和3个子女已闻讯先去了台湾,经过无数个不眠之夜的思考之后,曾呈奎决定留在大陆,投身新中国的海洋科学事业。

1956年,曾呈奎做出了他人生中的又一次选择,向党组织递交了入党申请书。经过长达20多年的 “考验”和坚持,

曾呈奎从事海藻生物学研究70余年,在藻类的分类形态研究上发现了百余个新种、两个新属、一个新科,具体主持和领导了 《中国海藻志》的编写,成为世界上最有权威的藻类分类学家之一。他穷毕生精力将 “海洋水产生产农牧化”的理论发展成为 “蓝色农业”的系统实践,使中国成为世界上首屈一指的海水养殖大国,成为第一个也是唯一一个水产养殖产量超过水产捕捞产量的国家。

(三)国家海洋局第一任局长 齐勇

齐勇1929年参加中国工农红军,同年加入中国共产主义青年团,1932年加入中国共产党。曾任第二十五军连长,第四军营长、军交通队队长。参加了鄂豫皖、川陕苏区反 “围剿”和长征。后任八路军一二九师连长、支队长、团长。

1943年入延安中央党校学习。后任豫鄂陕军区分区副司令员、江汉军区独立旅政委、湖北军区师长兼政委。参加了百团大战、中原突围和淮海、西南等战役。1950年毕业于军事学院。后历任海军水警区司令员、海军舰队副司令员、国家海洋局局长。

1955年被授予少将军衔,曾获二级八一勋章、二级独立自由勋章、二级解放勋章。

(四)中国海洋石油工业奠基者 秦文彩

秦文彩

在全面对外开放与合作的同时,秦文彩积极推进合作与自营并举的海洋石油工业发展思路。他首先把队伍组织起来培训好,尽快投入反承包,在承包中接受锻炼,争取多创外汇,为发展自营勘探积累资金,并尽量利用剩余器材去搞自营勘探,同时抽出一定力量在非对外合作海域打探井。

很快,自营勘探有了新发现:

不久,更加让全国人民振奋的消息响彻渤海油田:1986年6月,在渤海油田绥中

在全面坚持对外开放合作的基础上,中国海洋石油工业步入了新的境界:原油产量从1982年的9万吨一路攀升至1986年底的近38万吨,总资产从28亿元增长至53亿元,净资产从22.8亿元增长至28亿元。中国海洋石油工业在秦文彩的推动下,开始绽放出新的发展活力。

(五)新中国航海家 贝汉廷

贝汉廷1951年毕业于上海航务学院航海系,是新中国第一代远洋船员。他先后驾驶了20余艘远洋轮船,到过40多个国家、80多个港口,把一生无私地奉献给了祖国的远洋运输事业。

1979年3月中美正式建交后,贝汉廷作为友谊的使者,驾驶 “柳林海”轮首航美国西雅图港,开辟了具有历史意义的中美航线。

1978年4月,在德国汉堡港装运整套化工设备,总共44个大件,有近5000立方米。其中最高

贝汉廷经常对船员们讲: “人有人的风度,船有船的风度,国有国的风度。中国是一个有5000年历史的文明古国,外国人可以通过我们每一个船员来了解中国。”

(六)“南沙守礁第一人” 龚允冲

龚允冲生于1957年7月。从1990年1月龚允冲志愿申请到南沙守备部队工作到2006年,他创下了南沙守礁部队十多项令人叹为观止的纪录。他创下了在南沙守礁累计时间最长——7年半;一次守礁时间最长——758天;在南沙值勤航行里程最远、范围最广——5万多海里;出海巡逻、补给、侦察、救生等次数最多——100多次;获取情报资料最多、价值最高——计20多万字,获全军侦察成果一等奖1项、海军侦察成果奖2项;组织礁岛农副业生产贡献最大——带头开发建设第一块人造菜地,饲养成活南沙第一栏生猪。

在南沙永暑礁上,有这样一个不成文的规矩,凡是来到这里工作的人,都要带上自己家乡的一把泥土,久而久之,这一把一把的泥土形成了一片不小的菜地。人们也都认为,这片菜地中生长出的点点绿色,寄托着人们对遥远故乡的一片思念。龚允冲在守卫南沙、建设南沙的平凡工作岗位上,为维护祖国的海洋权益作出了不平凡贡献,被广大官兵誉为 “南沙守礁王” “南沙守礁第一人”。

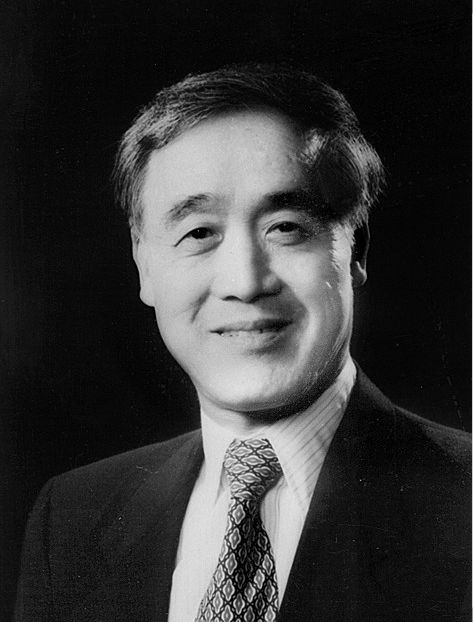

(七)物理海洋学家 苏纪兰

苏纪兰生于1935年12月。身为物理海洋学家,苏纪兰以其在国际海洋学界的杰出活动和研究成果,先后当选为中国科学院院士、俄罗斯科学院外籍院士、第三世界科学院院士,联合国教科文组织政府间海洋学委员会副主席、主席,成为我国首次担任这一国际组织主席的科学家。

长在台湾、在美国加州大学获得博士学位并在国外工作多年的苏纪兰,1979年回到祖国,来到国家海洋局第二海洋研究所工作,研究河口动力学及陆架动力海洋学。

苏纪兰长期致力于物理海洋学、环流动力学研究,发表了100余篇河口和陆架动力学方面的论文,获国家科技进步二等奖1项,何梁何利基金科学与技术进步奖,并多次获得省、部级以上的科技进步奖,得到国内外同行的高度评价。

(八)国际大法官 倪征日奥

这是一段倪征日奥律师生涯的真实写照。在远东国际军事法庭审判土肥原、板垣等十恶不赦的日本战犯时,深谙英美法律的倪征日奥临危受命,最终用他丰富的学识和高超的辩论技巧,对侵华主要战犯提出了有力的控诉,维护了中华民族的利益和尊严。

在将近一个世纪的漫漫征程上,倪征日奥从一个律师到成为国际大法官,他精彩的一生始终在捍卫中华民族的利益和尊严。他自述: “我的一生没有离开一个 ‘法’字,教法律、当律师、立海法、当法官”。

早年,为了解英美法律主导世界的规则,倪征日奥留学美国斯坦福大学,获得法学博士学位。

1956年,倪征日奥任中华人民共和国外交部条约委员会法律顾问,他向毛泽东主席、周恩来总理建议:为了维护我国海洋主权,我国领海应以12海里宽度为适宜。中央采纳了倪老的意见。

20世纪70年代,中国重返联合国,他多次代表国家出席国际海洋大会,并参加联合国海底委员海洋法起草委员会中文本的工作。80年代正值中国改革开放之际,我国的综合国力逐步增强,国际地位进一步提高。1981年11月,倪征日奥当选为联合国国际法委员会委员;1984年,他又以资深的阅历和高尚的品格当选为联合国国际法院法官,成为新中国第一位中国籍国际法院法官。

(九)“核潜艇之父” 黄旭华

黄旭华

- 频道推荐

- 最新新闻