研究成果丨海岸带蓝碳在湿地恢复中的应用及研究展望

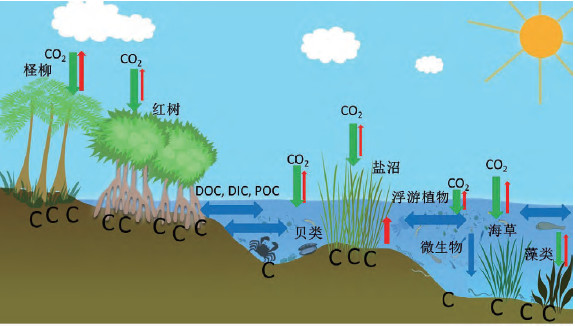

海岸带蓝碳过程示意图

对海岸带蓝碳生态系统碳汇潜力的挖掘、维持与提升是中国未来应对气候变化最经济和最值得开拓的生态学途径之一. 近年来, 滩涂围垦等导致了中国海岸带湿地, 特别是滨海盐沼面积急剧减少, 导致滨海湿地的固碳潜力下降. 因此, 如何有效地减少滩涂围垦、恢复原有滨海湿地的碳汇功能、评估其固碳速率及潜力对中国的蓝碳功能研究有重要意义.

海岸带蓝碳研究的一种重要应用在于海岸带湿地恢复的碳汇价值. 一旦蓝碳定量化方法被全面认可, 我们就有可能通过恢复盐沼湿地、红树林、海草床等来获取新增碳汇, 从而得到碳积分(carbon credit), 进而通过市场机制推动湿地恢复(Kroeger等, 2017). 然而, 迄今为止, 无论是在国际还是在中国, 海岸带湿地蓝碳效应的定量研究都针对现存的湿地而开展, 还没有真正针对工程规模恢复湿地开展蓝色碳汇研究的实际案例. 中国“十二五”期间正在大力推动实施“蓝色港湾、南红北柳”等大规模海岸带生态修复项目, 它们所形成的生态恢复工程有可能为海岸带“蓝色碳汇”提供理想的研究与实践场地.

以中国杭州湾北岸为例, 在“国家海域使用金返还项目”和“中央海岛与海域保护资金”的支持下, 已分别开展了“奉贤岸段盐沼湿地生态恢复示范工程”和“金山城市沙滩西侧综合整治及修复工程”, 针对杭州湾北岸基底受损严重, 湿地生态系统面临消亡的现状, 在典型侵蚀岸段通过水动力调控、基底修复、植物引种等恢复盐沼湿地景观. 目前, 已建成总面积约为23.2×104m3的城市滨海湿地-鹦鹉洲生态湿地. 若能结合此类工程开展试点, 探索盐沼湿地恢复过程中蓝色碳汇效应及其调控机制, 将有利于加快形成适合中国国情的盐沼湿地蓝色碳汇评估体系, 并为中国的滨海盐沼湿地保护工作提供重要的理论与科技支撑, 也将有助于加深海洋生态学家对“蓝色碳汇”的理解, 并有可能进一步推动潮滩盐沼湿地生态恢复工作的发展前进(陈雪初等, 2016, 2017).

针对全球应对气候变化的迫切需求以及中国固碳减排的承诺, 我们应加强海岸带蓝碳的科学和政策研究. 利用包括微型生物碳泵在内的蓝碳原理, 保护盐沼湿地、红树林、海草床以及可持续性海洋牧场等海岸带生态系统结构与功能的完整性, 反对掠夺性、破坏性的海岸带开发活动, 避免蓝碳的大规模快速损失;恢复和重建已经被破坏的和退化的海岸带生态系统,恢复其蓝碳功能, 以在保护自然的同时受惠于碳汇增益.

我们需加强在蓝碳通量与蓄积量观测方法、蓝碳友好型生态恢复及碳汇扩增技术和蓝碳评估等方面的科研投入, 包括研究盐沼碳汇、红树林碳汇、海草床碳汇、微型生物碳汇和渔业碳汇等各类蓝碳. 同时,加快制定与推广蓝碳监测、计量和评估等方面的国家和国际标准, 将蓝碳视为重要的公共资源纳入海洋管理体系, 出台海岸带蓝碳资源管理相关法规、政策和方法体系. 蓝碳科学研究的深入, 将有助于尽快将蓝碳纳入碳交易市场, 从而更好的利用蓝碳, 保护海岸带生态系统.

该文章来源互联网,如有侵权请联系删除

查看原文:https://mp.weixin.qq.com/s/_KjBa21gkcHMXAXXNWzu7g

- 频道推荐

- 最新新闻