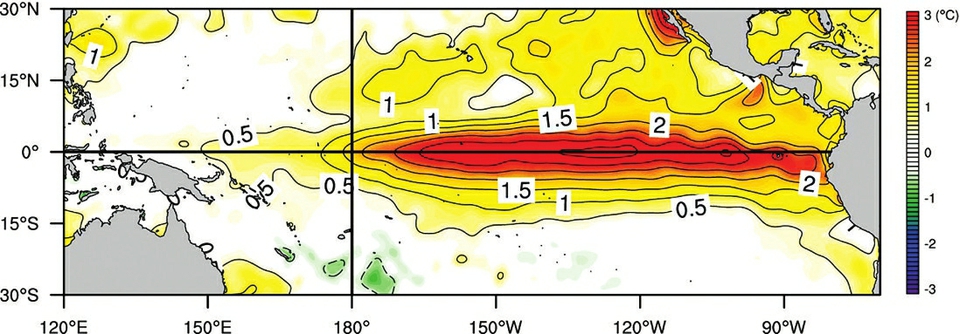

2015/2016年厄尔尼诺事件成熟期的海表温度距平分布图

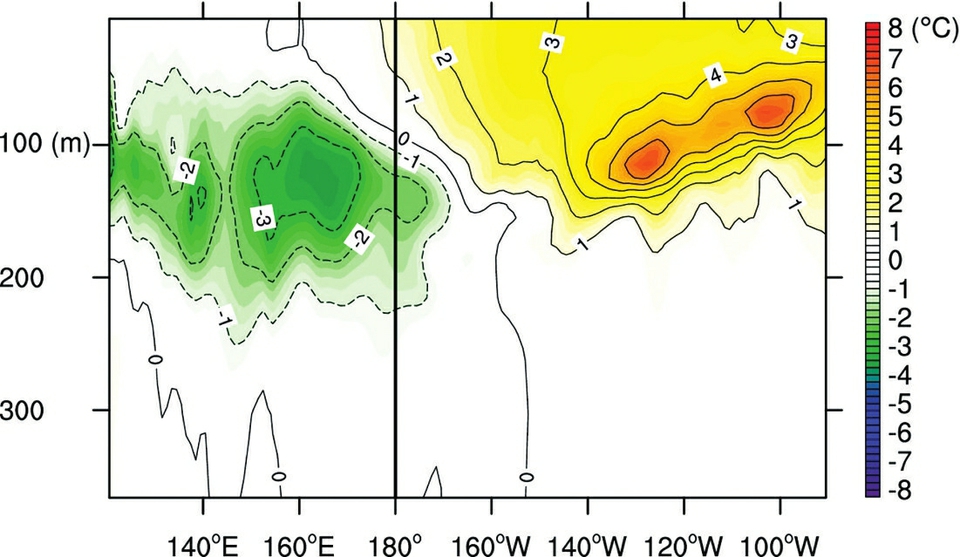

2015/2016年厄尔尼诺事件成熟期的次表层温度距平分布图

在厄尔尼诺预测中,赤道太平洋西风暴发是最关键的前期信号。正常状态下,北半球赤道附近吹东北信风,南半球赤道附近吹东南信风。一旦西风暴发,东南信风和东北信风松弛,导致赤道区域冷水上翻减弱,赤道中东太平洋海水温度就会上升。

同时,大气向外长波辐射变化也是预测厄尔尼诺的关键要素之一。厄尔尼诺不仅是一种海洋现象,也会导致大气环流发生变化。通常情况下,赤道西太平洋海表温度高,大气上升。赤道东太平洋海表温度低,大气下沉,形成纬向的沃克环流。厄尔尼诺发生后打乱沃克环流,表层大气向外长波辐射负值区即对流旺盛区域将向东移动。

在厄尔尼诺的监测预测工作中,研究人员将赤道中东太平洋海域划分为5个区域,分别是尼诺1区、尼诺2区、尼诺3区、尼诺4区和尼诺3.4区。各个国家或研究机构为判定厄尔尼诺事件选择的关键海区并不一致,主要考虑关键海区与本国气候事件的相关程度。在实际工作中,预报中心选择尼诺3区作为厄尔尼诺监测的关键海区。

2015年5月,预报中心发现赤道西太平洋共出现了3次西风暴发并东传的过程。受此影响,赤道暖开尔文波和赤道太平洋次表层暖异常自西向东传播,暖异常在东传的同时不断向海洋表层抬升,且强度逐渐增强,尼诺3区海温指数超过0.5℃。根据监测结果,谭晶判断赤道中东太平洋在4月已经进入厄尔尼诺状态。6月10日上午,预报中心在北京召开了全国2015年厄尔尼诺滚动预测会商,会议邀请了中国科学院大气物理研究所、国家气候中心、北京大学等相关单位从事厄尔尼诺预测研究的十余名专家参加会议。与会专家经过热烈讨论,最后一致认为厄尔尼诺事件已经暴发,并在夏秋季节继续发展加强。7月,位于赤道东太平洋的正海温距平中心范围明显向西发展,尼诺3区海温距平上升至2.17℃,这个数字意味着本次事件已经达到预报中心极强厄尔尼诺事件的标准。进入11月,监测数据显示尼诺3区海温距平达到2.9℃,这也是本次厄尔尼诺事件的峰值。11月中旬以后,赤道西太平洋次表层冷异常明显向东移动并向表层抬升。预报中心厄尔尼诺专家认为,受此影响2016年1月以后,赤道东太平洋表层海温偏暖程度将逐渐下降。

2016年4月,赤道中东太平洋海温正异常迅速衰减,次表层冷异常持续东移并向表层抬升,赤道东太平洋海表出现海温负距平现象。据此,预报中心判断2015/2016年极强厄尔尼诺事件将于2016年4月结束。

据谭晶介绍,根据事件强度,预报中心把厄尔尼诺事件划分为极弱、弱、中等、强和极强5类 。1951年有可信观测记录以来,赤道中东太平洋共发 生了15次厄尔尼诺事件和15次拉尼娜事件,其中3次为极强厄尔尼诺事件,分别发生在1982/1983年、1997/1998年和2015/2016年。预报中心应用浮标观测资料和海温再分析资料,从整个事件发展过程中纬向风强度、海表温度、次表层海温和温跃层的演变情况综合考虑,认为2015/2016年厄尔尼诺事件是一次极强的厄尔尼诺事件,但峰值强度及累积强度均低于1997/1998年。

据悉,厄尔尼诺现象与我国乃至全球的灾害性海洋事件,如风暴潮、海浪、赤潮等都有密切联系。1997/1998年厄尔尼诺事件发生后,我国长江流域降水偏多,造成洪涝灾害。2015/ 2016厄尔尼诺事件发生后,东太平洋和中东太平洋海域均呈现明显的增暖现象。谭晶认为,今年夏季的防汛工作不仅要关注长江流域,也要关注淮河流域发生洪涝灾害的可能。

厄尔尼诺事件中,赤道中东太平洋海表温度的大范围异常,直接驱动了全球大气环流的异常变化。受厄尔尼诺事件影响,2015年夏季我国近海气候出现了明显异常,特别是近海海温出现了“冷夏”的特征,即东海大范围的海温在7月~8月出现显著偏低的现象。根据预测结果,2016年春夏季影响我国台风将偏少,但秋季影响我国台风转多的可能性大。

“目前,国际社会对厄尔尼诺的了解并不深入。”谭晶说,“我们将密切关注厄尔尼诺事件余威的作用,做好各类海洋灾害的应对工作,为经济社会发展提供保障。”