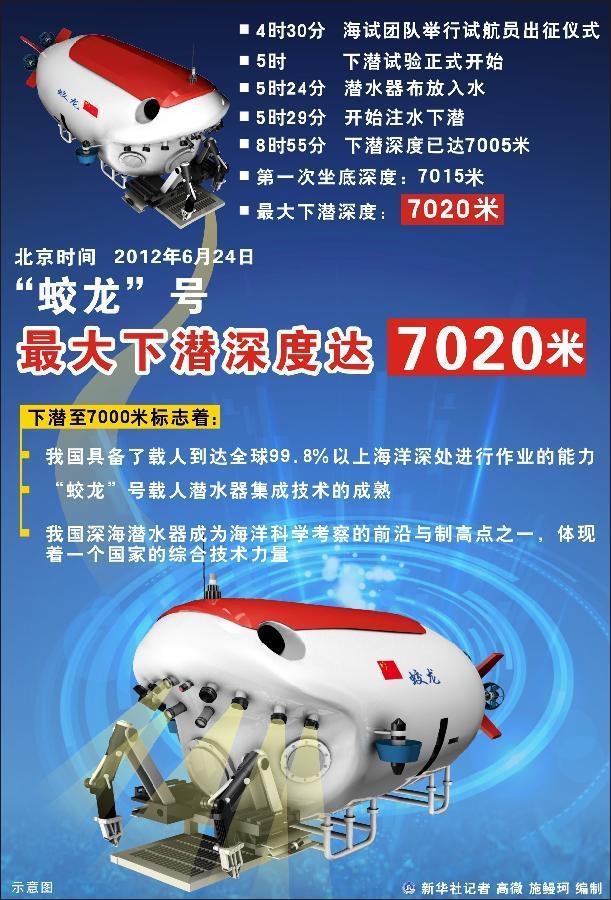

图表:“蛟龙”号最大下潜深度达7020米。 新华社记者 施鳗珂 编制

北京时间6月24日,蛟龙号载人潜水器在位于西太平洋马里亚纳海沟区域,成功下潜至7020米深度,在这个世界最深海沟写下了目前中国载人深潜的最深纪录。

深度——

稳坐7020米海底,缔造同类型深潜器的“世界之最”

北京时间6月24日4时30分,“蛟龙”号7000米海上试验队举行出征仪式,5时29分潜水器开始注水下潜,到5时40分深度已达400米,下潜速度为每分钟42米,三名潜航员叶聪、杨波和刘开周感觉良好。6时44分,“蛟龙”号下潜深度轻松超过3000米。到7时40分,“蛟龙”号下潜深度超过5100米。

8时28分,潜水器第一次抛载。8时50分许,潜水器到达7005米,突破7000米。9时15分,“蛟龙”号坐底深度稳定在7020米,开展了相关作业。11时53分,潜水器完成全部预定试验内容抛载返航。15时26分,潜水器浮出水面,16时12分,潜水器顺利返回至甲板,潜航员安全出舱。全部试验过程历时672分钟。

本次下潜试验,“蛟龙”号进行了两次坐底,取得两个非保压水样和一个保压水样。在返航途中对可调压载系统进行了复核,发现注排水功能正常。本次试验完成了预定的试验任务,取得良好的效果。

在7000米海底,潜航员还向三位神九航天员发出祝福,祝福同一天进行的天宫一号和神舟九号手控交会对接取得圆满成功。

国家海洋局局长刘赐贵表示,“蛟龙”号下潜至7000米深度,标志着我国具备了载人到达全球99%以上海洋深处进行作业的能力,标志着蛟龙号载人潜水器集成技术的成熟,也标志着我国深海潜水器成为海洋科学考察的前沿与制高点之一,体现着一个国家的综合技术力量。

蛟龙号载人潜水器总设计师徐芑南研究员介绍说,“蛟龙”从2002年立项伊始,到2009年开始1000米级海试,直至今日7000米级海试,整整用了10年时间,几代人为之努力。据专家介绍,在目前世界各国用于科学调查研究的同类型作业载人深潜器中,“蛟龙”号也是下潜得最深的一个。

广度——

可以取水样、拍海底,更有能力进行地质和资源调查

“很激动也很兴奋。作为研制和试验人员,我为‘蛟龙’号的表现感到自豪和骄傲。” 完成突破7000米深度目标,回到母船甲板的首席潜航员叶聪说,此次下潜比前面几次下潜往前跨了一步,突破7000米深度。并且按照预定计划,完成了坐底、拍摄海底景象、取水样和布放标志物等活动,取得了7000米海底的珍贵资料,证明了“蛟龙”在7000米级深度具备良好作业能力。

左潜航员、声学专家杨波说,在7020米的海底,听到了来自北京的问候,感到十分亲切。作为研制人员,能够亲身体验“蛟龙”号7000米级的作业能力,验证它在7000米海底观察地形地貌的能力,感到十分幸运。“我们会一鼓作气,圆满完成7000米级海试的全部任务。”

“深度意味着广度,广度又代表了干活的能力。7000米不仅仅只是深度,而且也显示了我们的干活的能力,深海调查研究的能力。”徐芑南介绍说,“蛟龙”号用采样篮完成布放和取样等动作,意味着同样也可以把各种物理、化学传感器放在海底并且拿回来,具备了在7000米海底进行地质和资源调查的能力。

规划——

海上试验后转向业务化运行,或开发一系列深潜产品

首次突破7000米深度后,“蛟龙”号7000米级海试还没有全部完成。徐芑南说,“蛟龙”号每一次试验结束,都要进行检查维护,这次也不例外,将继续总结经验,为下一次深潜做好准备。

随着蛟龙号载人潜水器逐步完成海上试验,将转向业务化运行,实现其业务化共享使用等问题将逐步提上日程。

据刘赐贵介绍,将在未来3至5年开展“蛟龙”号试验性应用。通过试验性应用航次,一方面尽快满足国内科技界对“蛟龙”号的急切需求,尽快取得一批高水平的研究成果,另一方面逐步形成“蛟龙”号的业务化运行能力,培养出一支专业化和职业化的应用队伍,探索出一套面向全国开放的应用机制。

“针对目前国际海底区域活动的需要,并根据‘蛟龙’号的实际技术状态,我们计划在西南印度洋、太平洋等重点关注区域开展试验性应用的调查计划。”刘赐贵说。

一套开放的、共享的运行机制是提高“蛟龙”号使用效率、扩大“蛟龙”号影响力、促进深海高技术装备可持续发展的关键。刘赐贵说,考虑海洋不同方面的需求,“蛟龙”号将有可能开发一系列深潜产品,通过试验性应用航次,逐步摸索出一套行之有效的管理办法,为日常业务化运行提供制度保障。(记者 余建斌)

梦想可以挑战任何深度

6月24日这一天,如果问一个中国人:梦想有多高,有多深?给出的答案或许会是这样:像天宫飞得那么高,像蛟龙潜得那么深。同一天内,中国人创造了上天入海的两个新纪录。“可上九天揽月,可下五洋捉鳖”的梦想已成为现实。

神九航天员刘旺创造中国航天员首次“开飞船”的纪录,冷静、精确地驾驶飞船与天宫一号完成首次手控交会对接,叶聪等三名潜航员也驾驭“蛟龙”成功到达西太平洋马里亚纳海沟7000米深处,在世界最深海沟刻下中国载人深潜的最深纪录,甚至也是世界上同类型科学调查载人深潜的纪录。

这意味着,尽管海洋浩瀚无边,但长不到10米的“蛟龙”却已可以纵横99%以上的深海洋底。

如果说仰头看天是对太空的无限向往,俯视看海则是对深海奥秘的未知求索。“蛟龙”承载着探索深海的梦想下潜,成功到达7000米水深,是深海技术发展的新突破和重大跨越,也意味着深海梦想到达了又一个新的深度。人类无时无刻不想解开地球和自身起源的奥秘,探索深海或许就是这把打开梦想之门的钥匙。

与对宇宙的认知相比,人类对自己赖以生存的深海懂得不见得更多,甚至可能更少。海平面千米甚至几千米以下的深海世界,漆黑、寒冷、寂寞。看似孤寂的环境,却是多姿多彩、美丽得让人惊心动魄的生命世界,也上演着和陆地上完全不同的生存故事——高温下依然有生物生存,像陆地生物呼吸氧气一般悠然呼吸着二氧化硫等剧毒气体——用之前抵达6900多米海底的“蛟龙”号潜航员唐嘉陵的话形容,“人类在月球上留下的印迹都比在这里要多,去过太空的更是多得多啦。我感觉自己好像乘坐 太空飞船到了外星球。”

实现梦想,必然还需要有坚持梦想的勇气。身处7000米海底的“蛟龙”承受着相当于每平方米7000吨的压力,三名潜航员也承担着同样的风险和压力,这份压力也扛在为中国载人深潜事业和深海科学事业打拼的几代人肩上。和中国航天精神和载人航天精神一样,“严谨求实,团结协作,拼搏奉献,勇攀高峰”的中国载人深潜精神也将随着“蛟龙”的横空出世为更多人所熟知。

当“蛟龙”潜航员在7000米海底向距离地球343公里的航天员问好祝福之后,完成手控交会对接后再次进入天宫生活的航天员们也在太空中向刚刚刷新纪录的“蛟龙”致以问候。相隔几百公里之间的海天互动,成了今天中国人最为难忘的一幕。这一刻,梦想既高且深,但它就在我们的身边。(记者 余建斌)

【潜航日志】

7000米级海试第二次下潜试验潜航员唐嘉陵:

“好像乘飞船到了外星球”

6月19日北京时间5时,“蛟龙”号7000米级海试第二次下潜的序幕拉开。

从下达“试验开始”的口令到潜水器被平稳布放入水,仅仅花了12分钟。但是即使像这样相对平稳的落水,透过观察窗看到的景象依然令我震撼:前奏无比激荡,潜水器入水的刹那激起的气泡充斥着有限的视野空间;当气泡消失,看到的是一派波涛汹涌的景象;最后归于相对平静,窗前几种蓝不断交替,海水清澈无比,没有一点杂质。但是我们却没有心情去欣赏这样的“美景”,必须时刻关注着舱外采样篮的状况,直到潜水器顺利脱缆平稳下来、确认采样篮里的作业工具没有异常后,我悬着的心才落下来。

也许有些人认为下潜路上的几个小时是漫长枯燥的,但我的感受却并非如此。300、1000、3000、5000、5188……这些曾经给我们带来巨大困难的数字此刻仅仅成为旅途上的谈资和经验。

当6960

- 频道推荐

- 最新新闻