盐碱农业新思路 | 从《滨海盐碱地高耐盐经济植物筛选与规模化繁育》到《碱蓬生物学与作物化》

不得不承认,人类最早的劳动直至如今的现代化生产,归根到底首先是为了解决吃饭问题。青岛出版社先后推出《碱蓬生物学与作物》及《滨海盐碱地高耐盐经济植物筛选与规模化繁育》两本专著,也是基于对这一人类根本问题的深切关注。

《滨海盐碱地高耐盐经济植物筛选与规模化繁育》

《碱蓬生物学与作物化》

《滨海盐碱地高耐盐经济植物筛选与规模化繁育》是中国科学院科技服务网络计划(STS)和山东省科技发展计划“滨海盐碱地高耐盐经济植物筛选与规模化繁育”项目的成果汇总。集中了中国科学院海洋研究所、中国科学院新疆生态与地理所、中国科学院东北地理所、中国科学院植物所、中国科学院遗传与发育研究所、中国科学院遗传与发育研究所农业资源中心、中国科学院武汉植物园以及中国科学院青岛生物能源与过程研究所等八个研究所十个研究团队历时三年取得的耐盐经济植物筛选工作成果。内容涉及60余种耐盐经济植物的筛选繁育和农业、环境、生态以及工业利用。对滨海高盐环境的原土农业利用、环境治理、生态修复和园林绿化都具有专业对口的参考价值。

《碱蓬生物学与作物化》系统论述了碱蓬等盐生植物和盐碱荒漠对人类应对未来粮食危机的作用,提出了碱蓬作物化以及盐碱农业的思想和技术路线,是碱蓬生物学与盐碱农业的奠基之作。其首创的碱蓬人工栽培及盐碱尘暴防治理论与技术,为我国盐碱荒漠及其尘暴的治理提供了技术支撑。通过对碱蓬与几十种优质食物的比较营养学研究,确定了碱蓬作为优质蔬菜、蛋白质和食用油及饲料的作物价值。对盐生植物作物化以及盐碱农业、盐土农业和海水灌溉农业等的研究与实践起到了推动作用。

作者邢军武

中国科学院高耐盐经济植物筛选与规模化繁育项目首席科学家,长期从事盐生植物与盐碱环境以及盐碱农业相关领域的研究。“碱蓬生物学与作物化”项目课题负责人,中国科学院海洋生物研究所的领军研究者。

从一声问候谈起

中华民族的确是一个无与伦比的伟大的智慧民族。千百年间,百姓日常打招呼都直指“民以食为天”的至理:“您吃饭了没有?”

正是这遍及城乡朝野的一声声问候,随时随地提醒和强化着全民族和全社会的责任意识和根本思考:无论人们想做什么,都必须先吃上饭才行。“兵马未动,粮草先行”,如果还没有吃饭,那么吃饭就是头等重要的大事。

研究滨海盐碱地的学者,以中科院邢军武教授为代表,多年来一直叩问自己:当一场大规模饥荒降临的时候,面前这片白茫茫的盐碱荒滩,能否为应对食物短缺发挥作用呢?如果它能够发挥作用,那么,让它发挥作用的途径到底在哪里?

中国科学院张亚平副院长(右)与邢军武(左)在项目验收会上合影

粮食问题,不容回避!

众所周知,为不断增长的人口提供充足的食物,是全人类面对的共同难题,尤其是中国,一面是庞大的人口,一面是有限的可耕地,虽然政府划定了十八亿亩的红线,但随着房地产和工业化城镇化的推进,许多地方对粮食安全构成了威胁。十多年来进口粮油肉逐年增加,充分说明了这一点。

同时,我国拥有几乎与耕地面积相当的广阔盐碱地和滨海滩涂,如果能发展耐高盐的盐生植并使之作物化,就可以让十多亿亩盐碱地和盐碱滩涂以及海水和地下咸水提供优质的食物或饲料,从而显著增强我国的食物保障能力!

这两本专著就是为解决这一问题而产生的,它们集中了邢军武三十多年的研究成果,也集合了中国科学院八个研究所十个相关课题组的成果。

这两本书前后相承,各有侧重而又充分互补,对关心我国和世界粮食问题的有关专家学者及研究学习者乃至相关政策拟定者,都有针对性的参考价值。

简单而深刻的逻辑

为什么要改良盐碱地?

因为盐碱地不能长庄稼。

为什么要培育耐盐碱作物?

因为传统作物不能在盐碱地上生长。

人们企图让土地适应作物,人们又试图让作物适应土地。问题的本质在于我们需要食物,农作物则是食物的来源,而盐碱地尤其是含盐量很高的盐碱地,却不适合传统作物的生长。

如果能培育出一种不怕盐碱的作物,则土地盐碱化了也不怕。而如果能够改变盐碱化的土地,则作物怕盐碱也没关系。迄今为止,这两方面的进展都极其缓慢。

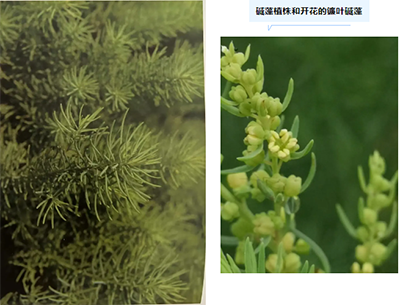

但好消息是,科学家们终于找到了盐碱地的先锋植物——碱蓬!

吉林盐碱地规模化种植的碱蓬

碱蓬食品展示

令人感动的创作手记

1993年本书的前身《盐碱荒漠与粮食危机》出版的时候,我的父母和妻子都还健在,而当本书出版时,父母和妻子已相继谢世。2020年12月13日我不幸一氧化碳中毒,陷于死亡边缘,是贤妻曲宁对我进行了全力抢救,使我得以起死回生。她还保存了本书的书稿,所以这本书能够出版完全是曲宁的功劳。没有她就没有我今天的生命,也就没有本书的问世。但她却于2022年11 月9日不幸辞世,使我万分痛心!回想当年贤妻在板凳上一笔一画地誊写《盐碱荒漠与粮食危机》的书稿,历历在目,作为那本书和这本书的第一位读者,她提出了许多宝贵意见。为此,就让我把这本迟到的专著献给我的贤妻曲宁吧,愿她在天之灵阅读快乐!

感谢原黄海水产研究所邓景耀所长不顾年高体弱陪我赴利津、无棣等盐碱滩涂野外工作,邓所长也不幸于2022 年12月3日病故,令人痛心落泪。愿本书的出版能告慰他老人家的英灵!

从《盐碱荒漠与粮食危机》到《碱蓬生物学与作物化》历时30多年,当年那些充满青春活力、睿智而激情磅礴的年轻朋友和学识深邃的前辈先贤们对本书做出的杰出贡献,我都铭记在心。今天他们已如天际星光散于海内海外,或为各领域师长或已退养天年,既有天伦之乐,也有暮年困厄。我面对白纸黑字,唯觉千秋文章,皆存乎一心矣!

是为记。

(著者:邢军武)

文章转自:青岛出版集团微信公众号

https://mp.weixin.qq.com/s/zUJjLmhwaL66z7pMp98OkA

致谢:盐碱地生态资源开发正在国家宏观政策的推动下,掀开了新的篇章,蓝院的海洋生态经济发展创新能力建设工作迎来了大好时机。

邢军武老师专著中详尽的理论阐述、丰富的实践案例以及前沿的技术指导,为蓝院科研人员提供了宝贵的思路和方向。在邢军武老师的指导下,蓝院在盐生植物选育与种植上步步突破,建设多个海洋生态保护与修复实验基地,选育出了包括碱蓬在内的二十余种适应性强、耐盐碱性能高的优良品种并有效改善了土壤环境,完成多项生态修复技术研发与应用,在红树增汇技术研发和盐生植物种质繁育技术开发上持续稳步推进。

图为邢军武老师莅临蓝院基地进行指导

邢军武教授以非凡的远见卓识引领蓝院踏入了盐生植物种质繁育基地建设这一充满挑战与希望的新领域,为我国的生态农业、生物多样性保护乃至全球环境改善贡献了不可磨灭的力量。在此,我们满怀敬意与感激,聚焦于一位在科研盐碱地上默默耕耘、勇于开拓的先行者——邢军武老师。

图片来源网络,如有侵权请联系删除