西北印度洋上“龙抬头”——蛟龙号载人潜水器西北印度洋首潜见闻

卧蚕热液区最常见的枕状玄武岩地貌

试图钻进样品栏的深海生物

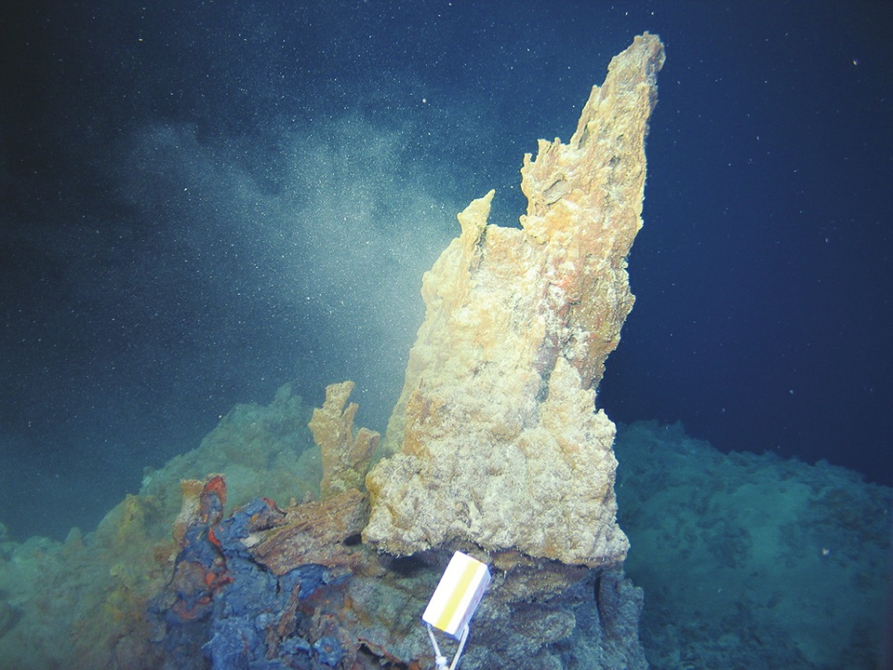

发现一处还在喷发低温热液的硫化物烟囱

■本报特派记者 王自堃

“二月二,龙抬头。”2月27日,农历二月初二,2017年蛟龙号试验性应用科考队在卧蚕热液区做好了新潜区下潜准备,开启了新挑战。

探索千万年前的海底

当地时间28日早7时,迎着西北印度洋的一抹朝霞,蛟龙号准备就绪,潜航员唐嘉陵、赵晟娅、杨一帆依次进入载人舱。

本次下潜是蛟龙号的第123次下潜,也是我国首次在西北印度洋开展深潜,目的地是3100米深的卧蚕2号热液区。

卧蚕热液区由中国科考船“李四光号”在2012年发现,因所在海脊形似卧蚕而得名。科学研究发现,6200万年前的印度洋深处,一股岩浆自海底涌出,冷却形成了一个新的大洋地壳,科学家将其命名为西北印度洋卡尔斯伯格脊。卧蚕热液区的发现者、航段首席科学家韩喜球告诉记者,该热液区位于卡尔斯伯格脊中央裂谷的新生火山脊上。这里的海底地形如何?是否还有热液活动?有没有独特的深海生物?

带着这些问号,“蛟龙”潜入大洋深处。

发现死亡烟囱体

8时56分,蛟龙号抵达预定深度,开始作业。灯光照射下的卧蚕海脊如同戈壁荒滩,海床表面遍布着一块块枕状玄武岩,看起来就像是河滩干涸后遗留下的巨型卵石,又像是一枚枚堆叠起来的恐龙蛋。

4分钟后,视野前方出现了一道几米宽、几十米深的大裂缝,唐嘉陵驾驶潜器小心前行,平稳通过。初见之下,这片海底荒芜、贫瘠,玄武岩地貌连接成片,黑黝黝的岩体有的呈长辫状,有的呈瀑布状,仿佛依稀还能看到当初岩浆喷发的情况。根据海底扩张学说,地幔中的岩浆不停向上涌升,冲出海底后遇到冰冷的海水冷凝固结,不断形成玄武岩,成为新的洋壳。

经过近3小时的航行,第一座硫化物烟囱进入了潜航员的视野,这座静静矗立的褐色山丘,看上去已经停止活动很久了。唐嘉陵说,经实地调查,卧蚕2号热液区并没有发现正在活动的热液口,只有一处低温热液流正在溢出,热液活动已经接近末期。

国家海洋局第二海洋研究所副研究员余星介绍,海底热液口也像是一个生命,从无到有,经历幼年、壮年到老年的过程,如果发现一个热液口的温度呈下降状态,就表明此热液口已经衰老,正濒临死亡。

12点半,已下潜5个多小时的蛟龙号遇到了一个神秘伙伴。

惊奇,邂逅深海居民

“它体长约30厘米,以前从来没见过,出现的时候,令我们非常震惊。”主驾驶唐嘉陵试图用机械手去捕获,但它个头太大了,一转身就溜了。

那是一只通体红色、类似乌贼的深海生物,舞动着头部的蹼状腕足和尾部的圆鳍,似乎在与“蛟龙”友好地嬉戏。坐在左舷的赵晟娅赶紧拍摄了一段视频,将神秘生物记录下来。“它似乎喜欢光,对潜水器的照明设备很感兴趣。”赵晟娅被未知生物的美丽吸引,一直用镜头对准它。这只神秘生物扭动着柔软的腰肢,像一只飘逸的水母,也仿佛盛开在海底的鲜花。

眼看神秘生物兴头十足地打算钻到采样篮里,唐嘉陵就势用机械手向下按了一下。这一按,似乎把它弄疼了,只见它飞快地缩起身体,从“龙爪”下逃了。

海底高压、低温的环境对陆地上的生物来说是极为恶劣、甚至无法生存的,但对海洋生物来说,却经常可以在热液口附近自由穿梭。对于生活在热液口附近的生物,国家海洋局第二海洋研究所高级工程师翟红昌说:“研究它们的生命,有助于揭示生命的起源,研究它们在极端环境下的生理机制,也能够为医学研究提供启示。”

“载人潜水器的最大作业优势就是能够发挥人的主观能动性。”唐嘉陵说,驾驶蛟龙号在海底主动搜寻热液口,与深海生物不期而遇展开“互动”,这是别的作业工具难以做到的。

16时36分,在卧蚕热液区遨游近10个小时、领略了海底沧桑的“蛟龙”浮出海面,出现在“向阳红09”船头右舷方向。“蛟龙”在波浪中昂起龙头。http://epaper.oceanol.com/shtml/zghyb/20170303/65504.shtml

- 频道推荐

- 最新新闻