“科学号”本次出海的所有热液区作业任务均已宣告结束,下一站,它将赶往海南冷泉区进行为期半个多月的探索。此前,我们还要经过厦门附近海域,那里会有运送补给设备的小艇与“科学号”接头。一路上不但阳光充沛,海浪最高也不过1米多,避风工作做得相当成功。

在一路向南的航道上,“发现号”ROV、电视抓斗等科研设备可以休息一下了,十几天的航程中,他们获取了不少珍稀的海洋生物。

现在较先进的远洋渔船都能实现即时冷冻,从而保障所捕获海鲜肉质的新鲜度,但对于科学家来说,“新鲜”的标准显然要更高,如果先冷冻起来再带回岸上研究,会大大损坏生物的基因组。所以,他们需要在第一时间将海洋生物的肉与外壳剖离,再小心翼翼地放进试管中封存。

每当科研设备满载 “渔获”从水下上来时,船二层海洋生物实验室就有点像“海鲜市场”。记者第一次在实验室见到海洋生物科学家王昊时,他正拿着刮刀剖开深海“虫子”的外皮——过程像是电工绞开电线的外皮——再夹取里面的像蚯蚓一样的“虫肉”。听王昊讲,这些外皮是通过虫子自身一种叫 “壳线”的组织分泌出来的,相当于虫子给自己盖了座房子,剖开后就是其身体。

有意思的是,这些“虫子”往往几百条绞缠在一起,放在水桶里看,如同没完全泡开的方便面。王昊说,虽然可以肯定他们属于管虫类,但具体如何称呼却很难通过肉眼来判断,“因为管虫类的分类一直比较混乱,长得像的确实比较多,需要回到海洋所里才能确定。”

实际上,每次ROV和电视抓斗下水作业,能不能“捞”到海洋生物、一次能获取多少都要看运气。这次的这些海洋虫子就是从海底挖岩石时带上来的,恰巧记者当时正在ROV操控室,看到了整个取样过程,还误以为它们是岩层上长出的水草。

在实验室的另一头,“海鲜市场”的既视感更为浓厚:四位女科学家正在剥大量甲壳生物的外壳。它们有些像龙虾,有些像螃蟹,外壳一律呈乳白色(同时获取的还有一些贻贝,只是其颜色为黑色),里面的肌肉则是黄色的黏稠物,捏上去手感类似猕猴桃的果肉。一位科研人员告诉记者,这些甲壳生物也没有明确的中文名称,船上统称“铠甲虾”,它们一般成群结队出没在热液区。水下看到其身影,也就意味着离热液喷口(黑烟囱)不远了。

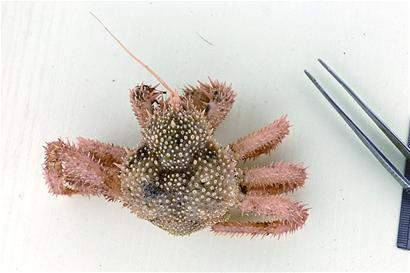

海洋生物博士蒋维是1980年生人,也是这次出海的科学家中较为“年长”的一位。他的主攻方向是螃蟹,这次作业的热液区和冷泉区却少有他能用上的样品。“铠甲虾不属于你的研究范围?”记者提出疑问。蒋维说,这些生物与他的研究范围相去甚远,即便是碰巧获取的唯一一只“石蟹”,也属于歪尾类生物,与我们常吃的梭子蟹并非同一个物种。

蒋维提到的那只石蟹,有着长满尖刺的硬壳,有点类似海鲜酒楼常有的帝王蟹。照常来说,它们并不在热液区活动。“可能是不小心进入这片区域活动的”,蒋维解释道,许多歪尾类生物与螃蟹非常相似,有一个简单的判断标准是,螃蟹有八条腿而歪尾类只有六条,“但这也不能作为判断的唯一标准,实际上蟹类当中也有六条腿的。”

专攻螃蟹的海洋生物学家全国不过十余人,很多研究领域也是一片空白。蒋维也表示,自己的研究还远不算深入。“光中国海域的已知螃蟹种类就达到了上千种,而我真正研究过的也不过100多种。”何止螃蟹,就像很多海洋生物连名字都很难确认,人类对海洋的了解还只能算得上婴儿阶段。

按照达尔文进化论和历史上众多的科学研究,生命发端于海洋。但被人类认识的海洋不足5%,剩下的95%主要在深海和大洋,这里的生命体也许正是揭开人类起源之谜的一把钥匙。“科学号”上的科研人员,正试图成为这一领域 “第一批吃螃蟹的人”。

- 频道推荐

- 最新新闻