当波浪能遇上液压——漂浮式液压海浪发电站研发记

“波光互补”模式的海浪发电设备

■本报记者 王自堃

液压,是山东大学研发波浪能发电项目的关键词之一。当波浪遇上液压,会产生怎样奇妙的反应?研制液压海浪发电站有哪些难点,会经历怎样的曲折?日前,《中国海洋报》记者走进山东大学,听该校教授刘延俊讲述他和他的团队研发漂浮式液压海浪发电站的故事。

液压专家初“下海”

位于济南的山东大学并不靠海,却与我国海洋事业的发展颇有渊源。早在2004年,山东大学拓普液压气动公司承担了“大洋一号”科考船深海电视抓斗相关机械、液压的研制工作,刘延俊就是研发人员之一。

“我是研究液压的,就想尝试把这项技术应用在深海领域。”刘延俊长期从事机械系统液压控制研究,他认为,让液压抓斗在三四千米的深海正常工作是一个不小的挑战。

“在4000米深的海底,抓斗表面每平方厘米就要承受400公斤的巨大压力,同时由于海底温度低于陆地,抓斗内的液压油体积也会发生变化。”针对这些技术难题,团队展开攻关,研发出了一套具有耐压、密封、防腐蚀性能的液压装置,为深海电视抓斗的正常运转奠定了基础。

有了第一次成功的尝试,刘延俊和他的团队开始将研究方向转向深海探测技术与装备、海洋可再生能源等领域。2010年,他得知国家海洋局有海洋可再生能源专项资金项目,便决定继续实践自己的“液压海洋梦”,他的目标是采用液压装置实现波浪能发电。

波浪发电在于“稳”

2010年端午节期间,山东大学向国家海洋局提交了120千瓦漂浮式液压海浪发电站立项申请。

刘延俊告诉记者,液压海浪发电站的原理是利用海浪运动带动液压缸做功,从而实现发电。

“在众多波浪能发电装置中,漂浮式液压海浪发电平台具有削峰填谷的优势。”刘延俊介绍说,当海况恶劣、海浪过高时,液压系统中特有的蓄能器能够“削峰”,吸收多余的海浪能量;当海况良好、风平浪静时,液压蓄能器便将多余能量释放出来,实现“填谷”,从而保证发电的稳定性。

原理简单,实现起来并不容易。“海上气象变幻莫测,发电需要大的波浪,但大浪又会对设备安全构成威胁,这就要求波浪发电站要有极强的海况适应能力。我们要解决发电的稳定性和发电装置的平衡性、可靠性等几大难题。”刘延俊说。

在立项申请过程中,刘延俊和团队成员参加了国家海洋局组织的现场答辩,根据评审意见进一步完善了实施方案。2010年8月,120千瓦漂浮式液压海浪发电站项目成为国家海洋局第一批通过的海洋可再生能源专项资金项目,于当年年底正式启动。

过程艰难挫折多

立项通过后,刘延俊带领几位博士研究生组成的团队立即开展一系列理论分析工作——对发电站所受波浪力、重力、浮力以及极端海况条件进行模拟。

2011年下半年,项目团队在大量分析计算的基础上,设计出了十几种建造方案,又经与各方专家反复讨论,最终确定发电站建造方案。这个由主体立柱、发电室、调节舱、导向柱、水力约束盘和液压发电装置、浮体等组成,外形看上去“就像一个火箭”。刘延俊说:“那可是个大家伙,光是浮体直径就有6米。考虑到运输问题,我们将发电站设计成可拆解的几个部分。”

2012年上半年,发电站进入建造阶段。项目组成员吃住在工厂,协同完成了发电设备的制造。10月,完成了陆上发电测试,接着便启动了海上试验。试验地点选在了平均浪高1米左右的威海海驴岛附近海域。该装置总高32米,水上部分10米,水下22米,总重量160余吨,项目组动用了4辆19米长的大型载货汽车,才将所有零部件运抵,又花了5天时间组装完毕。

由于当时该处海域海浪较大,不利于布放作业,项目组只好等到11月22日,趁着平潮期才将发电站布放在海中。

对于研究阶段的每个节点,刘延俊都记忆清晰,“这个项目就跟自己的孩子一样,眼看着它一步步成长,心里很有成就感。”

2013年5月,从试验现场传来一个不好的消息:受到恶劣海况影响,已经在海上生存近半年的发电站沉没了。项目组立即进行打捞。发电站布放海域水深40余米,潜水员一次只能下潜15分钟,且受海况影响,打捞过程时常中断。

40天后,发电站终于被打捞出水,但出水位置已经偏离布放点90米左右。刘延俊此刻最关心的是,在海水中浸泡了一个多月,又漂移了这么远,发电站中存储的数据是否还在?如果数据丢失,整个项目也将宣告失败。

有惊无险的是,虽然经过了海水的侵蚀浸泡,但是发电站中存储数据的U盘损坏并不严重。U盘插入电脑后还能读出部分数据,令整个项目组转忧为喜。“直到现在,我都保留着那个U盘。”刘延俊感慨地说,“新事物的成长,都要经历许多的挫折,海洋项目尤其如此,从设计到验收,处处都是不可知的风险。”

2013年7月,该项目完成了自验收。试验期间,该电站在0.4米浪高的情况下便可实现发电。2014年3月21日,经过专家组审查确认,120千瓦漂浮式液压海浪发电站在同批波浪能项目中第一个通过了国家海洋局的正式验收。

“波光互补”拓空间

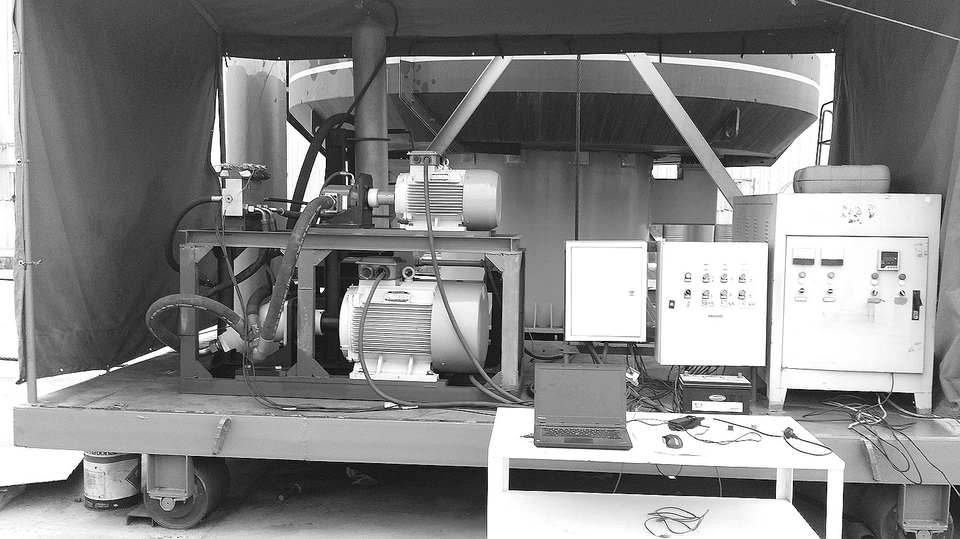

接受记者采访时,刘延俊和他的团队正在忙着安排新型液压海浪发电站的陆地实验测试。

有了120千瓦漂浮式液压海浪发电站的运行经验,他们又与一家公司共同研发了3台装机功率110千瓦的海浪发电站,每一台发电站都是由功率分别为18千瓦、37千瓦和55千瓦的发电机组合而成。发电站可以根据不同海况自动接入相应功率的发电机,实现发电效率最大化。同时,3台海浪发电站还与太阳能结合,组成了“波光互补”发电模式,进一步拓展了可再生能源发电的空间。

今年9月,这3台液压海浪发电站将开始海试。刘延俊和他的团队对未来的前景充满信心,“海洋能因其范围广、储量大、无污染、品种多等优点,越来越受到人们重视,随着国家对海洋能开发力度的加大,波浪能必将成为缓解能源危机的重要蓝色储备。”他说。