■ 林上军

■ 林上军

浙江舟山古称“海中洲”,春秋称“甬东”,在数千年的历史发展过程中,舟山与海洋结下了不解之缘,经历“以海为田”到“以海为途”的转变。明清时期,靠海为生的渔民开始了“开门见大海,出海靠木船,船上一枝橹,摇遍四海路”的生活,这种独特的生存方式培养了渔民独有的海洋文化。

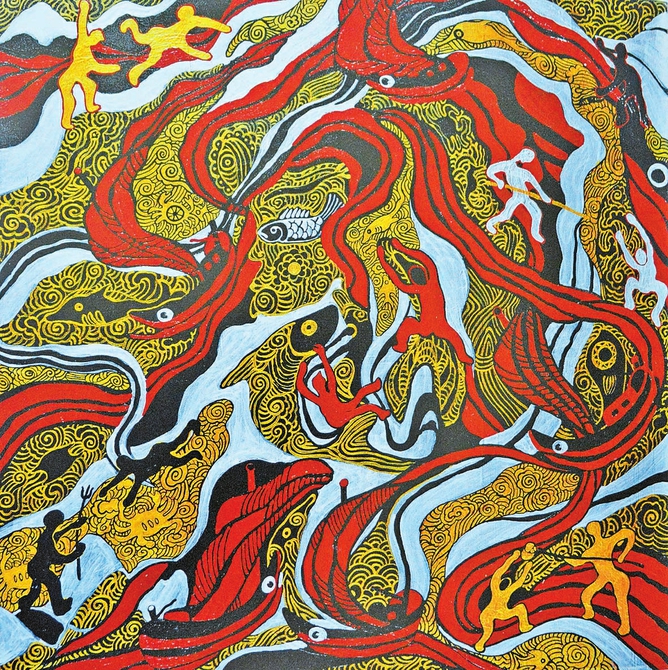

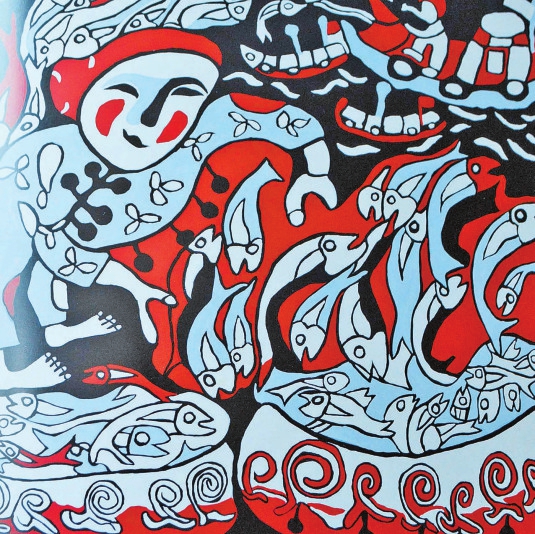

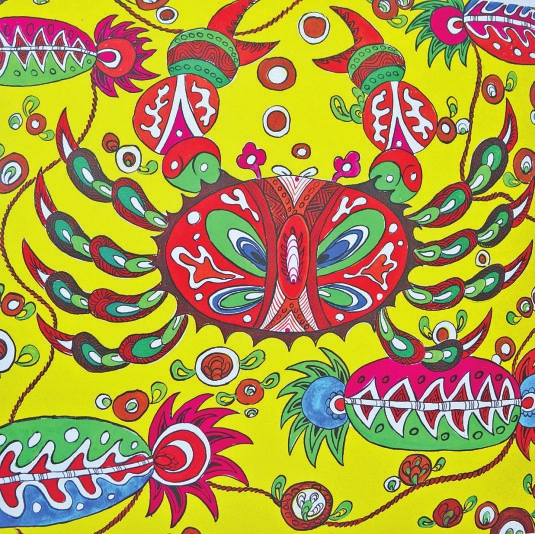

20世纪80年代兴起的舟山渔民画是体现海岛文化最好的标识。画作者多是渔民,他们对大海有着特殊的感情。舟山渔民画以现实主义的视角和浪漫主义的手法,再现了海岛地区的生产生活场景、民间民俗风情。以夸张的造型、奇妙的构思、艳丽的色彩,在中国现代民间绘画艺术中独树一帜。

舟山渔民画内容多为描绘海岛居民的生产劳动场景、海边风俗和民间传说等,注重地域特色。底蕴深厚的舟山海洋文化孕育着优秀的本土艺术,充满生机与活力的海乡为渔民画作者提供了广阔的创作舞台。

1982年,金山农民画辅导者吴彤章和渔民画作者们进行了深入的探讨,一致认为渔民画必须画渔民自己的生活,要在画中感到海风,在海风中闻到海腥味,并提出渔民画不用恪守中国画、油画的创作思维,不用照搬学院派画法,给予创作者广阔的想象空间。受此影响,舟山渔民画的创作一开始就自由自在且毫无拘束,表现出近乎原生态艺术的生动和狂野。

1987年,舟山市现代民间绘画展在北京中国美术馆展出,淳朴的作品获得了各方好评。1988年,舟山市所属的定海、普陀、岱山、嵊泗4个县(区)被文化部命名为“中国现代民间绘画画乡”。

舟山市文化馆副馆长徐锋认为,舟山渔民画有以下几个审美特征:

一是浓郁的生活气息,强烈的地域特色。舟山地处海岛,渔民们祖祖辈辈生活在这里,渔民画的创作者热爱自己的海岛,热爱自己的劳动和生活。他们以生活中客观事物的真实形象为基础,大胆创意,用画笔抒发对生活的真情实感和对大海的深情眷恋,作品散发着浓郁的“海腥味”。

二是夸张的造型,奇妙的构思。渔民画凭印象作画,对生活当中的事物擅长多角度、多侧面的表现。比如捕鱼、捕蟹要用到很多工具,创作者就把不同时间、不同空间、不同视点和各种物体的特征概念交织在一起,把自己感兴趣的东西都描绘在一幅画面中,令画面充满生活信息。

三是在造型上不受任何限制。渔民画常常以自己的情感为中心,根据需要在同一画面里采用仰视、俯视、平视、侧视等角度,构成舟山渔民画特殊的构图模式。

四是艳丽的色彩,明快的线条。渔民画吸收了海岛传统艺术的用色特点,按照自己的思想意图和审美需求进行重新安排。画家喜欢用原色,使画面看上去典雅、鲜艳、高贵,又极富装饰效果。

五是平面的构成,移动的视点。散点透视法一般应用于中国的山水画和欧洲现代派作品,舟山渔民画中也能把客观物象在平面上表现出来,使它们具有立体感和远近空间感。

六是丰富的内容,多样的风格。舟山渔民画经过多年的发展,已经成为有着丰富生动内容的现代民间绘画。在内容上各种以海为题材的作品层出不穷。嵊泗渔民画以表现渔民与风浪搏斗的艰辛和海岛民间传说为题材。岱山渔民画以海洋鱼类为题材,想象丰富,变形奇特。普陀渔民画善于从海岛生活上挖掘题材。

近年来,渔民画在创作手法上不断创新,发展了油画、水墨、剪纸、版画、细描等多种形式。普陀东极渔民画采用纸版画形式,色彩更加强烈,层次更加丰富。岱山渔民画在黑卡纸上做文章,拓、印、描多种手法并用,画面制作更加精致。嵊泗渔民画采用布面油彩作为制作手法,粗犷豪放中有几分细腻柔和,艳丽中多了几分宁静。

2014年4月21日,舟山渔民画产业协会成立。这个协会由全市渔民画行业的企事业单位和渔民画作者自愿组成。协会团结全市渔民画画家、衍生产品研发企业和所有支持舟山渔民画事业发展的各界人士,搭建创作交流平台、产业服务平台和人才交流平台,探索产业化经营模式,推动渔民画产业的发展壮大。

时隔28年,2015年11月舟山渔民画重返中国美术馆。这次的作品依然真实地再现了舟山渔民的本色生活,但与上次不同的是,渔民画赋予了新的艺术概念,创新了绘画技巧,并衍生出系列工艺品。赢得了观众的喜爱。