大轮螺

壳呈低 圆锥形,结实,黄褐或青灰色,具淡黄褐色壳皮。螺层约9层。壳顶低。各层宽度增加迅速。螺旋部有4条呈念珠状的螺肋,体螺层有5条。肋的宽度不等。缝合线深呈沟状。沿着缝合线的上下2条螺肋上面,有红褐色和白色相间的斑点。壳基部平。脐孔大而深。在脐孔周缘有具齿状缺刻的螺肋,在此肋外围有2条较深的螺沟。厣角质。

圆锥形,结实,黄褐或青灰色,具淡黄褐色壳皮。螺层约9层。壳顶低。各层宽度增加迅速。螺旋部有4条呈念珠状的螺肋,体螺层有5条。肋的宽度不等。缝合线深呈沟状。沿着缝合线的上下2条螺肋上面,有红褐色和白色相间的斑点。壳基部平。脐孔大而深。在脐孔周缘有具齿状缺刻的螺肋,在此肋外围有2条较深的螺沟。厣角质。

生活于浅海泥砂质海底。见于广东和海南沿海,日本、爪哇和斯里兰卡也有分布。

铁斑风螺

壳较小,结实,黄白色,具棕色斑点。螺层约8层。在各螺层的中部和体螺层的上部扩张形成肩角,肩角上有结节状突起。体螺层稍膨大,有2条不完整的橄榄色色带。壳口梭形,内面谈棕色,刻有多数沟纹,外缘有紫褐色镶边。外唇边缘加厚,近后端弯曲形成1个棱角。前缺刻浅。内唇紧贴壳轴。前沟短小。厣柳叶形,角质,一侧具齿。

生活在低潮线附近的砂滩上。见于我国台湾和南海沿岸。为西太平洋热带海区习见种。

钝梭螺

壳纺 锤形,前后两端延伸呈剑状,中部卵圆形。壳呈肉色,富有光泽。壳面具环行沟纹,在两端剑状突起部的环纹较明显。壳口狭长,下方稍宽。外唇较厚,弧形;内唇薄,中部膨圆。前、后沟极长,呈半管状,尖端部稍向背方翘起。

锤形,前后两端延伸呈剑状,中部卵圆形。壳呈肉色,富有光泽。壳面具环行沟纹,在两端剑状突起部的环纹较明显。壳口狭长,下方稍宽。外唇较厚,弧形;内唇薄,中部膨圆。前、后沟极长,呈半管状,尖端部稍向背方翘起。

生活在浅海。见于南海,马来西亚、日本、澳大利亚也有分布。

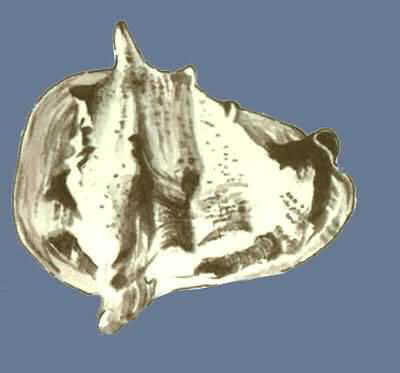

栉孔扇贝

俗称海扇、干贝始。其闭壳肌干制品称干贝。贝壳圆扇形。壳高略大于壳长。右壳较平,左壳略凸。铰合部直,中顶。左壳有粗肋10条左右,右壳约有20余条较粗的肋。两壳肋均有不规则的生长棘。前耳大于后耳。壳表呈浅褐色、紫褐色、橙黄色、红色和灰白色。外韧带薄,内韧带发达。足丝孔位于右壳前耳腹面,并具有6~10枚细栉状齿。

栖息于自低潮线至60余米或更深的海底。以足丝附着在岩石或贝壳上。分布于黄渤海,朝鲜、日本也有分布。干贝营养丰富。贝壳可作贝雕的原料。是人工养殖种类。

缢蛏

贝壳长形 ,背腹缘近于平行,前、后端圆。壳顶位于背缘,略靠前方。外韧带。生长线明显。壳的申央稍偏前方有1条自壳顶至腹缘微凹的缢沟。壳面被1层黄绿色的外皮。壳内面白色。壳顶下方有与壳表凹沟相应的1条突起。铰合部小,右壳有主齿2枚,左壳有主齿3枚。

,背腹缘近于平行,前、后端圆。壳顶位于背缘,略靠前方。外韧带。生长线明显。壳的申央稍偏前方有1条自壳顶至腹缘微凹的缢沟。壳面被1层黄绿色的外皮。壳内面白色。壳顶下方有与壳表凹沟相应的1条突起。铰合部小,右壳有主齿2枚,左壳有主齿3枚。

埋栖型贝类。生活于河口或有少量淡水流入的内湾。广布于我国沿海,日本也有分布。肉味鲜美,为我国重要养殖贝类。

地纹芋螺

贝壳呈筒状。螺旋部略高出体螺层。每一螺层缝合线的紧上方和体螺层的肩 部有1列明显的结节突起,在体螺层肩部结节突起约有10个。壳面平润,淡肉色,饰有褐色网目状的细小花纹。在体螺层上、中、下3部各印有1条宽的断续的紫褐色色带。壳口狭长。

部有1列明显的结节突起,在体螺层肩部结节突起约有10个。壳面平润,淡肉色,饰有褐色网目状的细小花纹。在体螺层上、中、下3部各印有1条宽的断续的紫褐色色带。壳口狭长。

该种动物具毒腺。人不慎被咬伤后有生命危险。它生活在低潮线附近至数米水深的砂滩上或珊瑚礁间。见于我国西沙群岛和海南南部,为印度--西太平洋广布暖水种。

货贝

壳小,背部中央高起,两侧较低平,在贝壳后方的两侧形成结节突起。螺旋部被珐琅质覆盖。背线不清 楚。壳面为鲜黄色,两侧缘部色较淡。背部具有2~3条灰绿色横带。基部平,黄白色。壳口窄长。唇齿粗短,每侧约12~13枚。壳内面紫色。

楚。壳面为鲜黄色,两侧缘部色较淡。背部具有2~3条灰绿色横带。基部平,黄白色。壳口窄长。唇齿粗短,每侧约12~13枚。壳内面紫色。

生活在潮间带中潮区至潮下带的岩石和珊瑚礁间。见于我国台湾、海南南端和西沙群岛,为印度--西太平洋广分布种。古时曾以贝壳作货币使用,故名。

棕带焦掌贝

壳小,长卵圆形。背部膨圆,两侧缘稍厚。壳面光滑具瓷光,乳白色,具有宽的棕褐色色带3条。螺旋部被珐琅质所覆盖。壳基部洁白色。壳口窄长,近直。外唇齿约16~18枚,内唇齿约14~17枚。壳内面白色。

生活在低潮线附近的岩礁间。见于我国海南和西沙群岛,日本、印度洋也有分布。