十五、胶莱运河南北入海口附近地貌遥感解译

胶莱运河南北入海口附近地貌遥感解译

黄海军 宋召军

(中国科学院海洋研究所,青岛,266071)

胶莱河南通黄海胶州湾,北联渤海莱州湾,是山东省东北重要的地域河流。该河是元朝初期开凿的人工运河,主要用于漕运粮食,因此又称之为胶莱运河。胶莱运河以潍坊高密市和青岛平度市交界处的姚家(隶属平度市)以东丰收沟口为分水岭[1],自丰收沟先东而东南后南至胶州市前店口汇入大沽河由胶州湾入海,全长

重新开凿胶莱运河将贯通胶莱两湾,形成渤海、黄海大环流,增强两湾水交换能力,改善海洋生态环境;开辟贯穿黄渤海的航运通道,使之成为中国的苏伊士运河,打造一条贯穿山东南北,改变山东全省经济格局的经济走廊。此外,胶莱人工运河将直接连通南黄海和渤海,大大缩短从渤海到南黄海空间距离和船只航行时间,其国防战略意义不言而喻。因此,研究胶莱运河南北入海口处的地质地貌条件,对重开胶莱运河无疑是十分重要和必需的。

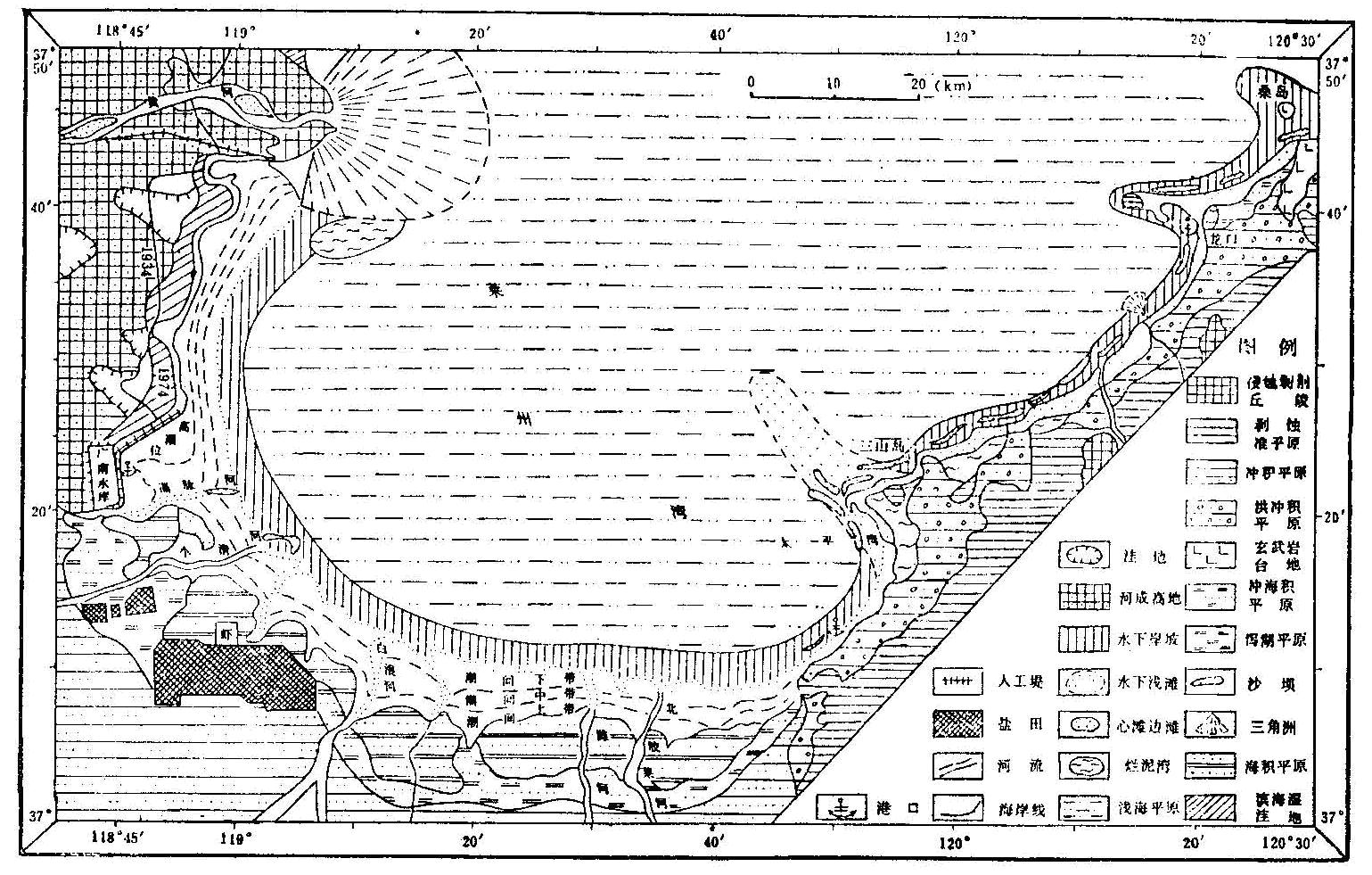

图1 胶莱河位置图

1 胶莱河南北入海口附近地区地质特征

1.1 胶莱河北端入海口附近地区地质特征

胶莱河北端入海口处的莱州湾地区地质构造复杂,著名的郯庐深大断裂贯穿中部,将菜州湾在地质构造、沉积建造、岩浆活动、矿产资源、地质发展史等方面分为两个截然不同的构造单元(东部区和西部区) [2]。

莱州湾出露最老的地层是元古界地层,主要分布在东部区莱州城附近和龙口市屺坶岛,而其他时代的地层基本上被大面积第四纪沉积物所覆盖,通过钻孔揭示,本区古生代、新生代地层主要分布在西部济阳坳陷,中生代地层主要分布在东部隆起区。

胶莱河北端入海口附近地区主要为印支期的玲珑岩体,呈NNE向展布,分布在莱州、招远、平度、龙口境内,

胶莱河北端入海口地区位于安邱一莒县断裂上,该断裂是郯庐深大断裂(在山东境内称之为沂沭深大断裂)的四大主干断裂中的一条(图2)。在莱州湾地区只见之中三条,它们是鄌郚一葛沟、安邱一莒县及昌邑一大店断裂,呈180一250 走向延伸。由南往北角度变小,三条断裂构成一堑一垒的形式,纵贯山东中部,断裂前期左行扭动明显,到了新生代以右行扭动为其特征。西侧下沉,东侧上升,形成于前震旦纪,而活动延续至今。该断裂对于断裂带附近地层、构造、岩浆活动,成矿、地震、河流走向均有明显的控制作用。

莱州湾地区第四系分布广泛,成因类型繁多,其分布明显受构造、地貌制约。东部区为稳定缓慢的抬升区,沉积物主要分布在平原、河谷和海湾沿岸地带,厚度一般小于

该区沉积物类型主要有残积物、残坡积物、冲洪积物、冲积物、海积物、风积物、冲海积物、湖沼沉积等。这些沉积物分布具有明显规律性。胶莱河北端入海口处为全新统海积物,主要岩性为黄褐色砂、砂砾、粉砂及海相贝壳等。

莱州湾地区新构造运动不强烈,地壳较为稳定,但有局部差异运动,主要表现老断裂构造的复活。地震是新构造运动的另一种表现形式。据地震历史资料记载从公元前1831年-公元1949年发生有感地震103次,1968年-1980年统计的有级地震66次(其中1.1-2.0级25次,2.1-3.0级32次:3.1-4.0级9次),皆属于弱地震,而强地震皆发生在本区以外陆区和海区,有历史记载以来共发生Ms>7级地震4次,其中公元前70年6月1日安丘地震7级,

1.2 胶莱河南端入海口附近地区地质特征

胶莱河南端入海口处位于胶州湾北部。该区大地构造位置属于新华夏系第二隆起带胶东隆起区,该区从元古代末至古生代长期处于隆起剥蚀过程,中、新生代以后,由于太平洋板块向欧亚板块俯冲挤压,致使胶东隆起区的基底壳层发生大规模破裂,形成三个次级构造单元,由北向南分别为胶北隆起、胶莱坳陷、胶南隆起。而胶州湾恰位于胶南隆起的东端与胶莱坳陷接合处的特殊地带[5]。

本区出露的主要地层为白垩系下统青山组(K1q)。下部为沉积岩一火山碎屑岩;中部由中基性和中酸性火山熔岩及凝灰岩组成,岩性纵横变化较大,胶州湾北部主要有伊丁石玄武岩,安山岩、气孔状、石泡状及球粒状流纹岩。本区的青山组进—步划分为两个亚组。

胶州湾第四纪沉积物比较发育,沉积类型多样,主要有残坡积、冲洪积、冲海积和海积。胶莱河南端入海附近地区主要是全新统海积层和全新统冲海积层。主要岩性为灰褐色粘土质粉砂及粉砂质粘土,厚度5~

在胶州湾的东部和西南部的低山丘陵区,分布着两个规模巨大的小珠山和崂山复式岩体。它们是青岛一胶南一日照等巨大中生代岩浆岩带的组成部分,是燕山运动晚期岩浆活动的产物。每个复式岩体都由几个小岩体组成,每个小岩体都有各自的历史和独特的岩石类型。岩石类型复杂,反映了岩浆活动多期性。各小岩体多以岩基、岩株状产出。岩体分布明显地受NE向区域性断裂控制。

胶莱河南端入海口处地区主要为NW向断裂。但这些断裂规模小,连续性差,其作用次于胶州湾地区的NE向和EW向断裂,不占主要地位。但是,规模较大的北西向断裂往往与地震活动有关,此组断裂属于张扭性质断裂,与NE向断裂形成共轭,构成胶州湾典型的棋盘格子式断裂形式[5]。

通过《山东省地震史料汇编》资料(年限从公元前1831~公元1949年)和《山东地震目录》(1968~1980年)统计,青岛、胶州、即墨、胶南等地区,大大小小地震有记载的达80次,1949年以前有43次之多,多数应属于有感地震。1968~1980年共发生39次地震,属于3~4级地震只有两次:一次发生在胶州湾(36010’N、120008’E)震级为3.2,时间

2 胶莱河南北入海口附近地区地貌特征

2.1 胶莱河北端入海口附近地区地貌特征

胶莱河北端入海口(北胶莱河入海口)附近区域地处莱州湾南部湾顶岸段,主要受沿岸几条入海河流来沙的影响,部分湾底泥沙受海洋动力作用参与了沿岸地貌的塑造,广泛发育了全新世中期以来形成的海积平原。该处岸段基本不受现行黄河泥沙的影响[2]。本区海底属水下三角洲和浅海堆积平原,滨岸为水下岸坡或浅滩。

冲洪积平原 分布于本区东部低山丘陵前缘,由棕黄色,黄灰色含砾粉砂和粉砂质粘土组成。

冲积平原 分布于北胶莱河、白浪河之间的莱州湾的南部地区。由流经本区的白浪河、虞河,堤河、潍河和北胶莱河冲积物组成,地势平坦。冲积物为棕色粘土及粉砂组成。本区的河流均呈南北向入海。河道内为中细--中粗砂夹砾石。冲积平原偶受特大风暴潮侵害。

海积平原 分布于冲积平原的南部地区,宽3-

图2 胶莱河北端入海口处周边地貌图(引自文献[2])

本区潮滩平均宽4

潮间河道 是贯穿潮滩主要负地形(图3)。由上述本区入海河道之主槽、河口深槽及拦门沙组成,其河道的潮间尾阊槽道平均宽数十米至百余米,平均水深0.5

白浪河 向东北方向入海,口门深槽达

潍河 口门偏南,其深槽达

北胶莱河 潮间河道平均水深

潮沟 上述河流潮间槽道在陆地长期断水时期成为潮水通道。在主槽两侧发育潮水支沟,与主沟大角度斜交,呈羽状。

潮间沙堤 分布在潮间下带靠低潮线附近,相对起伏0.2

水下岸坡大致在

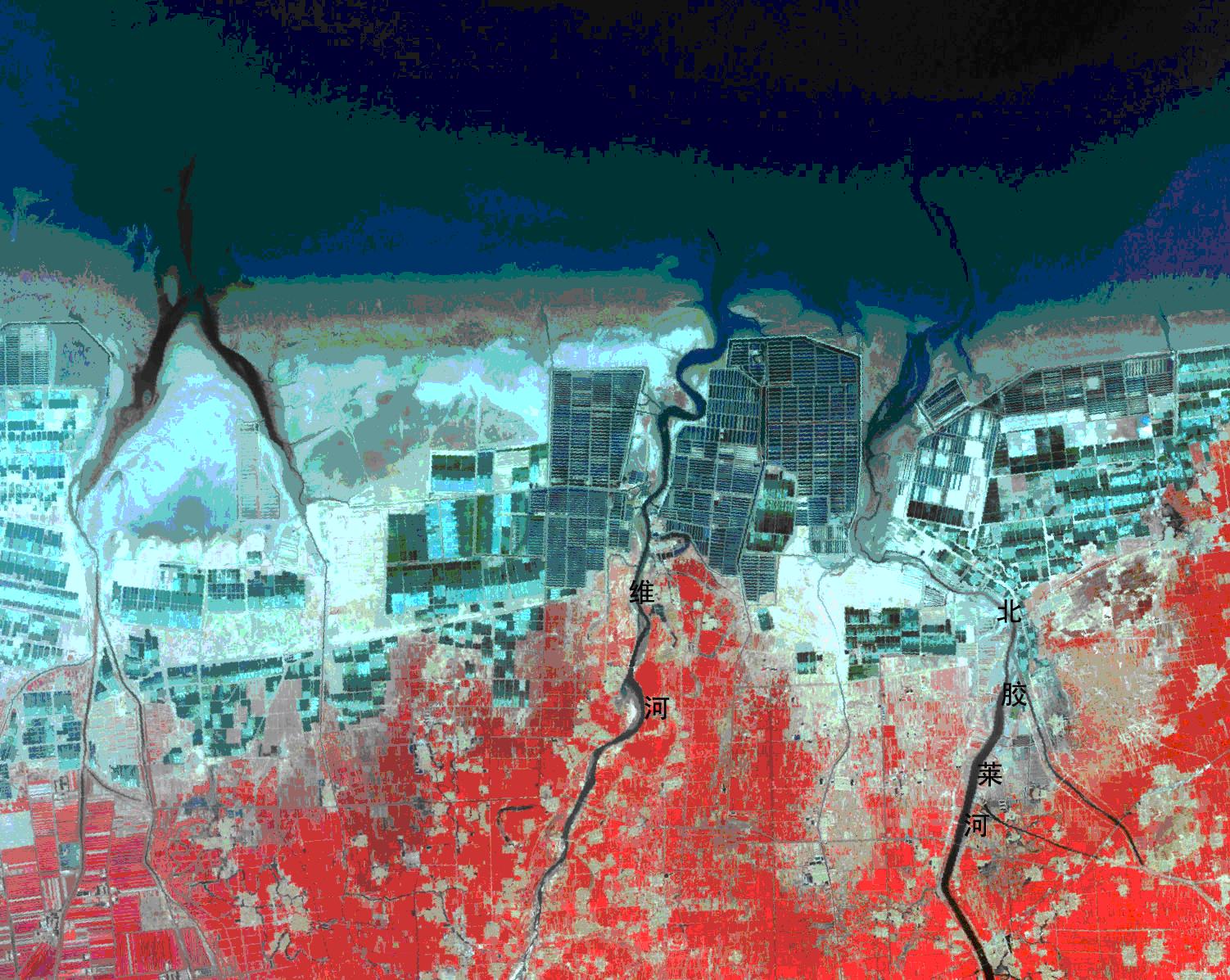

图3 胶莱河北端入海口附近地貌遥感影像图(

在北胶莱河河口及其西侧岸滩,海岸冲淤变化最为剧烈。如1984-2000年间,由于人类围垦滩涂活动频繁,引起本区岸线快速向海推进。此间围垦滩涂面积约为

图4 北胶莱河河口及其附近岸滩变化遥感解译图

在北胶莱河河口东侧岸滩,尽管在1984-2000年的17年间岸滩上兴建了许多盐田和养殖池,但都是在修筑的海堤靠陆一侧(图4),因此,本处岸段基本处于稳定状态。

2.2 胶莱河南端入海口附近地区地貌特征

胶州湾沿岸陆域以红石崖—板桥坊附近为界,其西、北侧,主要为平原区,包括了海积平原、冲海积平原、冲积平原相侵蚀剥蚀准平原等[5],并有白沙河、墨水河、大沽河、洋河等河流经其上,在河口附近发育了规模不等的冲海积平原及湾顶宽坦的粉砂淤泥质潮滩。

本区为典型的剥蚀准平原,地面低下,起伏甚微,其最南部高程为

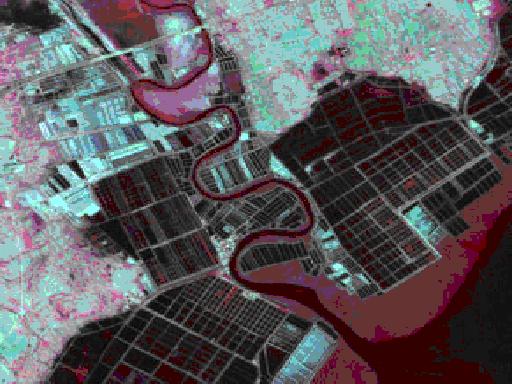

本区所处的胶州湾北侧陆区,河流较多,它们呈放射状辐聚汇流于海湾。但河水暴涨暴落,枯水期很长,河床常干涸外裸,其上游河床多为砂砾质,且较窄陡;中、下游河道略展宽趋缓,沿河两侧有小型河谷平原发育,向海低倾,至河口附近过渡为海积平原,河床内常有许多心滩分布。大沽河至本区已是其下游近口河段,曲流发育(图5),从河西屯至海图

图5 大沽河下游近口河段曲流发育遥感影像图(