中国雪龙号科考船,与南极冰山相辉映

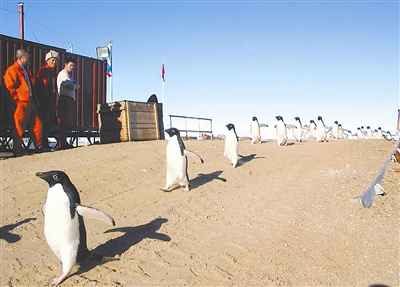

一队企鹅,大摇大摆地从工地走过

自1984年,中国人第一次踏上南极,此后已经完成的26次科考,中国取得了举世瞩目的科研成果。

然而,在长达近20年的南极科考中,南极中山站和长城站的站房,却一直是由集装箱改造的简易站房。从2002年开始,两站开始大规模拆旧建新,6000平方米的永久性建筑矗立南极。8年来,有一支中国建设者队伍,鲜为人知,却一直是科考队最累、最苦的人。他们,像一块厚重的基石,深埋南极大地,默默无闻,却永远支撑着中国南极科考事业。

老刘无言,独自拂面匆匆走开,有点佝偻清瘦的背影,映衬着渐行渐远的雪龙号

去南极需要理由吗?

“不需要!如同爱一个人一样。

南极,它是绝地;它是美丽;它是传奇;它是梦想;它是传说;它是神秘;它更是诱惑……”

这是一位曾到访南极的年轻记者的回答。里面充满了激情,浪漫,以及文人气质的血脉贲张。

同样的问题抛给刘笃斌:去南极需要理由吗?

“谁不想去南极啊?!”刘笃斌反问。再没有更多华丽的辞藻了。

2010年11月10日,此时,这个56岁瘦成麻秆样的男人,已经5次到访南极。而在不远处的深圳盐田港,即将启航的雪龙号上,本该有一个属于他的舱位,人生第6次的南极之旅,这个男人要失约了。

第六次,就在赴南极的一切手续都办妥之后,启程前的一次例行体检中,刘笃斌被检查出身体钙流失严重,相关指标甚至不及自己91岁的老母亲。医生怀疑,这与刘笃斌在南极特殊磁场生活时间过久有关。

第一次,记者问:这次去不了南极,遗憾吗?

此时,大家还不熟,刘笃斌也绷着,但他并没有给记者一个标准答案:不遗憾,我都去过5次了。只有苦和累,不去也好。

第二次,采访告一段落之后的饭桌上,记者再问:这次没去南极,有什么不放心的吗?

此时,和刘笃斌已经稍有熟络,他喃喃地说:没什么,就是代我的队长,第一次担任队长一职,有点担心他。

第三次,在送别雪龙号的码头,随着几声短促的启航汽笛划破港口的天空,在热闹喧噪的送别曲中,老刘一个人站在岸上,与数米远雪龙号甲板上的弟兄们,就那样互相对望,招手挥别,然后,终于忍不住,泪水无声地从彼此眼中滑落。男人对望男人,泪眼相望泪眼。男人的眼泪,里面总是涵盖了太多的辛酸和道不尽的种种。

这一次,无须再问,一边同样掉泪的同事老董却故意打趣:这滋味好受吗?

老刘无言,独自拂面匆匆走开,有点佝偻清瘦的背影,映衬着渐行渐远的雪龙号。

的确,老刘后悔了。但是,如果去了,老刘的命,或许就交代给南极了。2009年那趟,雪龙号还未到达南极,老刘在甲板上简单的一个蹦跳动作,便造成右腿骨折。南极特殊条件下,伤腿不恶化也不生长,就是带着这条伤腿,老刘愣是在南极又苦干了3个月。只是,至今右脚依然肿胀,“医生说,时间太久了,治不好了”。

记者终于找到了那个标准答案,但不可否认,三次不同的答案,这就是刘笃斌复杂内心的真实写照。盐田港送别后,看过这个男人流泪的记者,也就跟着大家一起喊刘笃斌“老刘”了。

“跟我们去南极吧,你技术那么好,南极建设需要像你这样的人”

去南极,是一种机缘。

48岁那年,当国家海洋局的领导对老刘说:跟我们去南极吧,你技术那么好,南极建设需要像你这样的人。

于是,这个男人的内心开始躁动。

老刘没读过多少书,正经的学只上到小学三年级,之后遇到“文化大革命”就辍学了。理论知识不多的老刘,对图纸、施工、机械,却有着天然的领悟力。

“图纸上画的,和实际施工还是有很大差别的,别人看图纸未必能想象到出来的效果,可我一下子就能在脑子里出现实际的样子。我一看到图纸,便有一种天然的立体感。”老刘说起自己的这个本事,相当地高调。

老刘的这身本事,在业内也是小有名气的。2000年前后,正值国家海洋局为南极中山站、长城站设计全新的站房,图纸出来后,有人推荐老刘去给改改图。几个来回,包括设计师和海洋局的领导,都对老刘留下了深刻的印象。

“老刘,我们南极的中山站和长城站面临改建,要不然你来干吧。”海洋局领导发出邀请。

老刘一听,正中下怀啊!

“南极!谁不想去啊?”老刘没有那么多华丽的辞藻来形容当时的心情,理由简单而质朴:那地方咱没去过啊!再说,一般人也去不了吧,更别说工人了!

去南极,对老刘来说,还有一层含义:挑战自己。

“那时候,我在国内什么也不缺了,对一个男人来说,没意思了。”老刘说,那段时间,“到南极干工程,能干得下来吗?”,这个问题久久在心里反复自问,也恰恰是这个疑问,让他有了挑战的欲望。

2002年,老刘以中铁建工南极项目经理的身份,第一次奔赴南极。

此后,2003年、2007年、2008年、2009年,老刘共赴南极5次。

5次南极之行,老刘交了很多“能过命”的兄弟。他们有自己的工友,有雪龙号上的船员、船长,有来自各单位的科研人员。

这些人,都见证了老刘和他的弟兄们,如何在南极日以继夜地拼命的。

整整5分钟,没有一句话,过去几个月的苦和难,都在男人的泪水里统统宣泄了……

2002年,踏上南极大陆,老刘此行的任务是拆除长城站文体栋、发电栋基础、西湖引水桥、泵房及中山站生活栋,共计300多吨钢材板材。

拆除工程,看起来容易,但只要在南极,就没有容易干的工程。

这一年,和老刘一起拆除旧站房的工人一共只有两名――一个是自己的师兄,一个是自己的师弟。

三个工人,站在与冰雪融为一体的建筑物前,有点傻眼。

不远处,雪龙号正在卸载这一年的科研物资。由于一条2米多宽的大冰缝,横亘在雪龙号和南极大陆间,如果一不小心冰块崩离,机械设备和人员都会掉入冰冷刺骨的海水中,卸载速度极慢,工程用的机械施工设备迟迟上不了岸。

大型机械设备远渡重洋从国内运过来,但就是干瞪眼进不了场,老刘无计可施,但又不能坐等时间流逝。一切都回归到最原始的状态,老刘带着弟兄,用大锤、钢钎,就那么一点一点地凿,一点一点地拆。

这么干了整整一个星期,进展缓慢,单是建筑物上附着的冰,就够老刘凿的了。75天的施工时间,眼看着过了7天,老刘心想,“这下玩砸了,一来就不顺利啊!”

这一晚,开完碰头会,布置完第二天的工作,老刘趴在桌子上,终于几近崩溃地给上海的后方项目负责人老董写信:临行之前,做好了充足的准备,但一到南极困难实在太多了……

老刘边写边掉泪,这像一封投降书,但远在万里之外的人,除了精神上的支撑和鼓励,又能帮上什么忙呢?老刘知道,自己没有退路。再苦再难,75天,时间一到,拆除任务必须完成。

老刘常说一句话,“困难再多,办法总比困难多”。接下来的故事便落入了“俗套”――艰难的开始,奋力地追赶,圆满的完成。老刘的2002南极记忆,没能摆脱这个看似“俗套”的情节设置。

这一年,当雪龙号凯旋回国,到达上海站。船一靠岸,老刘看到负责后方支持的老董,便跑过去,两个男人拥抱在一起,痛哭流涕。整整5分钟,没有一句话,过去几个月的苦和难,都在男人的泪水里统统宣泄了。

除了2002年第一次到访南极,2007年遭遇的巨大挑战,被老刘誉为自己南极施工“最艰难的时刻”。

在做中山站永久性建筑的基础时,打桩成了最大的问题。

“按照图纸我们往下打,结果一打下去,下面全是基岩,非常硬。那时候又赶上机械在雪龙号上卸不下来,哎呦,急死我了。”这一次难,老刘记忆太深刻了。

有的地方,基岩埋得很深,挖了近2米深的大坑,仍看不到基岩露出来;有的基岩异常坚硬,钻头钻得通红,钻机连续烧坏了几次,都没办法在上面打下一个孔;有的地方好不容易钻下了一个孔,却遇到孔腔内不停地积水,无法浇注水泥;有时候又会遇到冻土层,挖掘机每天只能挖下20厘米,进展举步维艰。

基岩太硬了,老刘就想尽办法,向科考队申请了一些炸药;基岩太软,他就挖引水槽盒蓄水沟,24小时不间断排水,保持混凝土的凝固质量。

总之,用老刘自己的话说,办法总比困难多。甚至,他还自己动手改机械设备,让建在一个小山包上的物理观测栋,机械不用上山就能干活。

不知道是记者不太懂施工的缘故,还是老刘不太会说,对那些困难讲述,听着有点支离破碎。

被问急了,老刘就总结一句:“在南极干工程,里面的故事太多了,太曲折了,讲不完。”

在南极,天天这么刮风,停工了还干什么活?老刘不让停,兄弟们也不愿停。这背后有建设者的荣誉和自尊

中国工人的智慧和坚韧,在老刘身上体现得淋漓尽致。

在巨大的困难面前,他用智慧冷静而有分寸地解决着每一个难题。同时,他身上坚韧的毅力又带着身边的兄弟们熬过最难的时刻。

南极,在老刘的职业生涯中,意味着一个又一个挑战。而在老刘的讲述中,他战胜这些挑战的细节,又总是充满着一个北京爷们儿的小聪明。

南极风大,四五级的大风天是常态。老刘带到南极的中铁建工的一面旗子,挂了两个多月后,愣是被风吹成了20厘米的布条。在国内,这样的天气,作业就要停止。但在南极,天天这么刮风,停工了还干什么活?老刘不让停,兄弟们也不愿停。这背后有建设者的荣誉和自尊。

荣誉和自尊,不是口头说说使劲蛮干出来的。为了保证大风天作业安全,老刘专门安排两名队员用绳子拉住钢柱,使其稳妥就位。

度夏施工,正值南极极昼。大风天,伴着冰雪,刺透工人的五脏六腑,巨大的雪粒打在脸上像铁沙一样让人留下深深的划痕。为了保暖,工人一般都会怀里揣个保温杯,可遇到糟糕的天气,保温杯都能被冻成冰疙瘩。

“别看冷成这样,我们工人一干就是10多个小时,个个累得那汗能湿透厚厚的防寒服。”老刘说这话时,正穿着自己2002年第一次到南极时队里发的防寒服,他翻出一张照片给记者看。那上面,三个工人正在施工,不远处,漫天弥漫白雪,旗子迎风招展,而每个人的后背都浸湿了一大片汗渍。

风大难受,晴天也不好过。南极强烈的紫外线照射使皮肤马上变黑,然后结疤,继而开始脱落,仿佛结了痂的茄子,走到哪里,碎落的皮肤就掉到哪里。更可怕的是,由于长时间强烈的紫外线暴晒,加上长时间的电焊作业,很多工人都得了黄眼症,眼睛畏光睁不开,总是流眼泪。老刘也得过,他有土办法:在冰冷的海水中,睁开眼睛,一下一下地刺激治疗,居然很有效。

南极下一场雪,便能埋了施工场地。“这时候,不能偷懒,得赶紧安排人去扫雪。不然等雪冻在施工物上变成冰,就更难清理了。”老刘记得,有一年,正巧中国农历大年三十那天下了一场雪,施工队在南极唯一的半天假期,就这样泡汤了。

为了让施工场地不被冰冻,老刘想尽了办法。他搜罗来了站上所有的旧棉被覆盖在建筑材料上,后来,主体工程封顶后,他又在屋里用汽油桶点起几堆柴火,24小时不停地烧。

“不可能吧,南极哪儿有木头让你烧啊?”记者不信。

“嗨,从国内运来的所有建筑材料的木质包装,包括站上没用的边角料,让我都烧尽了。”老刘回答得很干脆。

事实上,这样做,对中国南极科考队,对雪龙号来说,也是一种减负。

在南极施工,单是建筑材料的运费就相当昂贵。有这样一种说法:一粒沙从中国运到南极,价同黄金。而按照国际南极公约,任何国家在南极的活动后,都要将包括生活垃圾、建筑垃圾在内的一切垃圾,打包运回自己的国家。

老刘的聪明就在此,他不仅烧了“垃圾”,还确保了施工不受恶劣天气影响。

说起环保施工,老刘还有一件得意事。

2007年,老刘第三次赴南极,这一次任务完成后,建筑剩余材料还有一些。老刘灵机一动,用这些材料为中山站义务修建了一块占地300平方米的停机坪。

“这是义务干的哦!”老刘再次重申,正因为这次义务之作,令中国第24次南极科考队党委研究决定,以“中国中铁”命名这个停机坪。

南极之美,令人晕眩。这时候,老刘会问,“值不值?”“值!简直太值了!”弟兄们回答

极昼的南极大陆,太阳不下地平线,顶多打个滚又翻上来。有时半夜撩起一角窗帘,外面依然阳光灿烂。

早上6点,老刘准时爬起床,不管多晚睡,起床的时间从来不变。餐厅的液晶电视屏幕上,外面温度、风速、气压这些天气数据实时显示。风刮得紧,至少也有六七级,老刘没着急,等着风小点了再让兄弟们出去爬高干活。

眼看着站上接二连三立起来的钢结构新楼,餐厅里遇到科考队员,有人问起来,老刘也会拍着胸脯说,“基础打得特别深,再大的风也能顶得住!”

能顶得住的,不仅仅是那些竖起来的钢梁建筑,老刘和他的工友们,在这个以科研人员为主的队伍中,以能吃苦和善干活,而结下了好口碑。

一年的工程基本完工时,老刘也想让弟兄们看看真正的南极是个啥样子。

从抵达南极的第一天起,几乎所有的工人都为工程忙活着,每天15个小时不停地干活、干活。科研人员们有任务,需要往南极内陆挺进;随队记者有采访任务,也跟着科考队在南极四处跑,唯独这些建设者,成天就在站上那点儿地方打转转。

为了让弟兄们领略真正的南极,老刘动用“关系”,借来科考队的交通设备,哥儿几个到南极冰盖上走了一趟。

天蓝得让人眼晕,冰盖一望无际,远远地似乎要与天连在一起。老刘和哥儿几个彻底撒欢儿了。老爷们一高兴,把衣服全脱了,在南极白茫茫的冰雪地里,好好地裸奔了一回。当然,还有那句虽然也很俗,但必然要喊的话――“南极,我来了!”

这一年,老刘是和11个弟兄们去的。看着他们高兴,老刘想起了自己第一次到冰盖时的情景。

2002年,老刘和两个师兄弟第一次到冰盖,也和这次一样,大家狂喊着,大叫着,在雪地里出溜,“雪厚,使劲摔也不会疼。”

“空气冷啊,但冷得痛快。那时候,就觉得整个世界都属于我了,所有的空气也都归我呼吸。”

“那天空,总觉得一伸手就能够着。”老刘和弟兄们跑啊,跳啊,却怎么也够不着那块蓝布。

再后来,几个人在雪地里,把布一铺,拿出带来的方便食品,来了一次浪漫的南极野餐。

南极之美,令人晕眩。这时候,老刘会问,“值不值?”

“值!简直太值了!”弟兄们回答。

每年的2月底,南极极夜即将降临之际,极光便会光临。那色彩,美不胜收,老刘都不知道要怎么形容了。“什么颜色都有,太美了,说不出来的美。”

有一次,正值中国农历大年三十晚上,极光也来凑热闹,为南极科考队员们表演了一场壮美的华彩乐章。

老刘喊着大家赶紧到门外守着,等啊等,“哎呀,又来了,又来了”,有队员喊。于是,整个中山站就笼罩在黄绿色的极光下,人们开始陶醉。

这时候,老刘会冲着自己的弟兄问:“值不值?”

“值!简直太值了!”弟兄们还是那个答案。

有时候,正在工地干着活儿,一队企鹅大摇大摆地从工地穿过,那样子,憨态可掬,一点也不怕人。

“人在南极是客人,人家企鹅才是南极真正的主人,凭啥怕咱啊!”老刘的话,透着敬畏自然,尊重生命的精神。

这时候,停下手上的活儿,工人们憨憨地笑着,目送企鹅一个一个跳下海。

这时候,老刘仍然会问:“值不值?”

“值!太值了!”弟兄们还是一样的回答。

其实,老刘问弟兄们这句话时,自己心里也在想,“活干得这么苦,这么累,遇到那么多眼看着就要过不去的坎,一年有小半年撂在这地方,到底值不值?”

问了多少回了,老刘给自己的回答,和弟兄们一样一样的。

给出这个回答之前,南极强烈的紫外线灼伤的皮肤,依然隐隐发疼;某个队员在南极遭遇的雪盲症刚刚褪去;雪龙号经过西风带时吐得人想去死的难受劲依然清晰。但是,大口喝酒,大口吃肉;战胜困难,享受此刻,这便是工人阶级的快意人生。

老刘没错过。

老刘的这些工友们,战友们,弟兄们,也没有错过。

他们不为人知,只将那坚实却看不到的基石,深深地埋在了南极大陆

2010年,老刘失约南极。但是,老刘的心一直在雪龙号上,一直和中国第27次南极科考队员们在一起。

“第一次去是好奇,第二次去是责任,再往后,南极于我,风光、经历都不重要了,只有这些兄弟情,让人难舍。”盐田港一别,两周后,记者在北京再次见到老刘,似乎为那次的流泪做着解释。

那些兄弟,不仅包括共甘共苦的工友,更有雪龙号上的船长、船员,还有南极科考的那些科研人员。

“去的次数多了,大家太熟了,关系太铁了。尤其我们中铁建工的人,在船上也好,