"4℃地图给了我们更大警示"――丁一汇院士

英国官方上周发布的一张气候地图再次搅动了世界。当欧盟竭力主张将气候变化控制在

记者:这几天,关心气候变化动态的人们似乎都注意到了英国发布的

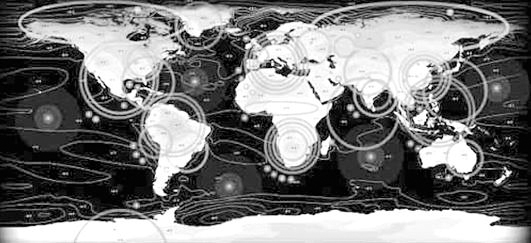

丁一汇:这张地图我看了,它的依据基本上来自两方面工作,一是根据2007年出版的第四次IPCC评估报告,该报告里就有

来源之二是近年(2007年以来)英国气象局哈德利气候与预测研究中心的研究结果,特别是其模式预测结果,英国和欧盟的科学家重新计算了气候变化对未来的影响,进一步支持了IPCC的结论:现在人类即将面对的全球平均气温上升

和IPCC第四次评估报告不同的是,英国这张气候地图进一步强调了

圈点我国

记者:这张地图发布的资料中,也特别提到和展示了中国面对气候变化的脆弱性,如资料中提到,全球平均气温上升

丁一汇:这张英国气候变化地图给出了不同地区不同系统的脆弱性结果,譬如从这张图上看,中国最里面是绿圈,再往左看这代表海平面上升,这就说明我们受海平面上升的威胁很大。另外这张图也给出了到本世纪末全球温度的可能变化。这张图的不同圆圈是相对于

全球气候变化带来的影响是世界性的,中国自然也不可能幸免,面对气候变化可能带来的各类自然灾害,我们一直处于高度戒备的状态,这些年我国把可持续发展立为国策,大力推动节能减排,发展低碳或绿色经济,也正是为应对气候变化采取的积极对策。我相信,如果更多的国人在气候变化问题上有更多的共识,并从自己做起,为节能减排做出实实在在的努力,中国受到气候变化的损失将会减少。

另外,当气候变化的灾害不能避免时,还可采取积极的适应措施,如防灾减灾和早期预警、修建大型工程、植树造林、保护生态系统等。

有何不足

记者:对这张地图,好像也有些不同声音,以您的看法,它还有哪些不足,问题又出在哪里?

丁一汇:能制出这张图也很不容易。IPCC的科学家一共用了7万多个数据,涵盖了从历史到现代气候变化影响的现状。但这些数据主要集中在欧美地区,大多是欧美科学家所揭示的。这些气候变化影响的事实在亚洲、非洲以及南美等地影响的数据较少,所以这张地图给出的科学依据还缺乏较高的代表性和可靠性,要用它来说明全球问题还显不足。其次,在对于未来气候变化的预测上,该图主要用了世界上现有的23个气候模式,但是这些模式也有较大的不确定性。第一,其对未来世界的排放情景的构建并不完善;第二,排放以后通过碳循环等海洋和陆地等吸收排放二氧化碳等的能力也有很大的不确定性,而这种不确定性会影响存留于大气中温室气体的浓度;第三,气候模式本身尚有待完善。

也正是由于这些不足,所以说这张图对未来的预测结果及其影响程度只能给出变化幅度而难以给出准确的数值。譬如说我们目前对未来100年温室气体不同排放情景下是

所以,关于气候变化的影响关键以及阈值的研究,还需要通过科学家的努力才能得到更好地解决,这也是今后气候变化研究的方向之一。

记者:再过30多天,全球瞩目的哥本哈根气候变化峰会就将召开,估计从现在开始到年底,气候变化将是一个日益热门的话题,作为国家层面的气候变化研究专家,您能否对国内外目前在气候变化研究方面的大致趋向作一描述?

丁一汇:当前气候变化的研究比二三十年前更为深入广泛,并且取得了很大程度的共识,但是也存在一些不同的声音和观点。主要表现在三个方面:其一对于气候变化的原因,有些科学家认为自然变化非常重要;第二个方面是,有科学家认为,气候变暖对全球经济和社会发展的影响主要是正面和有利的,有的科学家甚至认为气候变化是人类的福音;其三,有人认为气候模式还是有很大的不确定性,不能作为政府决策者的决策依据。

我觉得,出现这些争议是很正常的,气候变化作为一个科学问题始终是在争论中前进的。通过今后更多的研究,人们的科学认识也将会达到更高的共识。目前也正是由于对气候变化问题有较高的共识,才导致联合国制定了气候变化框架公约和京都议定书以及未来的哥本哈根议定书,科学的认识为这些政治决策和应对行动提供了有力支撑。

相关链接世界上哪些地区趋暖最严重

在过去的几十年间,北极暖化的速度是其他地区的两倍,很大一部分原因是能反射阳光并保持较低地面温度的北极冰层已经急剧减少。而在1979年之后的10年间,这种情况尤其严重,北极海冰在夏季的融化速率达到了10%之多。岸冰和积雪也相应地减少,这是由于地面温度上升速率比海洋还要快,从而导致气候在短期内出现严重反应。

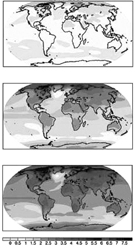

北半球的大陆相应较多,并且陆地的暖化速度比海洋要高,从而导致了北半球的暖化程度比南半球要高很多。左图显示了21世纪前叶、中叶和后叶,温室气体的大量排放所导致的全球变暖过程。

即使大气中温室气体和气溶胶的浓度稳定在2000年的水平,我们仍将目睹2100年的全球气温比工业革命前高出

即使温室气体的排放量在2015年达到顶峰,而后以每年3%的速率递减,在这种情况下,要把全球升温的幅度控制在

温室气体排量最高的10年间,平均每年都能让全球气温提升0.5%。

- 频道推荐

- 最新新闻