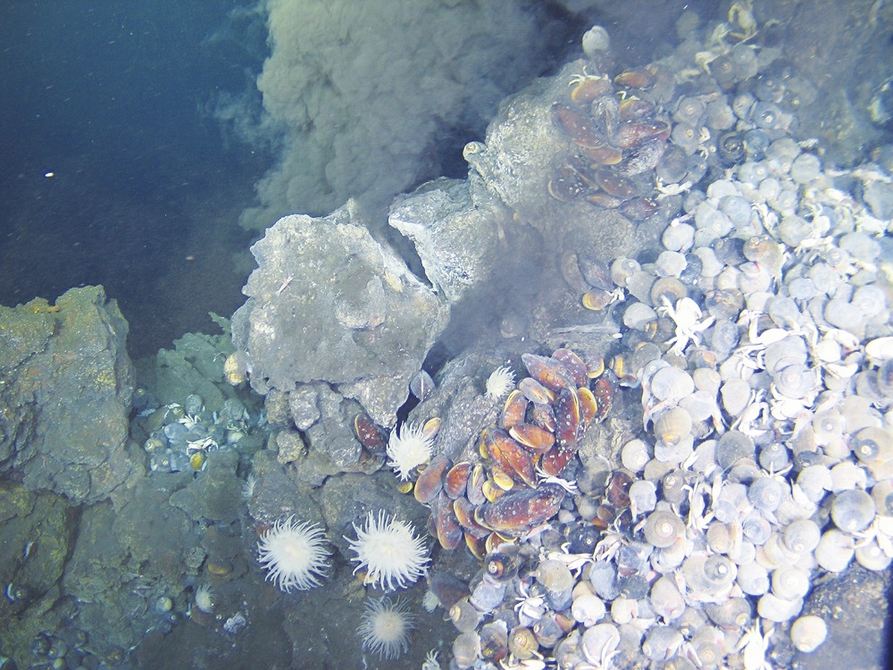

黑烟囱旁的热液生物群落

■本报特派记者王自堃

这并非一次顺利的下潜,却是一次高效的作业。

海底作业1小时49分钟,蛟龙号采集到百余只螺、20只白蟹、15只贻贝、1簇10只茗荷,采样篮上的生物箱塞得满满当当,宛如从热液区搬回来一整套生态系统。

这是“蛟龙”第7次潜入西北印度洋底,不仅在卧蚕1号热液区发现了新的热液喷口(黑烟囱),还收获大量生物样品,然而整个下潜过程却一波三折。

蛟龙号二进“龙宫”

东四区时间3月14日早8点,蛟龙号一天之内第二次起吊。

1小时前,大洋38航次第7次下潜(“蛟龙”总第129潜次)准备就绪。蛟龙号母船后甲板A型架主吊缆缓缓下降,潜器渐渐没入海中,转眼只剩下红色的“龙背”在浪涌中时起时伏。

此时,“蛟龙”与母船之间还有三根“脐带”相连。一根是极为粗大的主吊缆,另两根是系于“龙首”的笼头缆。

母船在前顶浪,潜器随波上下。相对运动间,“脐带”仿佛有了生命,一根笼头缆猛然一个抖动,碰到了潜器的LED灯,造成潜器内接地值一度高达0.9毫安(正常值是0.1毫安以下)。接地值的升高,意味着潜器电气设备有渗水短路的可能。

卧蚕热液区深度在3100米左右,从水面下潜到海底耗时约1小时。“如果接地值长时间超标,海水对电路的腐蚀将会加剧,极大威胁着潜器的安全。”现场总指挥于洪军说。经水面支持部门与舱内潜航员沟通,现场指挥部决定:回收潜器。

现场应急处理争分夺秒。潜水器本体部门用10分钟,将LED灯受损部位密封隔离。载人舱内再次通电检查,接地值恢复正常。

“不能因为一个部件的损坏就耽误整个潜次。”实习副总指挥李德威说,自海试到试验性应用,经过百余个潜次的历练,“勇于担当,临危不惧”已成为蛟龙号保障团队的“底色”。

8时01分,轨道车护送着蛟龙号稳步前行。系缆、放缆,A型架操作手操控着主吊缆、笼头缆,一张一弛,尽显娴熟。8时13分,A型架轻舒猿臂,摆荡至合适位置,潜器缓缓入水,蛙人解缆脱钩。经舱内人员检查,潜器状态一切正常,8时21分,“蛟龙”开始向着“卧蚕”深潜。“黑烟囱”终现海底

37℃,这个温度在“蛟龙”载人球舱内持续了1个多小时。下潜科学家、青岛海洋地质研究所副研究员崔汝勇看到潜器在水面上晃了一下又回到半空,继而落至甲板。潜航员傅文韬热的光着膀子,和担任主驾驶的实习潜航员刘晓辉一起,排查舱内接地值升高的问题。

还未下潜就回到甲板,虽然让崔汝勇意外,但潜航员和水面支持人员冷静有序的排查给他吃了颗定心丸。当“蛟龙”再次回到大海的怀抱,崔汝勇期待已久的下潜终于开始了。

10时10分,“蛟龙”抵达预定深度,抛弃下潜压载,准备近底航行。这个时候,出现了新的接地值升高问题。

“把潜水器上的设备全部断电一次,逐一排查寻找接地值异常原因。”虽然是第一次独立担任主驾,但潜航员过硬的心理素质,在刘晓辉身上体现得分毫不差,现场指挥部评价他“思路清晰、操作稳定”。

下潜经验丰富的傅文韬在一旁协助,然而排查后并未找到故障来源,他迅速将舱内情况报告给了现场指挥部。

时间一分一秒过去。潜航员经与现场指挥部协商,决定先进行原地小范围作业,并时刻注意设备运行情况,以便进一步确定故障原因。于洪军说,作出这样的选择,既是基于潜航员熟练的操作技能,也需要科学判断和果敢的勇气。“一方面,接地值异常尚未达到抛载上浮的上限,另一方面,贸然选择上浮也意味着失去了原地排查的机会,离开一定的水深环境,故障可能无法复现。”

与此同时,科学家仍在仔细观察周边海底的情况。“第二次布放入水的位置比预定位置偏差了近百米。”崔汝勇发现,蛟龙号抵达的这片海底并不在事先准备的地图上。没有了地图指引,在高低起伏、层峦叠嶂的海脊区域寻找热液活动,近乎盲人摸象。

观察窗外,海底灰暗、萧瑟,隐隐约约间,却似乎能看到铺洒在黑色玄武岩周围的一层黄褐色“细砂”。有着30年大洋矿产资源调查经验的崔汝勇立时喜出望外,这层“细砂”便是随热液扩散、沉淀的硫化物碎屑!

“附近一定有黑烟囱!”崔汝勇告诉潜航员。蛟龙号循着热液活动的蛛丝马迹,航行不过百米,在一道海山斜坡上,一座此前从未被标记过的“黑烟囱”出现了!

三千米下的生命“绿洲”

这里,一半是海水,一半是火焰。

找到“黑烟囱”后,潜航员立刻开始取样。硫化物样品、热液羽状流样品依次收入囊中,高温探针测得的热液流体(黑烟)最高温度达到336.8摄氏度。“黑烟囱”可算是不折不扣的海底火焰山。

在冰冷海水的作用下,烟囱内外温差大得惊人。烟囱口热液流体温度可达上百摄氏度,但烟囱口周围温度会骤降至十几摄氏度。此时,只要潜航员保证“蛟龙”在安全作业距离,“火焰山”就不会对潜器安全构成威胁。

3000米深处,海水温度通常低于2℃。这里终年无光,水压高至数百个大气压,本不是生物宜居之地。然而,“黑烟囱”的出现却给海底播撒下一片生命“绿洲”。

“蛟龙”沿山坡缓缓攀升,穿过缭绕的黑烟,山顶处的景象向3位下潜者展现出深海最温柔多情的一面。岩青色的螺群与红褐色的贻贝杂然一处,明黄色的海葵点缀其间,白蟹与盲虾在其间漫步。海水实在太冰冷了,这些热液区的生物就环绕在温暖的烟囱壁周围,像紧紧抱着火炉取暖。黑烟一直弥散到较为平坦的山顶,如春雨般飘洒,滋养了独特的热液生物群落。

对于随船科学家而言,这些珍贵的热液生物样品是无价之宝,对于深海生物多样性研究、全球尺度下热液生物区系划分,以及极端环境生物基因资源评价等都具有重要研究价值。

11时59分,蛟龙号完成采样任务,在接地值故障无法排除且存在水声通信障碍的情况下申请上浮。

14时,“蛟龙”回收至甲板。

面对满载而归的蛟龙号,在甲板上迎接的人们既惊奇又喜悦。奇的是蛟龙号在短时间内取得了如此丰富的样品,堪称高效;喜的是虽然此次下潜颇费波折,却意外发现了新的热液喷口。

于洪军表示,蛟龙号载人深潜团队是一支能打硬仗的队伍,他们敢于面对复杂局面,勇于战胜困难,在一次次“真刀实枪”的深潜中不断磨砺成长。下一步,国家深海基地管理中心将集中力量系统分析与梳理航次中出现的问题,力争在“蛟龙”未来升级改造时全面解决,保持其世界领先的技术优势。

目前,潜水器本体部门已完成故障原因的初步排查,将视潜器维修维护情况确定后续下潜任务。......查看原文:http://epaper.oceanol.com/shtml/zghyb/20170317/65761.shtml

- 频道推荐

- 最新新闻