我海洋科学家正在挖掘一个亘古深埋的碳机密

全球碳循环体现在不同时间尺度和空间尺度,人们通常直接关心的是大气中碳的多少。实际上,地表以下存储了地球上绝大部分碳(估计95%以上),地质作用对全球碳循环有重要作用,并在地质历史时期可能起到主导或控制作用。

但是,关于地球内部碳循环,人们目前了解非常少,多局限于火山喷发会有少量碳以CO2形式散出。而今,我们有了新发现。

地学界南海新发现

近日,海洋国家实验室海洋地质过程与环境功能实验室、中国科学院海洋研究所张国良研究员在国际大洋发现计划(IODP)南海钻孔岩芯进行地球化学、同位素化学和矿物学研究中发现世界首例由碳酸盐质母岩浆向碱性玄武岩连续转化的现象,并在国际著名期刊《自然-地球科学》以长篇论文的形式在线刊登论文:“Evolution of carbonated melt to alkali basalt in the South China Sea”,报道了这一重大发现。

碱性玄武岩

地幔存储了地球上绝大部分的碳,其中的CO2可能对岩浆的最初形成起到关键作用。多年来,经典的室内高温高压实验也推断:在CO2的参与下,地幔中极有可能存在碳酸盐化的熔体(岩浆),这种熔体可能与碱性玄武岩成因有某种关联。然而,长期以来这些高温高压熔融实验结果并未得到自然界样品的支持。

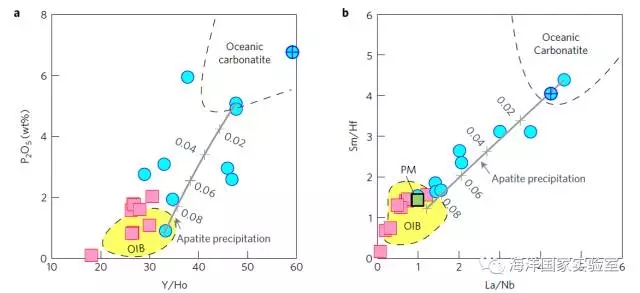

该研究首次发现自然界的碳酸盐质岩浆可以连续转化成为碱性玄武岩:碳酸盐质岩浆与岩石圈反应过程中,导致岩石圈吸收了大量稀土元素(磷灰石分离效应,图1),并使岩浆脱CO2,最终碳酸盐质岩浆演化成碱性玄武岩。

(图1.磷灰石结晶分离效应。磷灰石结晶分离控制了稀土元素和磷元素含量,并构建了火成碳酸岩和碱性洋岛玄武岩之间的成因链条。)

该研究意义:

1.确认地球上真实存在碳酸盐质岩浆向碱性岩连续转化的现象,对全球碳循环具有举足轻重的意义;

2.推断大洋碱性海山下部可能存在大规模稀土富集、矿化带;

3.热和薄的岩石圈有利于地球深部CO2迁出地表;

4. 岩石圈可能是阻止地球深部CO2迁至地表的重要屏障。

这一发现打开了揭秘深部碳循环的一扇新的窗户,将大大推动有关深部碳对岩浆活动、地表环境的影响等相关研究。

南海深部碳“玩”出新高度

对全球碳循环有举足轻重的意义。南海这次首次发现高度富集碳酸岩母岩浆,并可以转化成碱性玄武岩。这说明高度富碳的岩浆有向地表迁移的趋势,只是在浅部变成了碱性玄武岩。大家知道,碱性玄武岩全球非常多,无论是陆地还是海洋中,只是目前还不知道这些碱性玄武岩中多大比例来自碳酸岩岩浆。对于碳酸岩演化而来的碱性玄武岩而言,岩石圈对组织碳到达地表,控制地表总碳量起到了关键作用。

引出一种战略性资源。目前全球发现的主要稀土矿基本都与碳酸岩有关,但碳酸岩全球分布十分稀少,这也是为什么稀土矿十分稀缺的原因。实际上,碳酸岩岩浆中富含稀土,这是大家都公认的。但是,这次研究我们发现,南海出现的这种高度富稀土的岩浆转化成了碱性玄武岩,转化过程中丢失了绝大部分稀土。因为过去我们基本只看到碱性玄武岩(全球90%以上海山都是碱性玄武岩组成的),哪怕其中一少部分是由碳酸岩演化而来的。根据我们在南海的发现,这种海山下部的浅部地幔中就会存在稀土元素富集带。

稀土

这是一项基础研究,但具备的经济潜在价值可能是巨大的,不仅在海洋中,在陆地上也是一样。但就目前而言,了解全球范围内有多大比例的海山是源自这种成因是关键,如果南海碳酸岩不是全球唯一案例,如果能找到另外一个类似南海的例子,相信这项研究的价值会引起轰动。

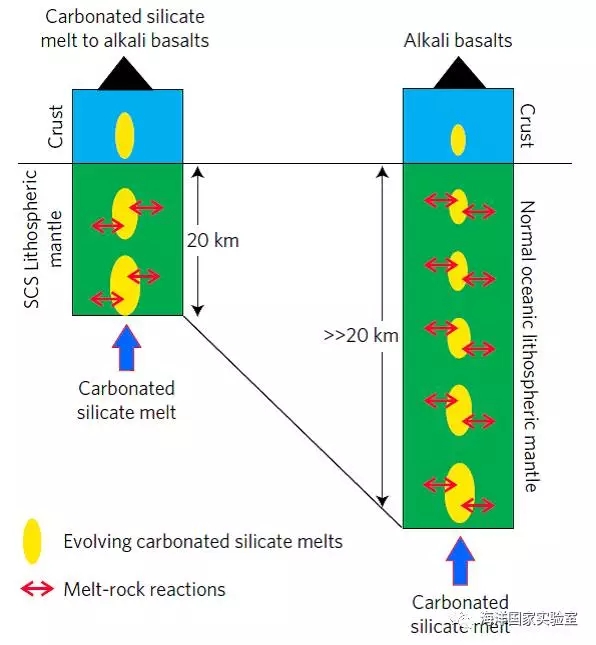

地球深部CO2迁出地表引起国际关注。热和薄的岩石圈有利于地球深部CO2迁出地表;岩石圈可能是阻止地球深部CO2迁至地表的重要屏障(见图2)。

关于人类排放的CO2对地表环境的影响是否为主导,这在国际科学界是存在争议的。地质历史时期存在地表温度环境的巨大变化,比如冰期全球覆盖着冰雪,这跟人类排放毫无关系。为了搞清楚CO2排放对地表环境的影响,我们更需要弄清楚地质作用及其对地表环境影响的规律,而且这是有资料和记录可用以研究的,人类活动归根结底也是地质作用一部分,也会载入未来的地质记录。目前,一个基本问题是,人类排放的CO2对地质作用的影响而言,哪个是主导,这也是碳总量由“谁”控制的问题。

(图2. 碳酸盐质岩浆—岩石圈反应简化图。注释:中国南海停止扩张后,深部的碳酸盐化熔体穿透了南海极薄的岩石圈(~20 km),其中一部分转化成了碱性玄武岩;推断碳酸盐化熔体穿过正常厚度的岩石圈后,全部被转化为碱性玄武岩。)

南海发现的碳酸岩岩浆可能告诉我们,不能小看来自地球内部的CO2排放,这种高度富集CO2的岩浆不仅带来稀土元素,也带来大量CO2,只是CO2可能在演化某个环节被控制了,这个控制作用是值得人类深思和研究的。......查看原文:http://www.hellosea.net/news/focus/2017-03-01/39096.html

- 频道推荐

- 最新新闻