横空出世 屹立南极——中国南极中山站建站27周年回顾

1989年2月26日,中国第二个南极考察站——中国南极中山站在东南极大陆拉斯曼丘陵地区建成,标志着中国南极考察战略重心从西南极向东南极转移,吹响了向南极内陆进军的号角。

27年来,一批批南极考察队员奔赴中山站,开展冰川、气候、生物、地质、高空大气物理等科学研究,在严酷的自然条件下探索南极奥秘,取得诸多考察成果。如今的中山站几经扩建,已经拥有综合栋、宿舍栋、气象栋、发电栋、车库等建筑,宛若一个“小村庄”,站区工作、生活条件明显改善,成为昆仑站、泰山站科学考察的前沿阵地和南极格罗夫山考察的重要支撑平台。特别是随着中国首架极地固定翼飞机“雪鹰601”在南极中山站附近的冰盖机场成功试飞,进一步拓展了中国南极考察的领域和范围,中山站的地位将愈发突出。

在中山站建站27周年之际,让我们一起回顾中国南极考察队员在遥远的南极大陆奋力拼搏,勇攀高峰的壮举。

■王自磐

1985年2月,中国在西南极乔治王岛建成南极长城站之后,同年10月又成为“南极条约协商会议”的成员国,切实增强了中国在国际南极事务舞台的话语权。为进一步深入研究南极、维护国家权益,国家有关部门及科学界有关专家开始谋划中国南极考察战略转移,目标直指自然环境条件更为恶劣,而科学意义更为重要的东南极大陆。

首次出征东南极

1987年,国家南极考察委员会办公室在北京组织相关专家就我国在南极大陆建设新站的选址问题进行了研讨,提出了在东南极拉斯曼丘陵地区建站的方案。

1988年6月20日,国家南极考察委员会与国家科学技术委员会、外交部、国家海洋局等部门联合向国务院提交了《关于在东南极大陆建立我国第二个南极考察站的请示》,建议在东南极大陆建立科学考察站。同时,为弘扬民族精神,纪念革命先驱孙中山先生,拟将新站命名为中国南极中山站。7月27日,国务院批准了相关报告和中山站建站方案。

1988年11月20日,阳光明媚,国家海洋局北海分局码头。“极地”号科学考察船装扮一新,中国首次东南极考察队116名考察队员,精神抖擞,整装待发。国家南极考察委员会主任武衡向中国首次东南极考察队总指挥陈德鸿授旗,国家科委副主任李绪鄂将邓小平同志亲笔题写的“中国南极中山站”站名铜牌授予考察队,伴随着一阵汽笛长鸣,考察队员们踏上征途,勇闯南极。

经过了一个多月的长途跋涉,“极地”号在闯过西风带后,到达南极浮冰区。面对篮球场大小的浮冰块,“极地”号毫不畏惧,大 刀 阔斧,高歌猛进,勇猛冲击。

但是,意外发生了。12月21日,考察队接到报告,船艏左侧钢板出现一个大洞,情况十分紧急!船长魏文良心里一惊,急忙下令“极地”号停车,并放下小艇观察。果然,在船头左侧吃水线处,出现一个椭圆形的窟窿。所幸“极地”号是双层钢板,海水没有灌进船舱。为保证考察任务顺利进行,“极地”号放慢速度,继续前行。

12月24日上午,陈德鸿宣布:考察队经过34天的越洋航渡,总航程8719海里,顺利穿越西风带,并安全通过了870海里宽的高密度浮冰区,抵达南极拉斯曼丘陵建站预选区的陆缘冰前沿。接下来,将突破正面8海里宽坚固岸冰带的阻挡,把建站物资运送上岸。

考察队首先用直升机送部分队员上岸。登陆后的科考班,立即开展地形地貌和测绘、潮汐等与建站相关的环境调研等工作,并进行冰川学、海洋学和潮间带生态学等多学科考察,取得海岸岩礁历史高潮痕迹线与海洋生物残留物观察结果。经过实地踏勘,科考班提出了将站区主建筑向上搬迁的新方案。按照新方案,工程队奋勇拼搏,连续作战,硬是在起伏不平、满地顽石的垄岗上,整出了几片相对平坦的长条地块,重新挖出百余个地基坑。

冰崩压顶不折腰

随着气温上升和潮起潮落,许多海冰出现了裂痕,浮冰逐渐离去。憋

屈了许久的“极地”号,决定奋力一搏,加大

马力,发起冲击,一块块篮球场大小的大板冰被拦腰撞裂,庞大的船身擦着陡峭的冰崖不断向前航行。

当时,驾驶台的气氛很紧张。魏文良一会儿在左舷窗向后观察冰面情况,一会儿又跑到右舷。一边观察,一边指挥值班船员操舵。“极地”号左冲右突,硬闯冰障数百米。此时,“极地”号离岸边已不到400米,拉斯曼丘陵已经一览无遗。

但是,就在这几百米的海面上,却充斥着无数大大小小的冰山和冰丘,将“极地”号死死堵截在岸线外,建站物资难以卸运,直接影响后续施工。考察队决定实施炸冰,为小艇开路,连夜卸运物资。

冰情瞬息万变。“极地”号右舷靠岸的海冰,刚才还是严丝合缝,仅一顿饭的工夫就面目皆非,一幕让人心惊胆战的情景呈现在眼前:“极地”号船艉方向,几座大冰山在潮流的推动下,不动声色地缓缓移动,逐渐形成合围之势。与此同时,左舷的冰山和冰丘,也在快速移动,约2公里外的巨大冰舌——达尔柯冰川的前锋,正隐隐滑动。

“不好,危险!”魏文良抬头一看,便转身离去。广播里立即传出他洪亮而急切的声音:“全体注意,紧急备车,全体船员就位。”

这时,达尔克冰川方向一股白色烟柱冲天而起,形成百米高的巨大烟雾,紧接着,由远及近传来隆隆巨响,几公里宽的冰崖轰然倒塌,巨涌推动十多层楼高的冰山以压倒一切的阵势向前,呼啸而来,势不可当。

在“极地”号左舷的不远处,几座冰山在翻滚,原本压在水下的冰块,从百米水深的地方弹出而出,射向船体,伴随冰块减压迸裂,发出令人恐怖的噼啪声,其中的一块仅仅距离船身不到3米。这一切,大家看的真真切切,说临危不惧是假,心惊肉跳是真。

“极地”号完全处于被动挨打的局面,根本无力去改变,只能死扛。魏文良沉着指挥操舵,调过船头顶着冰流,力避冰流芒锋。

危险接二连三袭来。凌晨时分,冰盖方向又一阵惊天动地的巨响,持续了近20分钟,冰丘似山洪爆发般直泻而来。“极地”号在冰流的作用下,快速向岸边移动,竟使沉底的大铁锚脱位,水深急剧变浅,如果船体触底,就有可能被推倒。幸好左前方有两座巨大的冰山搁浅,起到分流和阻挡汹涌冰流的作用,极大地减缓了对“极地”号侧面的横向压力,使“极地”号转危为安。

根据现场情况,考察队临时党委制订了3套应对方案:一是如果冰情减弱,船只伺机突围;二是如若冰崩持续危及船只安全,全体人员弃船上岸;三是若冰情不退,船只长期被困,全体人员随船越冬。同时,为防止意外情况发生,部分人员撤离上岸,并着手建站前期工作。

这是钢铁与海冰的较量,更是热血与酷寒的博弈。

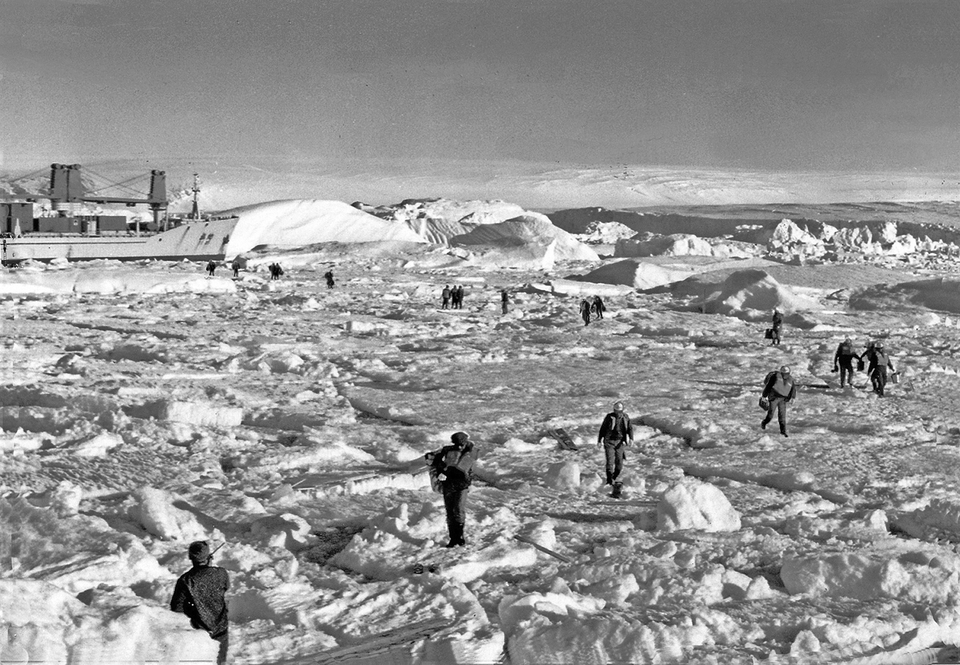

上岸人员以科考队员和工程技术员为主,考察队在海面杂乱的浮冰之间搭上木板,每踏一步,都非常小心,以免跌落冰海。大家在跌宕起伏的海冰上跳跃前进,区区几百米的距离,却用了比平时高出百倍的精力。

乱冰围船万千重,困不住116条英勇汉,坚冰似铁万年寒,116颗红心志更坚。

5天后,浮冰逐渐有了松动的迹象,“极地”号突围的好时机已经到来。傍晚,直升机接连两次升空探察冰情,发现左舷冰山群出现一条水道。战机稍纵即逝,编队当机立断:背冰一战,突出重围。“极地”船立即启动,缓缓轻移,船体紧挨着巨大冰山航行,像啃骨头似的,一块一块地咬上去,一个角一个角地压碎,顽强地扩大着自己的地盘。1989年1月22日22时35分,“极地”号终于冲出密集冰山的围困。

小艇驳船担大用

千变万化的南极气候不仅对“极地”号航行造成影响,还危及海上作业安全。随着天气急速转冷,海冰覆盖面积与密度陡然加大,海面被大量的浮冰块所封堵,海上运输作业的难度和工作量大增,中山站和咫尺之遥的进步考察站的物资卸运工作同时陷入了困境。

考察队的海上运输作业主要依靠驳船载货。小艇顶着驳船,搭载着考察物资,艰难地在冰山中穿梭。驳船上专门设有引航员站立高处观察,并用手势不断给小艇指引航向、控制速度和躲避冰山。

引航与操艇之间存在的信息传递时间差,成为影响小艇前行、调控速度的关键,如果有延误或闪失,很容易造成驳船与冰山发生擦碰。海面冰薄时,驳船勉强可往前冲。冰层厚了,就需要另一艘小艇在前破冰开道,后面的艇再加力顶着驳船方能行进。

有一次,小艇奉命运输浇注混凝土用的袋装石子。狂风吹散了浮冰,掀起了两米高的狂浪,海上作业非常危险。小艇在波峰浪谷中跌宕起伏,不时与大船猛烈撞击,人员无法站稳,船艇极难靠拢。突然,钢缆被挣断了,强力反弹回来的“钢鞭”,与水手擦身而过,看着让人心惊肉跳。不仅如此,每次放钩、起吊,小艇都会上下颠簸,如果不小心与大铁钩和吊斗“亲吻”,就可能掀掉驾驶台,让人不寒而栗。尽管如此,考察队员们没有退缩,历尽艰辛,总算把袋装石子全部弄上了大船。

目睹眼前情景,苏联“白令”号考察船船长沙赫诺夫不禁感叹:“你们的小艇,真是世界上最小、最勇敢的破冰船。”

横空出世的中山站

1989年2月26日,在中国极地科学考察史上是一个意义非凡的日子。短短的两个月时间,全体考察队员面对冰崩不折腰,酷寒不低头,顶住超强的作业压力,在遥远的南极大陆创造奇迹。原本荒芜的岩岗,发生了翻天覆地的变化,中山站拔地而起,醒目的红色建筑群,成排的大油罐和连片的无线电天网耸立在拉斯曼丘陵,此时的中山站麻雀虽小,却五脏俱全,具备了能源、动力、气象和指挥等功能。

1989年2月27日上午,“极地”号一声长鸣,告别了拉斯曼冰海雪岭,带着伤痕,破浪北归。大船北撤,带走的是人声鼎沸和车水马龙,留下的是20名越冬考察队员守护中山站。

接下来的工作依然繁重,越冬队员要在极夜来临之前将考察队的未尽事项尽快做好,包括全套建筑物内部的整合与装修,尤其5台发电机组的试车并网,动力、供暖、管道等各个环节与系统设施的相互衔接、功能磨合等。

如今的中山站,经过20多年的建设,已经拥有7300多平方米各类建筑,年接待越冬40人,度夏80人,可开展大气、海洋、地质、地球化学、生态环境和极区高空大气物理、冰雪等多学科综合观测研究,是一座现代化南极科研基地,成为我国深入南极高原腹地,实施更大规模的全方位、系统性南极科学考察与研究的大本营和技术支撑平台。中山站的建立,是一个转折,标志着中国全面登上了南极国际事务的舞台,展示了强大的中国力量。

- 频道推荐

- 最新新闻